新聞及香港科大故事

2024

新聞

科大六名學者獲研資局「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」嘉許

香港科技大學(科大)六名學者獲研究資助局(研資局)2024/25年度「研究學者計劃」及「高級研究學者計劃」嘉許,合共取得逾3,700萬港元的研究經費,以表揚並支持他們的研究工作。是次佳績不僅屬科大歷來最好的成績,其獲獎數目及研究經費撥款亦為本地院校之首。

六個獲獎學者的卓越研究涵蓋多個學術領域,當中電子及計算機工程學系陳敬教授及計算機科學及工程學系張黔教授透過「高級研究學者計劃」獲冠予「研資局高級研究學者」名銜,前者專攻寬禁帶半導體的研究,後者則致力發展用於醫療的非接觸式傳感框架。

而透過「研究學者計劃」贏得「研資局研究學者」名銜的四位教授分別為:研究肌肉幹細胞的張曉東教授(生命科學學部),研究脊髓損傷的劉凱教授(生命科學學部)、專攻宇宙對撞機物理的王一教授(物理系),及致力研究四大城市及區域發展系統的朱鵬宇教授(公共政策學部)。其中,朱教授於人文學、社會科學及商科小組(H-Panel)入選,而其他科大學者則於科學、科技、工程及數學小組(S-Panel)獲獎。

科大校長葉玉如教授在讚揚六位學者的超卓成績時表示:「科大剛於研資局『卓越學科領域計劃』和『主題研究計劃』取得佳績不久,便再下一城,於『高級研究學者計劃』及『研究學者計劃』取得佳績,實在是另一重大成就。一直以來,科大致力吸引和培育頂尖研究人才,並期望透過進行具影響力的研究,應對全球挑戰。我尤其欣喜的是,在這次評選中,科大除於科學及工程領域表現卓越外,人文科學及社會科學學者亦獲得認可,彰顯了科大在不同範疇的研究實力。透過營造有利的科研環境,我們期望學者們能繼續秉承對科研的熱誠,推動創新,為人類作出貢獻。」

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授亦對他們的成就表示欣喜。他說:「在研資局的資助及支援下,一眾學者得以投放更多時間從事基礎研究,同時為培育下一代的科研人才出力,讓科大持續邁向目標,成為創新及卓越的匯聚地。」

新聞

科大與北京協和醫院簽署戰略合作協議 年内將迎首批醫生和學者赴港交流

香港科技大學(科大)與北京協和醫院(協和醫院)日前在北京舉辦戰略合作協議簽署儀式,以促進人才交流及研究協作。

戰略合作協議由科大校長葉玉如教授與協和醫院院長張抒揚教授代表簽署,並由科大協理副校長(內地事務)童彭爾教授、綜合系統與設計學部署理系主任張黔教授,以及協和醫院黨委書記吳沛新、副院長韓丁等多位嘉賓共同見證。

根據協議,雙方將共同探索構建香港高校與內地醫院合作的新範式,充分發揮科大在前沿研究領域的顯著優勢和協和醫院在臨床醫學的領先地位,圍繞人才培養、醫學教育、醫學科技創新和成果轉化等領域開展全方位合作,為兩地的生物醫學和衛生健康事業發展作出貢獻,預計本年度會有首批協和醫院的青年醫生和學者來科大開展學術交流。

葉玉如校長在儀式致辭時表示:「隨著經濟社會的發展,未來的醫療體系亟需兼具深厚科研能力與臨床經驗的創新型醫學人才。此次與協和醫院達成戰略合作,具有里程碑意義。未來雙方攜手進一步深化內地與香港在醫學研究及臨床領域的合作交流,共同培養新一代醫學人才,推動前沿科研成果更快轉化為臨床應用,為衛生健康事業發展作出新的更大的貢獻。」

吳沛新書記表示,「科大在科技創新、人才培養、學科交叉發展等方面取得積極進展和重要貢獻。雙方將本著『交流合作、相互借鑒、共同發展』的原則,在前沿技術攻關、創新成果轉化應用、交叉學科創新平台建設、複合型醫學人才培養等領域開展務實深入合作,探索構建內地醫院與香港高校合作新範式,為全方位全生命周期護佑人民健康作出積極貢獻。」

科大是香港首家研究型大學,不僅具備深厚的研究基礎,亦聚集了一批國際領先的學者和專家,尤其在神經科學、遺傳學、生物工程、數據科學、人工智能、機械人,多組學和精準藥物發現等領域均處於國際先進水平。目前,科大正積極籌劃建立一所國際領先、面向未來的新型研究型醫學院,旨在培養具有研究能力的臨床醫生和轉化醫學人才,推動前沿技術和醫療領域的融合發展,並與包括協和在内的多間內地醫學機構合作開展創新醫學人才培養計劃。

新聞

科大團隊提出策略性排放標準 推動製氨工業實現減碳

由香港科技大學(科大)領銜的國際跨學科研究團隊提出制定策略性綠氫碳排放標準,能推動製氨工業經濟有效地近100%減碳,同時避免土地資源緊張和電網擁塞等問題。這項開創性研究首次確定了最優成本的製氨工業產氫設施和排放標準。

氨生產主要依賴化石燃料製氫,每年在歐洲產生 3,600萬公噸的二氧化碳排放。通過水電解產生綠氫,可以大幅減少碳排放,因為它只需要電力,而電力可藉由可再生能源產生。

然而向低碳氫能轉型造成經濟和運輸的巨大挑戰,以電網產生綠氫尤甚。地區因素帶來複雜影響,當中包括可再生資源的供應及當地電力生產的碳強度,以致排放標準和生產成本之間的關聯機制尚不明確。

新聞

科大獲上海醫學創新發展基金會捐贈支持 培育腦健康領域創新醫學人才

香港科技大學(科大)日前獲上海醫學創新發展基金會(基金會)慷慨捐贈,支持大學和內地醫院合作開展「內地創新醫學人才培養計劃(腦健康領域)」。

隨著人口老齡化趨勢加劇,全球醫療健康需求日益增長,醫療體系也急需兼具研究與臨床治療能力的臨床科學家及生物科技人才,以應付未來的社會需求。作為香港首家研究型大學,科大不僅具備深厚的研究基礎,亦致力培育新一代臨床醫學人才,因此推出「內地創新醫學人才培養計劃」。科大早前已與首都醫科大學附屬北京天壇醫院(北京天壇醫院)簽訂協議,合作培育研究和臨床能力兼具的醫學人才;大學現正積極與不同內地醫院洽談合作加入人才培養計劃,讓更多臨床醫生能學習先進的科研技術,成為領導未來醫學研究和技術創新的醫學領袖,同時亦加快科研成果在臨床上的轉化應用。

根據協議,基金會將提供資金,全面支持科大的「內地創新醫學人才培養計劃」,培養腦健康領域人才。資金將資助包括來自北京天壇醫院在內的30位腦健康領域臨床醫生到科大接受科研培訓,大學會為每位參與培養計劃的臨床醫生配對至少一名科研導師和必要的實驗設施,讓他們能充分利用大學資源,參與到不同的科研課題中。

捐贈儀式在基金會日前於北京主辦的2024腦健康大會上舉行,出席儀式的主禮嘉賓包括中國科學院(中科院)院士、第十三屆全國人大常委會副委員長、中國紅十字會會長兼上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院教授陳竺,國家衞生健康委員會副主任于學軍,中科院院士兼北京天壇醫院教授趙繼宗,中科院院士兼科大校長葉玉如,北京天壇醫院院長王擁軍,基金會執行理事長王波,及其他中國腦神經領域的權威專家等。葉玉如校長受邀在2024腦健康大會主論壇上發表主旨報告並參加嘉賓討論。

葉玉如教授表示:「我們衷心感謝基金會的慷慨捐贈及不懈支持。面對全球人口老化的挑戰,科大樂見社會各界對『內地創新醫學人才培養計劃』的認可及幫助。憑藉我們的科研實力,科大有決心培育出更多研究與臨床治療能力兼備的創新醫學人才,並期望通過結合前沿科技與臨床醫學,支持香港發展成為醫療創新樞紐,並為國家未來的醫學發展注入新動力。」

新聞

科大成立香港首個藝術與機器創造力學部 融合科技與人文培育創意產業人才

香港科技大學(科大)今日宣佈成立香港首個藝術與機器創造力學部(學部)。作為一個促進科技與藝術融合的跨學科中心,新學部將推出媲美麻省理工學院著名媒體實驗室等知名學府的研究生課程,致力培育能在藝術創作過程中活用人工智能(AI)和機器學習等尖端技術的藝術科技人才。近年來,藝術科技逐漸成為全球文化領域的焦點,對人才的需求與日俱增,尤其是在新興藝術創作、數碼資產、人機互動、區塊鏈和藝術交易等領域。雖然很多本地的藝術課程都具有科技元素,但藝術與機器創造力學部推出的研究生課程將會是香港首個聚焦於人類與機器之間協同創作和創新的課程。藝術與機器創造力學部正與十多間全球、國內及本地知名的業界領袖及學術機構探討建立合作夥伴關係,包括華為、索尼娛樂、騰訊、美國巴德學院、北京電影學院、中央音樂學院、英國皇家藝術學院及香港演藝學院1。這些合作將集中於課程發展、研究合作,以及為科大學生提供行業經驗。新學部預計於 2025 年 9 月迎接首批學生。學部計劃將於2025-26新學年提供四個研究生課程,涵蓋四大重點領域包括:機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。 其中,兩個授課式課程,包括文學碩士 (MA) 和藝術碩士(MFA),旨在擔當藝術創造力與科技創新之間的橋樑,培養下一代成為管理及創意實踐方面的領導人才。而另外兩個研究式課程 ,包括哲學碩士 (MPhil) 和哲學博士 (PhD),將著重於藝術與機器創意領域的進階研究與學術探索。此外,新學部亦會為有意發掘自己創意潛能的本科生提供藝術與機器創意的核心課程,同時亦會為修讀數碼媒體及創意藝術延伸主修(Major +X)的本科生推出更多選修課程。

新聞

科大工學院研究團隊發現鈣鈦礦太陽能電池的隱藏結構奧秘 開闢穩定高效器件製備新途徑

香港科技大學(科大)工學院的研究團隊首次發現,鈣鈦礦薄膜的晶粒底部廣泛存在表面內凹的結構,並揭示了這種結構對於鈣鈦礦薄膜性能和可靠性的重要影響。基於這項新發現,團隊開創了一種有效消除這些晶粒表面內凹結構的新方法,使鈣鈦礦太陽能電池更加高效和穩定。

鈣鈦礦太陽能電池是一種極巨潛力的光伏技術,被廣泛認為有望在電網供電、便攜電源和太空光伏電池等廣闊的應用場景中取代現有的矽基太陽能電池。鈣鈦礦太陽能電池具有其獨特優勢,它目前不僅具有比商用矽電池更高的功率轉換效率,還在原料和製造成本低廉、可持續製造,並可特製不同透明度和顏色的電池等方面具有優點。然而,鈣鈦礦器件在光、濕、熱致應力下的長期穩定性仍然是其商業化的主要障礙。

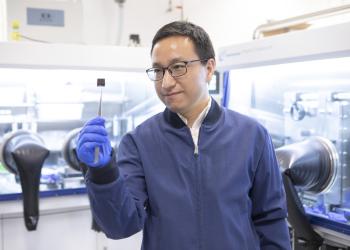

為解決這一問題,科大化學及生物工程學系副教授周圓圓帶領的研究團隊,從材料微結構這一獨特方向開展基礎研究工作。研究團隊發現,在鈣鈦礦薄膜的晶粒廣泛存在表面內凹幾何形貌。這種高度隱蔽的內凹結構破壞了鈣鈦礦薄膜界面的結構完整性,是限制鈣鈦礦電池功率轉換效率和穩定性的隱藏因素。

研究團隊採用創新方法,透過利用表面活性劑分子「十三氟己烷-1-磺酸鉀」(tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium)來操控鈣鈦礦薄膜形成過程中的應變演化和離子擴散過程,成功消除晶粒表面內凹結構。團隊以此製作的鈣鈦礦太陽能電池在熱循環、濕熱和最大功率點跟蹤的標準測試中表現出顯著提升的耐久性。

這項研究的通訊作者周教授說:「單個晶粒的結構和幾何特徵將決定了鈣鈦礦太陽能電池和其他半導體器件的性能。透過揭示晶粒表面內凹結構、研究它們對性能的影響,並利用化學工程定制其幾何形狀,我們正在開拓一種全新的鈣鈦礦太陽能電池製造方法,使其效率和穩定性接近理論極限。」

新聞

科大與阿里巴巴合作 計劃成立大數據與人工智能聯合實驗室

香港科技大學(科大)今天與阿里巴巴集團(阿里巴巴)簽署合作備忘錄,計劃成立「香港科技大學 – 阿里巴巴大數據與人工智能聯合實驗室」(聯合實驗室),就生成式人工智能和大數據等新興技術,開展前瞻性的研究協作。

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授與阿里巴巴集團首席技術官吳澤明今天於校園進行簽署儀式。根據協議,阿里巴巴計劃於未來三年,與科大攜手成立聯合實驗室,以及於人工智能、數據科學、語言模型及多模態訓練推理、算力基礎設施和系統軟件等方面進行前沿研究。阿里巴巴與科大將各自派出不同領域的專家,就聯合實驗室的管理和學術範疇組成委員會,以協調、組織及計劃不同的研究項目。

阿里巴巴集團首席技術官吳澤明表示:「科大是一所世界領先的大學,在大數據、人工智慧領域更是擁有世界一流的水平與實力。阿里巴巴擁有全球領先的數字零售業務和亞太地區領先的雲計算業務,也造就了豐富且多元化的業務場景。在用戶為先,AI驅動的戰略下,先進科技是阿里巴巴未來發展的重要驅動力。我非常高興能與科大加強合作關係,期待雙方在關鍵領域強強聯手、突破創新,一方面促進科研成果在豐富的業務場景中快速應用與發展;另一方面攜手培養年輕人才,以推動引領科技的快速變化。」

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授感謝阿里巴巴對科大的信任:「科大與阿里巴巴為長期的合作夥伴,雙方多年來在人工智能和大數據等前沿領域,促成了不少科研上的突破以及成果轉化。這次我們計劃成立的聯合實驗室,將為雙方人才提供更緊密的合作與交流機會。事實上,過往有不少優秀的科大畢業生投身到阿里巴巴發展,而阿里巴巴亦有為數不少的精英加盟科大進行學術科研工作。藉著研究資源共享,我們將進一步推進人工智能及大數據方面的創新應用,實現互惠共贏,在培養面向未來的人才之時,亦助力國家發展數字經濟,驅動高質量發展。」

科大和阿里巴巴自2018年起,共開展了超過10個協作研究及人才培育項目。2022年,科大與阿里雲簽署合作備忘錄,共同培育在數據分析、雲計算及人工智能領域的專才,協助壯大香港人才庫。除此以外,阿里巴巴亦一直大力支持科大的創新創業舉措,不但是科大創業基金的支持夥伴之一,「阿里巴巴創業者基金」亦有為科大成員創立的初創企業提供投資基金及企業策略指導,為完善科創生態圈作出貢獻。