新聞及香港科大故事

2016

新聞

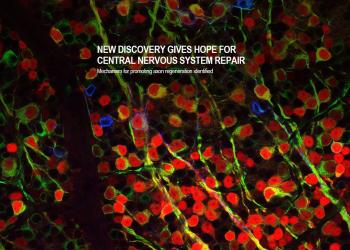

New Discovery Gives Hope for Central Nervous System Repair

HKUST scientists along with colleagues from the Institute of Neuroscience in Shanghai and Sun Yat-Sen University in Guangzhou have discovered a strategy for repairing injured neurons through the regeneration of axons, a normally rare occurrence. This raises the exciting possibility of reversing injuries to the central nervous system.

Led by Dr. Kai Liu, Assistant Professor at HKUST’s Division of Life Science, the team recently demonstrated that damaged optic nerves that transmit visual information from neurons in the eye to other neurons in brain could regenerate when treated with either an optical or a chemical stimulant. In mouse experiments they achieved this through the overexpression of both the light-sensing molecule melanopsin and that of Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs (DREADD), a tool normally used to enhance neuronal activity.

新聞

香港科技大學突破性發現 為治療阿爾茲海默症帶來新希望

香港科技大學(科大) 的研究團隊發現人體自身的一種蛋白質,有機會發展成為有效治療阿爾茲海默症(AD)的新藥物。

這項突破性的研究由科大理學院院長、分子神經科學國家重點實驗室主任、晨興生命科學教授葉玉如帶領。她領導的研究小組,與英國格拉斯哥大學的劉富友教授及浙江大學的張寶榮教授合作,發現一種稱為白介素-33 (IL-33) 的蛋白質,能有效改善模擬阿爾茲海默症轉基因小鼠的認知障礙和病理徵狀。是項突破性研究於香港科技大學進行,研究結果剛於本月在國際權威科學期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)上發表。

阿爾茲海默症是一種會嚴重削弱患者認知能力的漸進性腦退化病,至今仍然未有有效的治療方法。患者的徵狀包括逐漸喪失記憶、推理和判斷能力,以及降低活動能力。病理學標誌包括在患者腦中有累積的澱粉樣(Aβ)蛋白斑和神經纖維纏結。

IL-33是調節人體免疫系統功能的一種蛋白質。科大的研究團隊首先研究罹患阿爾茲海默症風險較高的輕度認知障礙患者,發現這些患者體內的IL-33功能異常。研究更發現注射IL-33對APP/PS1小鼠(即具有阿爾茲海默症病理徵狀的轉基因小鼠)的認知功能產生了顯著而快速的恢復效果。在短短一周內能夠成功逆轉APP/PS1小鼠的神經細胞通訊缺陷和記憶力衰退情況。值得注意的是,連續兩天注射 IL-33可以減少這些轉基因小鼠腦中Aβ水平,從而降低澱粉樣蛋白斑的沉積。

大腦清除Aβ蛋白的功能下降是導致阿爾茲海默症的主要病因之一。在病變條件下,IL-33會驅動小膠質細胞(腦內的免疫細胞)移向澱粉樣蛋白斑,並促進對蛋白斑的清除。同時,IL-33也能夠改變小膠質細胞的活性狀態,降低腦中整體炎症反應的水平。炎症正是引致疾病惡化的重要因素。

葉教授說:「這項令人振奮的發現使我們對阿爾茲海默症這個既複雜又多病因的疾病有了更進一步的了解,並為開發治療這病症提供了一種新途徑。我們下一步的計劃是將小鼠的研究成果轉化為臨床治療。」

新聞

香港科技大學科學家發現促進神經軸突再生的新方法

中樞神經系統中,神經軸突(Axon)一旦受損,往往會導致永久性喪失功能。如果受損的神經元(Neuron)能夠令神經軸突再生,中樞神經系統的功能有望恢復。香港科技大學(科大)生命科學部助理教授劉凱領導的研究團隊,最近發現一個促進受損神經元的神經軸突再生的嶄新方法,為包括脊髓損傷在內的中樞神經系統修復研究提出一個新方向。這項研究發現已於2016年2月16日刊登於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Science)。

早於2015年,劉教授曾發現在慢性脊髓損傷後,透過抑制PTEN基因可以激活mTOR信號, 從而使受損的神經軸突再生,並形成突觸連接。在最新的研究中,劉教授提出了一項增強神經元活動的機制,以促進軸突再生,而這個發現會有助研發促進神經修復的臨床方法。

劉教授的研究團隊發現,可以通過光遺傳學或化學遺傳學的方法調節神經元活動,以加強軸突的再生能力。研究團隊發現當小鼠視網膜過量表達於一種感光分子-黑視蛋白(melanopsin),會增強視網膜神經節細胞的神經反應,從而激活mTOR信號,促進損傷的視神經再生。研究團隊隨後採取了一種名為DREADD (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs)的化學遺傳學方法,來激活黑視蛋白的下游Gq蛋白信號。DREADD是一種廣泛應用於增強神經元活動的工具。在合成配體Clozapine-n-oxide激活DREADD的情況下,軸突再生活動顯著增加。

研究結果表明,黑視蛋白通過調節神經元活性來增強mTOR信號,令神經軸突再生。黑視蛋白激活下游Gq信號,以致神經元活性和鈣的流入增加,維持了視網膜神經節細胞中的mTOR信號。

劉教授說:「我們的研究發現顯示,增強神經元的活動可以促進軸突再生。我們目前正在研究將類似的方法,應用於脊髓損傷這類更具挑戰性的情況中,以促進軸突再生。」

劉凱教授本科畢業於北京大學,並從羅格斯大學獲得博士學位。他曾在哈佛醫學院的波士頓兒童醫院從事研究工作,並於2011年加入科大。

新聞

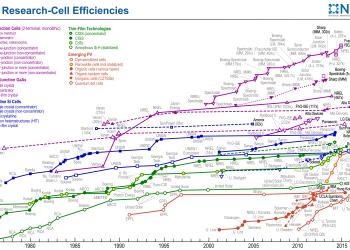

香港科技大學研發環保有機太陽能電池 發電效率創新紀錄

香港科技大學(科大)的研究團隊成功以環保方式,研製出一種高效有機太陽能電池,輸出效率創新紀錄。有關發現已被美國國家再生能源實驗室收錄於「最佳科研電池圖表」。這是首次有香港的研究成果,被收錄於這份記錄全球過去四十年太陽能電池發展史的重要圖表當中。

「最佳科研電池圖表」自1976年開始,記載史上轉換功率最高的各種太陽能電池類別。由科大化學系顏河教授團隊研發、輸出功率達百分之11.5的有機太陽能電池,近日刷新該圖表「新興有機太陽能電池」類別的最新世界紀錄。有關成果近日亦於自然科研期刊《自然·能源》(Nature Energy)中發表。

由科大團隊研發的太陽能電池,最重要的特點在於它既不含有毒物料,亦無需利用有害溶劑生產,是首個真正環保的太陽能電池。一般有機太陽能電池雖然不含有毒材料,但製作高效能電池則需用到對環境有害的溶劑,令高效太陽能電池的發展一直受到限制。

顏教授團隊與西安交通大學馬偉教授合作,發現通過結合低成本的碳氫化合物溶劑和具有精確設計側鏈的聚合物,可以造出形貌接近完美的有機太陽能電池,其產出的功率比利用有害溶劑所生產的傳統電池更佳。研究為未來發展高效又環保的太陽能電池提供指導性的方向。

顏教授表示﹕「太陽能電池必須做到廉價、環保及高效。然而,現在許多高效太陽能電池仍需於生產過程中使用有害溶劑。我們的研究證明廉價又環保的碳氫化合物,能製作出性能更優秀的太陽能電池,此發現對所有太陽能電池的研究皆有深遠影響。」

顏教授本科畢業於北京大學,2004年於西北大學獲得博士學位。2012年加入香港科技大學之前,曾於著名有機電子公司Polyera帶領科研團隊進行研究。過去兩年,顏教授於科大的團隊在有機太陽能電池上取得重要進展,有關研究於該領域處於領先地位。

傳媒查詢:

新聞

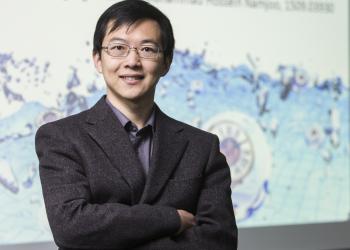

香港科技大學和哈佛大學科學家發現探測極早期宇宙演化歷史的方案 有助了解宇宙起源

香港科技大學和哈佛-史密松天體物理中心的科學家發現一種在觀測上區分不同極早期宇宙理論的方法。研究結果已被宇宙學和天體粒子物理學學術期刊接納。

早於約一個世紀前,科學家已經確立宇宙正在膨漲。但就極早期的宇宙而言,它的演化一直是科學家們爭論的議題。目前,最流行的極早期宇宙理論是暴漲理論。暴漲理論認為極早期宇宙經歷過一次快速膨漲的過程。另外,一些科學家也提出了快速收縮、緩慢收縮、靜態以及緩慢膨漲等不同的宇宙學理論。

直至目前為止,科學界還未有準確的辦法從觀測上區別這些不同的理論,因為不知道極早期宇宙的不同階段到底對應甚麼時間,於是,科學家不知道極早期宇宙到底是在膨漲,還是收縮。

香港科技大學物理系助理教授王一,及其研究伙伴:哈佛-史密松天體物理中心的陳新剛教授和Mohammad Hossein Namjoo提出,極早期宇宙中存在各種質量很重的粒子,而根據量子力學,他們運用這些粒子作為度量極早期宇宙時間的標準時鐘。有了時序,就知道極早期宇宙不同階段的先後順序,進而重建極早期宇宙的膨漲或者收縮的歷史。

他們的研究工作提出了標籤極早期宇宙不同階段的方法,按照這種新方法進行的觀測好像是拍攝一齣電影,按照時間的順序向我們揭示宇宙的起源。

王一教授表示:「透過觀測重粒子的震盪信號,我們可以知道極早期宇宙的密度漲落是甚麼時候產生的。在不久的將來,我們希望在宇宙學觀測中發現極早期宇宙的演化規律,解開千古之謎。」

傳媒查詢:

新聞

「伊辛超導體」特性的研究出現突破

香港科技大學物理學系的理論物理學家發表論文,闡釋超導體(superconductor)在強力磁場下仍能保持超導性(superconductivity)的現象,就多名荷蘭科學家提出但尚未解開的實驗謎團提出理論解釋。

科大與荷蘭團隊的研究結果於2015年11月12日在國際權威科學期刊《科學》(Science)上發表。

[DOI:10.1126/science.aab2277].(http://m.sciencemag.org/content/early/2015/11/11/science.aab2277.abstract)

超導性是一種量子現象,當電子結合成雙,便能在「零電阻」的情況下流動。然而,強力磁場可切斷電子的結合,破壞物質的超導性。荷蘭研究團隊發現,二硫化鉬(MoS2)薄片在高達37特斯拉(Tesla)的磁場下仍能保持其超導性,並把有關結果交予羅錦團教授的團隊。其後,羅教授和學生袁凡奇經過仔細研究後作出推論。

羅教授的團隊提出,二硫化鉬薄片的晶體結構能使物料內流動的電子接觸到約100特斯拉的強力內稟磁場。這種特殊的內稟磁場不會破壞物質的超導性,而是抵禦超導電子的結合,免受外在磁場的破壞。研究團隊把這種超導體稱作「伊辛超導體」。根據他們的推斷,其他不少晶體結構與二硫化鉬相似的超導體,也可歸類為「伊辛超導體」。

此外,伊辛超導體可用於創造一種名為「馬約拉納費米子(Majorana fermions)」的新粒子。「馬約拉納費米子」有潛力應用於組建量子電腦。羅教授表示︰「『伊辛超導體』有不少奇妙特性和嶄新應用,尚待我們日後探索。」

羅教授指出︰「現在我們已明白為何某類物質能夠抵禦外在磁場的干擾,因此未來我們將繼續尋找與二硫化鉬特性相近的物質。」事實上,羅教授與美國賓夕法尼亞州立大學的實驗科學家並肩合作,發現二硒化鈮(NbSe2)的單層亦是一種伊辛超導體。他們的研究成果已於《自然物理學》(Nature Physics)期刊上發表 (DOI: 10.1038/NPHYS3538)。

2015

新聞

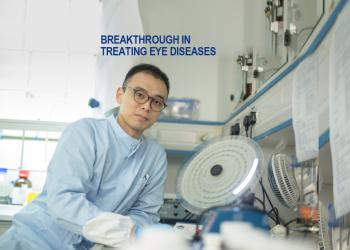

治療眼疾的突破

由三名科大生物材料研究員組成的研究團隊開發全球首創的可注射凝膠,使蛋白質藥物緩慢釋放,預期可用於治療眼疾如黃斑病變及糖尿眼。現今,這些病患者多年來需要接受每月的藥物注射,治療方案並不理想。

團隊成員及科大生物醫學工程學部博士研究員余渝表示︰「藥物經配製成可注射凝膠後會慢慢釋放藥力,可能成為一項有效而且藥效持久的治療。」

生物醫學工程學部副教授周迎指出病人只需每年注射一次可注射凝膠,而無需承受每月注射的痛苦。同時,這項創新技術有助減低醫療開支及持續注射的風險。

展望將來,研究團隊將於三至四年內展開人體臨床實驗。長遠而言,隊伍希望這項治療技術可應用於中國及其他貧困地區,幫助有需要的病人獲得廉價和有效的治療。

這項嶄新突破令研究團隊成立的公司NovaMatrix Ltd.在科大第五屆100萬元創業計劃中奪得季軍。這項年度計劃旨在推動創業文化及發掘擁有最佳商業前景的方案。

新聞

香港科技大學理論物理學家解開「伊辛超導體」特性之謎

香港科技大學(科大)物理學系助理教授羅錦團的研究團隊,解釋物質在強力磁場下仍能保持超導性的複雜現象,協助荷蘭的科學家以理論闡釋實驗結果。這項雙方合作的發現於2015年11月12日在國際權威科學期刊《科學》(Science) 上發表。

超導性是一種量子現象,電子結合成雙,並在「零電阻」的情況下流動,然而強力的磁場會切斷電子之間的連結,破壞物質的超導性。當得悉荷蘭的研究人員發現二硫化鉬薄片在高達37特斯拉(Tesla)的磁場下仍能保持其超導性,羅教授與他的學生袁凡奇嘗試解釋這實驗結果,並成功解開謎團。

羅教授的研究團隊提出,二硫化鉬擁有特殊的晶體結構,令流動的電子要承受強達100特斯拉的內稟磁場。這種特殊的內稟磁場並不會破壞物質的超導性,反而能保護超導體內電子之間的連結,免受外在磁場破壞。研究團隊把這種超導體稱作「伊辛超導體」。他們亦推斷很多與二硫化鉬晶體結構相似的超導體,也屬於「伊辛超導體」。

羅教授的研究團隊亦指出,「伊辛超導體」可用於創造一種名為「馬約拉納費米子(Majorana fermions)」的新粒子。「馬約拉納費米子」將可能用於製造量子電腦。羅教授表示:「伊辛超導體還有很多有待發現的奇妙特質和應用。現在,我們理解某類物質為何能夠抵禦外來磁場的干擾,我們將會找出更多與二硫化鉬特性相近的物質。」羅教授亦與賓夕凡尼亞州立大學的研究團隊合作,發現單分子層二硒化鈮同屬於「伊辛超導體」,相關發現已在11月於國際權威物理期刊《自然物理》(Nature Physics) 發表。

羅教授於2011年加入科大物理學系。他在2003年於科大畢業,2008年於美國布朗大學取得博士學位,同時獲頒「Anthony Houghton Award for Theoretical Physics」獎項。他於2008年成為香港科技大學賽馬會高等研究院及麻省理工學院的首位聯合博士後研究員,並於2009至2011年作為裘槎博士後研究員在麻省理工學院任職。他於2014年獲頒科大理學院研究獎,並於2015年獲頒「裘槎前瞻科研大獎」。

傳媒查詢: