新聞及香港科大故事

2016

新聞

香港科技大學致力培養年輕研究人才 三名本科生於《自然通訊》發表論文

香港科技大學(科大)致力培養學生對研究的熱誠及興趣,三名科大本科生近日便發現一種方法,可更簡捷便宜的製造糾纏光子對。由於糾纏光子對是量子通訊及量子網路系統的一個重要組成部分,三名同學的發現令新一代量子網路系統實用化的願景,又向前邁進一步。

有關研究論文由科大原子及量子光學實驗室負責人,兼物理學系及生物醫學工程學部副教授杜勝望指導,應屆畢業生舒馳、數學系三年級學生周子翹及物理系二年級學生祝令邦合作撰寫,近日於權威學術期刊《自然通訊》中發表。其他合著者包括物理學系客座教授雷明德、杜教授實驗室的前博士後研究員陳鵬及復旦大學的肖豔紅教授。

理論上,由原子及光子組成的量子網路系統,比普通經典網路系統的訊息容量要大得多。但受制於物質原子量子節點與光子的相互作用效率,大型量子網路系統的研發仍停留在初步階段。為了令光子能有效地與原子相互作用,光子的帶寬須窄於原子的自然線寬。窄帶光子對可利用冷原子系統生產,惟有關設備的設置十分複雜,需佔用大量空間,而且成本昂貴。如今,由杜教授領導的研究團隊,成功由多普勒展寬(530 MHz)的熱原子蒸氣室中,產生亞自然線寬光子對(2MHz),不但大大簡化製作程序,亦有效減省成本,為量子通訊發展的實用化帶來新希望。

杜教授說:「我們發現,運用具石蠟塗層並加熱至攝氏63度的原子蒸氣室,可成功產生具可控制帶寬窄(1.9-3.2MHz)及相干時間(47-94ns)的雙光子。利用這種嶄新方法生產的窄帶糾纏光子對,效果至今是全球之冠。」

舒馳於科大就讀本科期間,共於五份包括《物理評論快報》等權威學術期刊,發表了六篇論文,他現正於哈佛大學攻讀博士學位。周子翹早前由物理轉攻數學系,現已開始撰寫另一篇有關微分幾何學的幾何流學術論文。祝令邦則於去年國際物理奧林匹克賽中奪得金牌後獲科大取錄,並獲頒發獎學金,他入讀科大首年便協助撰寫論文。

新聞

香港科技大學建設框架 推動「增強實境」在移動設備上的發展

增強實境(AR)是未來移動設備上的一項重要發展。香港科技大學(科大)的研究員正打造一個適用於移動設備的AR新平台,以助發展一個生態系統,供企業家及程式編寫員在移動及穿戴式裝置上,發展AR應用程式。

香港科技大學-德國電信系統與媒體實驗室(SyMLab)主任許彬教授表示,實驗室的研究透過「從下而上」的形式,促進AR在移動及穿戴式裝置上的應用發展。他說﹕「我們設法找出及發展AR的主要組成部分,包括硬件平台、軟件框架及顯示裝置,並提供多項技術,包括物體追蹤和將運作程序置於雲端上進行,以提升發展周期的進度。」

SyMLab是一個於2013年成立的聯合實驗室,獲歐美主要電訊營運商德國電訊提供可觀的資助,在移動系統及媒體方面開展前沿研究。實驗室透過提供卓越、並與業界緊密聯繫的學術環境,致力為亞洲帶來領先的系統及媒體研究,解決實質問題。科大是東亞地區首間與德國電訊創辦聯合實驗室的大學。

SyMLab正發展多個AR系統的組成部分,至今已在不同的AR領域上遞交了18項專利申請。實驗室其中一個項目為雲基實鏡(CloudRidAR),主要通過移動雲計算技術,以及雲內大數據處理演算法,將密集的計算操作,置於雲端及其他共同定位設備上處理,令移動AR應用程式可以實時運作。當用戶將手提電話指向如書本或電影海報等物件,便可即時查閱許多相關數據、評論和分析等資訊,而不會令移動設備過度負荷。該項目已從創新科技署獲得超過二百萬港元的資助。

AR技術能為真實世界提供更豐富的媒體及數位資訊,但同時亦衍生許多私隱問題。有見及此,SyMLab的研究員提出為移動設備用家及攝影鏡頭,設立一個新穎的交互情境感知平台。用戶可透過一些標籤及靈活的手勢,把自己於手機照片中的影像模糊化。

實驗室亦正發展一套名為Ubii的綜合系統,用戶可透過簡單的手勢,與多個智能設備進行互動。透過這套新的「人類-電腦」運作模式,用家只要向著機器做出「拖拉」的手勢,便可遙距將檔案於電腦或打印機之間相互傳送。除了以上項目,實驗室亦正發展其他包括可於移動及穿戴式裝置上應用的實時情緒感應系統,以及AR社交網絡等,用家所發出的訊息,無需繞經伺服器,便可直接與其它手機用戶分享。

傳媒查詢:

新聞

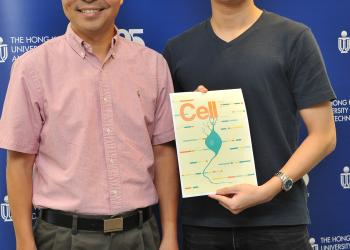

香港科技大學科硏人員發現大腦疾病新機制 或有助開發新療法

香港科技大學(科大)生命科學部嘉里理學教授張明傑領導的研究團隊取得重大突破,發現引致不同神經精神疾患例如自閉症、智力障礙及精神分裂等的病因機理。他們的新發現或有助新療法的開發。

人類腦部的神經元由稱為「突觸」的細小功能單元把不同的神經元相互連接,而每個突觸均有一個稱為「突觸後致密區」的細胞區室,載有大量並且密集排列的蛋白質層,負責處理及傳遞由腦部發出的訊號。突觸後致密區的存在於60年前已被科學界發現,但科學家對該細胞區室如何就腦部活動而形成及改變則直至最近仍未有定論。

張教授的研究發現突觸後致密區的兩個主要組成蛋白質分子SynGAP和 PSD-95—若其基因突變改變該等分子的相互作用從而導致自閉症—能自動組裝成一種蛋白質網絡結構。最令研究人員驚訝的是,該蛋白質結構能透過「相變」現象,於活細胞中形成一種穩定的「油滴狀」微滴。同樣重要的是,研究人員還發現,自閉症患者腦部的有缺陷蛋白質會改變「油滴狀」微滴的組成,從而改變神經元突觸的訊號活動—或可解釋自閉症的發病原因。

是次研究成果已於2016年8月25日出版的科學期刊《細胞》中發表。

張明傑教授表示:「我們在SynGAP和PSD-95複合物形成的研究中得到一項意外收穫—活神經細胞透過一種基礎的物理相變現象,將不同的功能組織放置在特定的細胞內位置。我們的研究有助理解為甚麼基因突變改變這些蛋白質的相互作用會導致一系列暫未有方法治療的中樞神經系統疾病。我們相信我們的研究發現可以為研發治療方法注入新的靈感。」

此學術研究文章的第一作者、張明傑教授的博士研究生曾夢龍補充:「這項研究只是我們一系列關於其他蛋白質如何共同促使突觸後致密區形成及隨腦活動改變的研究工作之始。我們亦很想找出其他突觸如神經元肌肉的連接是否也通過類似的相變策略來組成突觸後致密區,以響應不同的腦部活動。」

傳媒查詢:

新聞

香港科技大學成功研製微型激光器 開創光計算領域新紀元

香港科技大學(科大)研究團隊成功於矽上研製出微型激光器,不但令新一代微型電腦處理器的運行速度更快,亦大大減少耗電,對光互聯與光計算的未來發展影響深遠。

這項創新研究由科大方氏工程學教授兼電子及計算機工程學系講座教授劉紀美發現,以及加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校、桑迪亞國家實驗室與哈佛大學的研究團隊合作完成,是半導體工業界的一項重要突破。

矽襯底是太陽能電池以至集成電路等現代電子產品的基石,但由於矽晶格與激光材料並不相配,兩者一直以來均無法完美結合。直至劉教授的團隊成功於矽上「長出」了亞波長腔激光器,才實現了根本性突破,展示在矽上創建高密度發光元素的廣闊前景,有關發現近日於《應用物理學快報》發表,並成為封面文章。

劉教授表示﹕「這種迴音走廊模式的激光器是一種非常具吸引力的光源,可廣泛應用於晶片上的光通訊、數據處理及化學傳感等領域。將激光器直接集成在微型處理器上,對提高微型處理器的性能及降低耗能至為重要,這不但有利於推進矽基光電技術的發展,亦是新一代綠色訊息技術和計算的理想解決方案。」

一直以來,光子是用於遠距離高通量數據傳輸中最經濟兼最具能源效益的方案。隨著這項矽襯底的新型激光器出現,光子亦有望可應用於短距離的數據通訊上,將可大大提升數據傳輸的速度。

為製作這種迴音走廊模式的激光器,劉教授於矽面刻印出納米圖案,將矽晶格異質生長的天性缺陷,鎖定於有規律的縱橫格模式當中,再利用量子點激光器的受激輻射處於單個量子點之中這一特殊性能,進一步降低有源材料區對生長缺陷的敏感度。隨後,團隊利用激光泵,提升電子的能量級別,實現激光器激射。

此款微型激光器的直徑只有1微米,較傳統的激光器長度縮短了1000倍,面積則減少約100萬倍。

傳媒查詢:

新聞

香港科大發現新材料體系 開創有機太陽能電池新時代

香港科技大學(科大)的研究團隊近日發現了一個新的材料體系,將有望改寫有機太陽能電池的未來發展。利用該材料造成的有機太陽能電池,能於接近零的電荷分離驅動力下,達到高效及高速的電荷分離。這意味著較環保的有機太陽能電池,可望媲美無機太陽能電池的效能水平。這項突破性的成果由科大化學系顏河教授領導的團隊發現,並於6月在Nature Energy雜誌上發表。有機太陽能電池是一項重要的第三代太陽能電池技術。然而,它需要0.3eV或以上的驅動力,才能進行發電的必須步驟,即電荷分離。這大大限制了有機太陽能電池的發展,因為對驅動力的需求,令有機太陽能電池無可避免地產生了較大的電壓流失,因而限制了它的光電轉換效率。這個科學界研究逾廿載的難題,如今可能被顏教授的團隊破解。科大團隊與瑞典林雪平大學的高峰教授、以及美國北卡羅來納州立大學的Kenan Gundogdu教授合作,於驅動力接近零的情況下,利用由新材料體系造成的有機太陽能電池,實現了於0.1-3皮秒間發生、超快速的電荷分離。這項突破將對有機太陽能電池產生革命性的影響。現時,即使是表現最佳的有機太陽能電池,也只能達到百分之12至13的光電轉換效率。若電荷分離所需要的驅動力被減至接近零,電池的最高轉換效率將可提升至百分之20至25,足以媲美當今最先進的無機太陽能電池。而相關成果亦引發了一系列包括有機太陽能電池中的電荷分離和複合是如何發生等問題,並將引起新一輪有關有機半導體材料中光物理過程的研究。

新聞

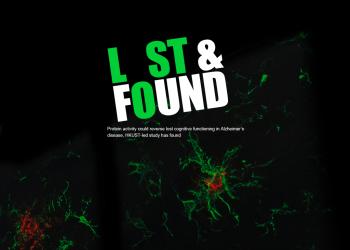

「失」與「得」

科大研究團隊與浙江大學和英國格拉斯哥大學研究人員攜手合作,發現白介素33(IL-33)有助減低喪失記憶,以及其他與阿爾茲海默症(AD)症狀相若的認知能力下降。現時全球有4,680萬人患有阿爾茲海默症,病者數目更是有增無減。憑藉這項發現,阿爾茲海默症病者、其照顧者及醫療體系的沉重負擔在不久將來可望紓緩。

阿爾茲海默症主要影響年長人士,病者會喪失記憶、推理和判斷以至活動能力。是項研究團隊由科大理學院院長、分子神經科學國家重點實驗室主任、晨興生命科學教授葉玉如教授領導。葉教授形容阿爾茲海默症為當今「迫在眉睫的健康威脅」,尤其是在人口急速老化的香港社會。

葉教授早前的研究發現,大腦清除澱粉樣(Aβ)蛋白的功能下降是阿爾茲海默症的主因。在這項發現的基礎上,研究團隊於小鼠身上進行實驗。團隊發現小鼠在連續兩天注射白介素33後Aβ水平減低,而腦部整體炎症反應水平亦受到限制。

葉教授指出︰「下一步是將小鼠研究的成果轉化到人類的臨床治療。」

團隊的研究結果近日於美國權威期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)發表。

請按此獲取研究詳情。

新聞

香港科技大學領導科研團隊研究減低香港山泥傾瀉的風險及損壞

香港科技大學(科大)率領由不同大學和機構組成,包括工程師、計算機科學家、環境學家及生態學家的跨界別跨學科研究團隊,研究泥石流的流動機理,以減低香港山泥傾瀉的風險與損壞。

有關研究乃香港研究資助局於2015-16年度五個獲選主題研究計劃之一,它亦得到中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所,以及社會熱心人士的資助,興建領先全球、世界首個長達120米的測試設施,用以測試防護網阻擋泥石流的能力。研究所將投放1,000萬元人民幣興建該測試設施,而科正建築有限公司董事總經理兼香港工程師學會岩土分部前主席余錫萬先生,早前亦捐贈了100萬港元支持此研究計劃,並獲科大提供配對資助。

負責此研究計劃的科大協理副校長(研發及研究生教育)兼土木及環境工程學系講座教授吳宏偉表示,由於城市不斷向山坡擴展,而氣候轉變又令極端天氣日益頻繁,香港山泥傾瀉的風險正與日俱增。

他說﹕「由於香港的山坡陡峭、降雨量大、人口稠密和地價昂貴,傳統的山泥傾瀉防護措施不太適用。如果要防止2008年大嶼山那種大型山泥崩塌,導致往來機場唯一一條公路癱瘓達16小時的事故再度發生,我們便需開發安全和經濟的嶄新技術,以應對香港的問題。」

有關研究旨在全方位解決香港的獨特情況,大致涵蓋三個範疇﹕1) 利用無人機所拍攝的高解像度照片,構建嶄新的三維地形測量系統,以研究泥石流的流動機理及其對防護網的衝擊; 2)利用先進的土工離心機、大型的泥石流試驗槽以及新型的多尺度泥石流數值模型,模擬泥石流,調查其流動機理及對防護網的衝擊;以及3)開發具彈性的多層次新型防護網,減低山泥傾瀉帶來的風險。

此研究不但會為山泥傾瀉帶來新的解決辦法,亦會提升經濟效益、令斜坡保護及維修的工作更加安全及環保。新技術將可應用於香港,以至世界各地受山泥傾瀉威脅的地方。研究中有關提升對顆粒流動機理認知的部分,亦能有助減輕雪崩、海底滑坡以及礦山滑坡帶來的風險,更有助提升對食品加工過程的認識和研究。

傳媒查詢:

新聞

酣睡入夢非難事

睡眠是維持身心健康的重要一環。睡眠質素受多項因素影響,打鼾是其中之一。打鼾不但有損個人睡眠質素,亦會影響家人與室友的睡眠質素。有見及此,一名本校教授近日發明了自動調節高度的智能枕頭以監察睡眠質素,使人可輕易酣睡入夢。

科大騰訊工程學教授兼計算機科學及工程學系講座教授張黔指出,打鼾可能是患有睡眠窒息症的徵狀。在全球,每日有3,000宗死亡個案與睡眠窒息症有關。

現時,超過九成打鼾者於晚上睡眠時有呼吸問題,並可能發展成睡眠窒息症。睡眠窒息症是睡眠障礙的一種,患者在熟睡時會出現一次或多次呼吸停頓,或呼吸微弱。

憑著張教授研發的便攜型感應儀器,用者只需將其戴上手指,即可監察睡眠狀態,包括快速動眼睡眠(REM)(做夢時的睡眠)、輕度睡眠及深度睡眠等睡眠階段,並可量度其血氧濃度(濃度低反映呼吸次數不足)。若用者呼吸次數不足,儀器便會自動調校枕頭的高低及形狀,從而改變用者睡姿,令其呼吸道恢復暢通。

張教授表示,智能枕頭是非入侵性(non-invasive)的產品,其價格低廉及輕巧便攜,家居或旅行使用皆宜。此外,智能枕頭調節高度時亦不會打擾用者睡眠。

張教授補充,研究團隊邀請廣東省不同醫院約300名初期及中度睡眠窒息症患者作臨床測試,發現患者使用智能枕頭後,血氧量下跌次數由平均每晚25次銳減60%至11次,而血氧量下跌的時間亦由25秒縮短至少達7秒。

張教授於2013年開始與一家深圳公司合作研發這項技術。有關技術正申請中國國家食品藥品監督管理總局認可,預計將於2017年在香港開售。