新聞及香港科大故事

2018

新聞

香港科技大學研究人員發現基因突變機制 為致命腦癌患者帶來新治療線索

由香港科技大學(科大)與北京天壇醫院組成的研究團隊,近日發現一種罕見的致命腦癌「繼發性膠質母細胞瘤(sGBM)」的突變機制,了解到該癌腫瘤是如何由嚴重性較低的腫瘤演變成致命的sGBM。這項突破性的發現為對化療無效的腦癌患者帶來新希望。

於醫院管理局每年錄得的200宗惡性腦腫瘤新症當中,約四分一為「低級別神經膠質瘤(LGG)腫瘤」。這些生長於脊柱或大腦神經細胞附近的異變細胞,最終會演化成今日所知、惡性腦腫瘤中最「毒」的sGBM。雖然sGBM可經手術切除或透過口服化療藥物替莫唑胺(TMZ)治療,但絕大部分都會再出現突變,使患者病情復發,死亡率接近百分之一百。由LGG腫瘤演變成sGBM腫瘤的基因特徵和進化機制一直未明。

如今,由科大生命科學部兼化學及生物工程學系助理教授王吉光領導的研究團隊,發現MET基因中 METex14這一節,乃引致上述腫瘤進化過程的一大「罪魁禍首」。團隊以特別設計的運算模型,分析並整合188個sGBM病人的基因組數據,當中包括由中國內地及南韓病人收集得來的新樣本,發現約14%的患者樣本於MET這個基因出現了突變。

科大的合作伙伴-北京市神經外科研究所兼北京天壇醫院江濤教授及其團隊,參考這個發現後,識別出一種名為PLB-1001的藥物分子,這個分子能滲透大腦用作防禦的「血腦屏障」(即一種在中樞神經系統中負責分離血液循環和細胞外液的生理結構)而直達腦內腫瘤。PLB-1001能標靶sGBM腫瘤,並追擊腫瘤進一步的突變,成效顯著。

新聞

香港科技大學硏究團隊重構神經突觸的關鍵元件 揭示其形成及調節機制 為精神障礙的診斷及早期治療帶來希望

香港科技大學(科大)生命科學部嘉里理學教授張明傑領導的硏究團隊最近通過一種全新的生物化學重構方法,揭示突觸後緻密區(PSD)的蛋白質在處理及傳遞大腦神經訊號時的調控機制,或能為今後自閉症、精神分裂症等精神障礙的早期診斷及治療提供幫助。

突觸是促成神經細胞之間訊號傳遞的基本結構,對於神經細胞的功能至關重要。突觸的形成及對不同刺激的正確反應是大腦行使其正常功能的基礎。但目前科學界對突觸的形成及調控機制所知甚少,這是因為大腦中雖然有海量的突觸,卻很難找到兩個完全相同的突觸—意味著沒有重複出現的突觸結構可供科學硏究。

在最近發表的該項硏究中,科大的研究團隊於體外系統中(在溶液中及在雙層膜結構上)成功重構出關鍵的神經突觸元件—突觸後緻密區蛋白結構。該人工重構的元件重現了神經元突觸後緻密區的典型結構和功能特徵。在此基礎上,科大科硏人員揭示了突觸後緻密區蛋白質分子之間高度動態的相互作用。其硏究結果顯示,神經細胞中高度緻密的突觸後緻密區或能通過蛋白質分子的自發組裝而形成,並能在維持穩定結構的同時進行高度動態的分子交換。

此學術硏究文章的共同作者、張明傑教授硏究團隊的博士後硏究員曾夢龍博士表示:「突觸後緻密區對神經細胞的功能至關重要。我們的生化重構方法建立了一個全新的分子平台,為了解神經細胞以突觸為單位的區室化運作機制提供了可能的答案。」

張教授補充:「從此項生化重構硏究中所獲得的資訊,再結合基於神經細胞的實驗,將為我們了解突觸後緻密區的蛋白質在突觸形成及運作中所扮演的角色帶來重要幫助。雖然這個重構的元件較真實的神經突觸仍相對簡單,但這種生化成分清晰並便於操縱的硏究系統將為科學界提供一個有用的平台以及全新的範例,將會有力地推動對興奮性神經突觸的形成及調節機制的硏究,也將有助於闡明一系列因突觸蛋白編碼基因突變引起的腦疾病的病理機制,最終或可以幫助精神障礙的早期診斷及治療。」

新聞

科大舉辦香山科學會議 探討人工智能及類腦計算最新研究成果 並舉行香港人工智能與機器人學會成立儀式

由國家科技部及中國科學院共同創辦的「香山科學會議」,再度蒞臨香港。這個為期兩天的高層次學術盛會由香港科技大學(科大)主力承辦,吸引近40位來自香港、澳門及內地的傑出學者參與。香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士與中央人民政府駐香港聯絡辦公室副主任陳冬及譚鐵牛院士,今日特別蒞臨主持會議閉幕儀式。

是次會議以「類腦計算及人工智能」為題,邀得多名中國科學院及中國工程院院士,與其它出席會議的科學家,分享相關領域的最新研究成果,當中所面臨的挑戰與未來發展方向,以及兩地與國際間的創新科技合作機遇,是為國家表態支持香港成為國際創新科技中心以來,首個在港舉辦的國家級重要科學會議。同日,主禮嘉賓亦見證由科大計算機及工程系講座教授楊強牽頭的香港人工智能與機器人學會(學會),正式成立。

林鄭月娥女士祝賀香山科學會議取得圓滿成功。她表示,香山科學會議是我國科學發展的重要科學平台,而中央政府支持香港發展成為國際創科中心。香港擁有多間世界級大學,雄厚科技實力,健全法治、司法和知識產權保護制度,高度國際化營商環境,能夠吸引國際一流的科研機構,匯聚全球創新資源,科技發展大有可為,會繼續為國家創科發展作出貢獻。

科大副校長(研發及研究生教育)兼會議執行主席葉玉如教授,感謝香山科學會議選擇與科大合辦是次會議,並向所有蒞臨嘉賓作出致謝。她表示:「這是科大舉辦的第一次香山科學會議,作為是次會議其中的一位發起人,我感到非常榮幸。腦科學和人工智能是國家前沿科學戰略的重要部分,也是科大的重點發展領域。我相信這次會議將進一步促進不同學科的交叉與融合,推動國家類腦計算和人工智能等領域的發展。」

有份參與會議的學會創會理事長楊強教授指,創立學會的目的是利用香港科研優勢,促進產學研深度合作。學會將匯聚香港及內地人工智能領域中優秀的學者和傑出企業家,以連接政府與學界業內、學術研究與企業研發、學生人才與企業需求,以及香港與大灣區這「四個連接器」為定位,致力推進人工智能和機器人技術在香港的應用與行業發展,協助香港成為國際級科創中心。

新聞

香港科技大學研究團隊揭示 DNA複製的全新機制

細胞透過複製載有其身份特徵的基因組,進行自我增殖。一個受精卵细胞,需要經過萬萬億(1016)次的複製後,才能發育成一個成年人。在這項艱鉅任務中,究竟執行複製的分子機器是長成什麼模樣,而且是如何運作的呢?最近,香港科技大學(科大)的研究團隊,就首次測定具原子解像度的DNA複製機器三維結構。

早於半世紀前,根據DNA雙螺旋的晶體結構,DNA複製的概念已經被提出。當時科學界認為,距離了解DNA雙螺旋如何分開並啟動複製機器的原理已為時不遠。然而,因為DNA複製機器的巨大尺寸、多個部件(由三個引擎組成)及其動態多構像,這看似簡單的學術問題,卻還是個複雜的未解之謎。

時至今日,隨著冷凍電子顯微鏡技術的突飛猛進,由科大賽馬會高等研究院資深訪問成員(退休科大生命科學部訪問教授)戴碧瓘教授及前科大研究助理教授、現任香港大學助理教授翟元樑所帶領的研究團隊,與北京大學(北大) 生命科學學院高寧教授合作,成功解析真核生物的DNA複製起始位點識別複合物(origin recognition complex, ORC)的高解像三維結構(3Å),並揭示該複製機器運作的分子機制。該結構清晰地解釋了ORC是如何在浩瀚DNA鹼基(A,T,G,C)的「大海」中尋找正確合適的位點,從而啟動DNA複製。

如有過多的複製起始位點,會加快基因組的複製速度並縮短細胞分裂週期,這也是癌症細胞的一大特徵。然而,太少的起始位點啟動複製,也會產生另一個問題,就是遲緩的細胞生長,尤其在胚胎發育的關鍵階段,或會導致發育畸形。DNA複製機器三維結構的高解像度測定,可以提供更好的靶點,以方便抗癌藥物的設計和篩選;更為重要的是,此分子結構訊息揭示複製機器的工作機制,並有助理解ORC功能缺失相關遺傳疾病的根本成因。

新聞

科大研究人員研發新一代液晶顯示器 大幅提升其效能、解像度與色彩表現

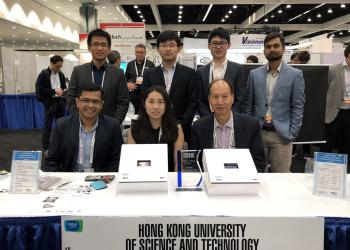

香港科技大學(科大)先進顯示與光電子技術國家重點實驗室的研究團隊,研發出一個嶄新的液晶顯示器(LCD),其解像度、能源效率及色彩飽和度均有顯著提升,是為顯示科技上的重大突破。

這個名為「有源驅動鐵電液晶顯示器(FLCD)」的技術,由電子及計算機工程學系講座教授郭海成及其團隊研發。相較一般顯示器,FLCD除了能提升三倍解像度,更可削減能源消耗達三至五倍,成本亦較低。

由於傳統LCD中的彩色濾光片會阻擋及消耗約百分之七十的背光和能源,因此它們的能源效率十分有限。研究團隊因而研發反應較快的「鐵電液晶」,透過新穎的「場序彩色顯示技術」,即按時間快速而順序發送顏色資訊,成功摘除彩色濾光片,只靠人類視覺系統將這些圖像融合成全色圖像。由於彩色濾光片成本佔LCD製作成本約百分之三十,因此移除彩色濾光片令FLCD成本低於傳統的液晶顯示器。

有別於市面的LCD,研究人員採用「RGB LED」,而非一般LED作為FLCD的背光系統,所以其色彩飽和度亦有所提高。由於RGB LED光譜較窄,其色域(顏色的範圍)亦因此較廣闊,令FLCD的表現較現存市面任何一款的顯示器都更為優勝。由於不同顏色的子像素(Sub-pixel)已被移除,所以FLCD的解像度也提升三倍。

郭教授指﹕「FLCD耗用較少能源,所以十分適合應用到如智能手機、平板及手提電腦等便攜式的電子儀器,可有效延長它們電池的使用時間。這個創新的液晶顯示器擁有更佳的解像度及色彩表現,可用於高端產品,例如虛擬實境(VR)設備及頭戴式顯示器等。」

研究團隊與台灣友達光電共同製造FLCD的原型(Prototype),並於近日國際資訊顯示學會創新比賽中取得最佳展品獎。

有關香港科技大學

新聞

科大 - 信和百萬元創業大賽2018精彩演繹創新創業理念

由香港科技大學(科大) 學生、校友和國際組員組成的三個創業團隊,日前擊敗逾100個參賽隊伍,榮獲科大-信和百萬元創業大賽2018香港區賽事前三甲。他們將於今年8月在廣州南沙科大霍英東研究院,與其餘6個賽區的勝出者進行總決賽。

為吸引更多來自本地及海外的青年與公眾人仕參與,科大今年在本港賽事中加入了多項新元素,持續擴展其規模與深度。比如首次推出的網上公開投票推選表現最佳隊伍,便吸引了約700人投票,而新的網上配對平台則協助科大參賽者尋找合適的境外合作伙伴,促進活動多元化。餘下賽區中,除澳門、南沙剛剛結束比賽,北京、深圳、佛山和中山比賽仍在進行中。

本港賽區冠軍「漢元生物科技有限公司」憑藉精製的新型絮凝劑技術,榮獲校長獎、創新獎及南豐紗廠永續發展獎。該新型絮凝劑不僅能將污泥與污水分離,還可以分解發酵污泥。發酵期只需30天,就可以將污泥轉化為肥料,比一般過程約10年快120倍。該團隊成員包括來自科大、上海同濟大學和日本橫濱國立大學的畢業生。

另外兩個獲獎團隊Miscato Ltd和「圖方科技」,分別獲頒廣發證券金獎和銀獎。Miscato利用大數據分析,為酒店開發了一種創新的室內香薰擴散器,讓酒店能為不同客人於指定的日子及時間內,為其房間釋放客人指定的香薰氣味。而「圖方科技」則為品牌產品開發防偽和驗證解決方案,用戶可利用智能手機掃描產品包裝上嵌入的圖像條形碼,輕鬆驗證商品。

「愛必達醫療科技有限公司」則贏得了電梯簡報獎和南豐生命科學/健康科技獎。該公司利用人工智能和超聲波成像技術,研發了一款便攜式乳腺癌篩查器Mamosound,用戶可於家中輕鬆進行檢測,及早發現病端。

信和集團創新聯席董事楊孟璋表示:「入圍隊伍的表現旗鼓相當,對商業模式、技術發展、團隊結構和計劃的執行均有周全的考慮,盡顯實力,令我留下了深刻的印象,要選出優勝隊伍實不容易。勝出隊伍展示了上述各項範疇,包括計劃的可行性、環保和團隊管理等的平衡及周全的考慮,提供方案解決現實生活所面對的環保問題。」

科大創業中心主任陳雙幸教授表示:「我們很高興看到今年賽事不僅在規模上有所擴大,當中展現的創新理念、商業計劃書質素及計劃執行方面,亦有顯著提升。」

新聞

科大開辦新公共政策碩士課程及 公佈大灣區創科政策發展報告

香港科技大學(科大)致力推動公共政策研究及教育,大學公共政策研究院今日發表首份有關大灣區創新科技整合發展的報告,並將開辦全港首個專攻科技創新與環境政策的兩年全日制修課式研究生課程。

由中國工程院、香港工程科學院及科大公共政策研究院共同完成的研究報告,除列舉香港若不加快步伐發展創新科技將面臨的風險,亦就此向政府提出實質建議。研究報告提及,香港政府「無為而治」的管治模式已不合時宜,政府必須牽頭,透過政策帶動研究、開發投資與培訓,以促進小型企業的創新科技發展,亦列出香港及大灣區城市應加強合作的策略發展領域。

在教學方面,科大將於2018年9月起,開辦一個為期兩年、嶄新的全日制公共政策碩士課程(MPP),一方面透過包括數據分析等學科,鞏固學員於政策分析方面的知識,另一方面透過於政府機關、非牟利組織及私人機構等實習機會,培育學員領導與決策技巧。課程亦包含一個為期一年的專題項目(capstone project),讓學員以團隊合作形式,解決公營機構及私人企業所面對的挑戰與難題。隨著大灣區以及落馬洲港深創新科技園等計劃先後落實,未來將需要大量與科學、技術、創新,以及環境政策等範疇相關的人才,MPP正是全港首個提供這些專修範疇的兩年全日制研究生課程。

課程要求同學修讀共48個學分,當中一半為公共政策核心課程,另一半為選修課程。選修課程涵蓋大學五個學院不同範疇,有助拓闊學生視野。學部將於5月21日在科大商學院中環中心舉辦課程簡介會。

負責開辦課程的科大公共政策學部署理主任吳遜教授表示:「雖然科技的進步大大拓寬了應對包括氣候變化及老齡化等全球挑戰的政策思路,這些創新方法亦同時為政府、非牟利組織以及私人機構帶來一系列有關道德、體制及法律方面等複雜議題。因此,要進一步開啟科技於改善生活和實現社會可持續發展方面的潛力,公共政策將越趨重要。」

新聞

科大研究人員發現肽類抗生素耐藥性機制 有助研發對付超級細菌的新抗生素

香港科技大學(科大)研究團隊首次發現,細菌對廣泛肽類抗生素產生耐藥性的原因。肽類抗生素一般被視為最後防線藥物,是次發現為開發對抗超級細菌的新型抗生素提供新方向。

科大生命科學部講座教授錢培元及其研究團隊發現,「D-型胺基酸特異性多肽耐藥酶」(DRPs)便是導致細菌對肽類抗生素出現耐藥性的源頭,而這個發現來得非常合時,因為團隊於多個不同種類的細菌當中,均發現這種酶的蹤跡,為持續不當使用抗生素敲響警號。

肽類抗生素﹕包括分別用於治療金黃葡萄球菌及大腸桿菌感染的萬古霉素和多粘菌素,由於耐藥性風險較低,一直被視為對付多重耐藥性細菌(超級細菌)最有力的武器。過往也有研究顯示,細菌對個別肽類抗生素存在耐藥性,但鮮有涉獵肽類抗生素的廣泛耐藥現象及其相關因素。在今次的研究中,錢教授分析了六千多個細菌基因組大數據,並通過基因編輯、化學及酶學分析等途徑,反覆驗證出細菌內的DRPs,確實對大部分含有D-型胺基酸的肽類抗生素出現高耐藥性,有關影響層面覆蓋多種細菌。

本身亦為科大捷成David von Hansemann 理學教授及海洋科學系署理主任的錢教授指﹕「DRPs廣泛存在於自然界各類細菌中,若人類繼續濫用抗生素,病原菌便有機會從自然界中獲得該耐藥基因,令更多肽類抗生素失效,導致延誤甚至無法治療的問題。」

他補充﹕「人們不當及過度使用抗生素,加劇耐藥問題,所以有關肽類抗生素耐藥性的研究更顯得重要。增加對肽類抗生素耐藥性的認識,不但為醫學界提供早期預警,亦有助我們研發應付超級細菌的新抗生素。發現DRPs只是一個開端,希望未來有更多研究,針對肽類抗生素的使用及發展。」

是次研究結果已於國際權威科學期刊《自然—化學生物學》中發表。

有關香港科技大學