新聞及香港科大故事

2014

新聞

香港科技大學及美國史拔思科研院科學家 發現蛋白酶變體可作為新蛋白質藥物製劑

香港科技大學賽馬會高等研究院(高研院)和美國史拔思科研院發展實驗室(科大高研院─史拔思科研發展實驗室)聯合研究小組與aTyr製藥公司發現一類蛋白合成酶在人類生命活動中具有重要的新功能。這項研究不僅發現了250個全新及可能影響幹細胞以至免疫系統功能的蛋白質,也揭示了生命進化過程中蛋白質演化的重要性,同時也為研發蛋白質藥物製劑提供了新的方向。這一重大研究已於2014年7月18日出版的國際權威雜誌《科學》發表。

領導聯合研究團隊的Paul Schimmel教授指出:「這一研究成果中所發現的全新剪接變體蛋白質揭示了以往於生物研究中從未被發現和觸及的領域,為科學家進一步探討生命和進化過程邁進了一大步。」Paul Schimmel教授為加州及佛羅里達州史拔思科研院的Ernest and Jean Hahn教授,並於2008年出任科大高研院訪問教授。

與Paul Schimmel教授合著此研究報告的科大高研院資深學人、嘉里理學教授及生命科學部教授張明傑表示:「這一項重要發現不但揭示了一系列新的生物學領域,也為進一步研發蛋白質藥物提供新的機遇。」張教授補充:「這次研究成果展示了一個由科大高研院、美國史拔思科研院、及兩間來自美國及香港的生物科技公司成功合作的例子,同時也印證了基礎研究與生物科技發展之間相輔相成的關聯。」

於2013年,可注射蛋白治療劑佔十大藥物中的七種,總銷售額共590億美元。其功能主要可補回原本缺少或調整過高的生物活性,因此愈趨代替傳統的化學藥物。

揭示更高複雜性的生物進化

氨醯tRNA合成酶(AARS)是一類蛋白質翻譯過程中的催化酶,而每種氨基酸均需要指定的AARS來催化,因此AARS的種類與氨基酸的數量同樣爲20種。由於AARS對翻譯遺傳資訊成為蛋白質尤關重要,他們不但存在於地球上所有生命體中,且一直被視為沒有太大變化的蛋白酶。

新聞

Where Dreams Start - Xinyue Wang

Xinyue Wang

Year 3, major in Accounting and Finance

I'm Wang Xinyue, from Beijing. I'm currently a 3rd year student and graduating this June majoring in accounting and finance.

I came to Hong Kong with no idea as to what my host city would be like. I entered HKUST with no clue what this university would mean to me. And I began my major with no plans about post-graduation life.But now I am about to graduate, determined and hopeful about my career and with a splendid blueprint for life. It is HKUST that has seeded my dreams. For the University is like an ocean, there is always space for you to explore and shine.

“To thrive or survive? It’s your choice. Find out what you are truly interested in and you can become what you believe,” one of my professors said during my very first year at HKUST. Brought up on spoon-fed teaching, I was initially thrown by this question. Where did my interests really lie? For the first time, I started to explore.

新聞

香港科技大學研發小型脈衝電場裝置淨水殺菌 環境學部教授為首位大中華專家獲選美國工業衞生協會院士

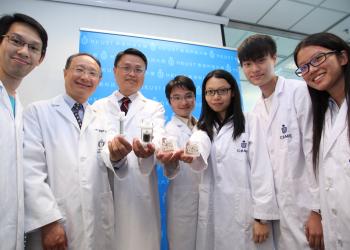

香港科技大學(科大)最近研發出「小型脈衝電場殺菌裝置」,透過特別設計的小型電極,能於數秒內殺滅水中超過90%細菌,預期有效預防因食水污染引致的致命疾病如退伍軍人症等。

該跨學科研究團隊由兩名環境學部教授領導,他們是工學院副院長、化學工程及生物分子工程學系楊經倫教授,以及健康、安全及環境處處長關繼祖教授。關繼祖教授最近亦獲選為美國工業衞生協會院士,以表揚他在工業安全、衞生及傳染病控制的貢獻。

食水的污染往往來自微生物的感染,常見的水生病原體包括綠膿桿菌、氣單胞菌、分支桿菌和退伍軍人症病菌。本港不時有新落成的建築物,被驗出有退伍軍人症病菌。現時常用的食水消毒方法包括添加化學物如氯氣和臭氧、加熱或者過濾。氯氣消毒最為普及,但高濃度的氯氣會發出刺鼻的氣味,亦有機會與水中其他有機化合物發生化學反應,轉化成有毒物質甚至致癌物;加熱和過濾的方法雖然有效,但耗用大量能源,運作成本亦較高。

研究團隊研發的創新脈衝電場殺菌技術,是一種透過電場破壞細胞膜的純物理性殺菌技術,能有效在短時間內殺滅大部分的水生病原體,更不會令病原體發生基因變異,製造出超級細菌。現有的脈衝電場殺菌技術或需要用上超過十萬伏特的高壓電力,容易引致觸電等安全問題。科大新研發的小型脈衝電場殺菌裝置,透過特別設計的小型電極,成功將所需電壓大大減低至特低電壓類別,只須乾電池便可運作。裝置更可安裝於任何水喉、花灑和水箱等,在食水接觸使用者前已經被徹底消毒。研究人員正於本港的公立醫院實地測試該裝置。

新聞

MOOC打破學習疆界

科大生命科學部教授周敬流指,MOOC(大規模開放在線課程)正為教育開拓新領域,課程開放給全球報讀,並將學生之間的關係重新定位。科大正是其中一間參與MOOC發展的亞洲機構。周教授說︰「以往大學生只會在小組報告時與身邊同學討論。現在我看見高中生、畢業生、考古學者與家庭主婦一起討論食譜。」

周教授是MOOC<<烹飪的科學>>其中一位教師。課程透過Coursera這個國際平台作全球招生。Coursera與超過一百間頂尖大學及機構合作,提供免費的網上課程。周教授的課程於去年首次推出時,已吸引超過八萬三千人報讀,學生來自全球超過100個國家。有見及此,課程於今年三月再次推出,這次就讀科大的學生更有機會取得學分。

帶領學界發展

MOOC被視為高等教育發展的重要趨勢。這類課程已吸引全球數千萬人就讀,令更多人能接觸大學課程,實踐終身學習。這些課程大多是由國際知名的大學所提供。在線學習工作小組主席及首席副校長資深顧問(創新教學與網上學習)龐鼎全教授指MOOC與傳統遙距學習有明顯分別。他留意到遙距學習的學生須付款以使用教學錄影片段或功課,但大部分MOOC則完全免費。而且MOOC平台可以一次過吸引全球各地數以千計的人報讀同一個課程。更重要的是,MOOC的教學經驗可應用至科大課程,令學生有所得益。

科大是第一間加入Coursera的亞洲大學。至今,大學已將四個課程放上Coursera平台,內容包括中國社會的科學與科技、新中國的新史學以及「烹飪的科學」,總報讀人數超過十四萬。大學亦加入了另一個由哈佛大學及麻省理工學院共同開發的大型MOOC平台edX,並將於未來數月上載三個課程。課程包括Java程式、訊息系統及亞洲商務英語會話。這些課程均能應對現時市場需要,並在世界各國具相當吸引力。其他提供MOOC的著名機構包括耶鲁大學、普林斯顿大學、密歇根大學及東京大學,所提供的科目包括語文、藝術、法律、工程及醫學等。

新聞

Great Minds and Entrepreneurial Spirit

Claire Chan

Final Year Student, Dual Degree Program in Technology Management

Founder of Sensbeat

During my four years at HKUST, I have been provided with opportunities that I would never have even thought about at high school. In studying at HKUST, I have had the chance to travel the world for different conferences and competitions on topics ranging from technology to human liberation. I have met and talked to world leaders, studied in another top global university, founded “HKUST Great Minds” to spread the power of ideas, and participated in voluntary work on the other side of the world. Crucially,HKUST also helped me to meet a group of talented people with similar interests, which is how we came to create our emotion-sharing app called Sensbeat.

新聞

香港科技大學2014年100萬元創業計劃大賽鼓勵創業

香港科技大學(科大)舉辦一年一度的100萬元創業計劃大賽,推動創業文化及發掘擁有最佳商業前景的方案,成功創造一個實踐創新科技商業概念的平台。獲勝隊伍可以利用獎金自組公司,或繼續進行具商業價值的創新研發項目。

今年共有117支隊伍參加比賽,每支隊伍最少有一位科大理學院、工學院或商學院學生、教職員或校友。國際評審團由企業領袖、專業投資者、以及有創業經驗的學術界人士組成,選出12支優秀隊伍晉身決賽。

大會今年特別將獎金達港幣30萬元的冠軍命名為「校長特設卓越表現獎」。比賽最終由m-Care Technology Ltd奪得冠軍,而亞軍及季軍分別為SonoSolution及SiliCool。

m-Care Technology研發監察心律的創新科技產品,可遙控監察病人的身體機能,應付不斷增加的醫療需求。該產品為一件能監察心律的外套,可以透過無線網絡即時傳輸數據。m-Care同時獲得學生獎及范凱霖最佳報告獎。SonoSolution研究利用低頻及低能量超聲波,以非入侵性的方式治療眼疾;SiliCool則為微型處理器提供降溫技術。

比賽並設立多個獎項鼓勵表現優異的隊伍。獲頒創新獎的Centric-Tech (HK) Ltd,提供消費者與企業應用的千兆位級有線及無線互聯半導體晶片及系統解決方案;獲頒范凱霖90秒推廣獎的uHoo,研發的系統可助用家了解身處的環境及呼吸習慣,從而調節呼吸;獲頒商品展示獎的eTron,研發高效導電銀漿,大大減低電子印刷電子技術的銀使用量及成本。

科大創業中心署理主任李漢強博士表示:「我們樂見越來越多有潛質的企業家參賽,期望透過獎金及行政支援,助獲勝隊伍成功創業,實踐意念。」李博士稱,今年決賽的所有評審均是專業投資者,能協助入圍隊伍掌握市場趨勢及期望,並確保所有創業計劃具商業可行性。

是次比賽獲得多間機構贊助,包括瑞安集團、Morris S Smith Foundation、Larry Franklin Trustee、信報與南華早報的Education Post。

新聞

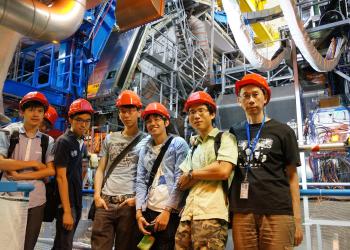

香港科技大學研究人員參加國際最前沿粒子撞擊實驗

香港科技大學(科大)的研究人員參加了香港物理學家團隊,正式參與在全球最前沿的物理實驗之一-粒子撞擊實驗,並在ATLAS合作組的一致贊成下成為合作組成員。

位於瑞士的歐洲核子研究組織(CERN)擁有全球最高能量的粒子加速器-大型強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC),而ATLAS合作組則運行全球最大型之一的粒子探測器。利用這個龐大而精密的粒子探測器,以及能產生前所未有的高能量粒子碰撞的對撞機,物理學家將探索一些全新而基礎的物理,包括希格斯特質、暗物質、隱藏的更高維度及超對稱(猜想在基本粒子之間的一種對稱關係)等。在2012年,ATLAS合作組與同屬於CERN 的 CMS合作組共同發現了被稱為上帝粒子的希格斯玻色子(Higgs boson)。現時,對撞機正暫停運作以進行升級工程,目標於2015年重新運行時,粒子束的能量及強度大大提升。希格斯玻色子的發現相信只是邁向基礎物理新一頁的開始,而香港的科學家及學生亦有機會參與這些令人振奮的新發現。

香港物理學家團隊由香港中文大學的朱明中教授帶領,成員來自科大、中大及港大。除了朱教授之外,團隊成員還包括中大助理教授Luis Flores Castillo、科大研究助理教授Kirill Prokofiev、港大助理教授屠艷珺、4名研究生及2名研究助理。來自3所大學的4名本科生現正於CERN進行研究工作,短期內也會招收更多研究生及博士後研究員加入。

科大物理學系主任Michael Altman教授說:「團隊獲得ATLAS合作組認同加入成為成員,乃香港社會的重要里程碑,我們的年輕科學家及學生更可透過此機會參與最前沿的科學研究,而科大能夠與香港其他大學共同肩負這項重任,令我們非常鼓舞。」

香港科技大學賽馬會-高等研究院院長戴自海教授對於香港能夠參與此國際實驗十分高興,並指出:「科大能夠與另外兩間大學攜手合作探索宇宙的奧秘,確實使人振奮。」

新聞

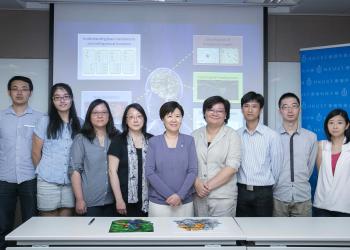

香港科技大學發現新的分子標靶 有助治療阿爾茲海默症

香港科技大學(科大)理學院院長、分子神經科學國家重點實驗室主任、晨興生命科學教授葉玉如教授領導的研究團隊,最近發現了可以治療阿爾茲海默症(俗稱腦退化症)的新分子靶標,有機會進一步開發成為治療該症的新藥。研究團隊針對導致患者認知障礙的EphA4蛋白異常活化,成功從傳統中藥中篩選出一種天然化合物,證實可以抑制EphA4的活性,並改善阿爾茲海默症病徵。這項突破性發現已於上月在國際權威科學期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)上發表。

阿爾茲海默症是一種會嚴重削弱患者認知能力的腦退化病。患者的徵狀包括記憶、推理和判斷能力逐漸喪失,以及活動能力降低。如阿爾茲海默症患者不斷增加,將帶來沉重的社會和經濟負擔,並會為國家醫療設施和公共資源造成壓力。阿爾茲海默症主要影響65歲以上的人士,可能是引致長者死亡的主要原因之一。阿爾茲海默症仍然未有根治的方法,其中一個關鍵障礙,是此症的病理機制仍不明。但研究已經證實,患者在出現認知能力下降等徵狀前就已經患上阿爾茲海默症,所以不但要開發新療法,而且必須儘早治療,才能發揮效用。而澱粉樣蛋白(Aß)被視為導致患者出現認知功能障礙的主因。

葉玉如教授的研究團隊發現,Aß會過度激活EphA4蛋白,從而減低神經細胞之間的通訊能力,造成病人認知功能障礙。研究人員與化學系黃旭輝教授團隊合作,利用電腦篩選和分析,尋找可以作為EphA4抑制劑的小分子,並最終從傳統中藥數據庫找到一種天然化合物,可以彌補導致認知功能障礙的神經突觸損傷。該小分子化合物在動物測試中,證實可減輕阿爾茲海默症的病理症狀﹔科大團隊的嶄新研究將有助開發成為新藥物。

這個研究項目得到創新科技署、香港研究資助局及何善衡慈善基金會的慷慨支持。