新闻及香港科大故事

2024

新闻

科大欢迎深海一号携蛟龙号首次访港

在国家自然资源部大洋事务管理局(大洋局)的全力支持下,香港科技大学(科大)今天为中国科研考察船「深海一号」和「蛟龙号」首次访港举行欢迎仪式,庆祝「蛟龙号」载人潜水器于西太平洋完成首个由国家支持的国际深海科研考察航次。这个由科大参与领导的「数字化深海典型生境」大科学计划,有多国科学家参与,旨在了解该海域的深海典型生态、物种多样性及矿产资源,为联合国「海洋科学促进可持续发展十年计划」(海洋十年) 大科学计划之一。

多名内地及香港官员、立法会议员、中小学生代表与不同界别人士,今早齐集尖沙咀海运码头, 迎接「深海一号」和「蛟龙号」抵港。香港特区政府政务司副司长卓永兴、全国人大常委兼立法会议员李慧琼、科大校长叶玉如教授、中国银行(香港)副总裁兼风险总监徐海峰、多名特区政府官员及立法会议员,与一众来自内地的嘉宾,包括中国大洋事务管理局局长邬长斌、副局长唐冬梅、国家深海基地管理中心的高级官员,一同出席由科大安排的欢迎仪式,并登船参观及听取科研人员汇报科研考察成果。

香港特区政府政务司副司长卓永兴代表香港热烈欢迎深海一号携蛟龙号首次访港,他说:「在香港特区各界积极准备迎接新中国成立75周年之际,这一次访问不仅标志着国家在载人深潜科考技术的重大进步,也充分体现了中央政府对香港海洋科研发展及生态保育的关心和支持。我希望香港社会各界好好把握是次机会,深入了解海洋科学的发展。我亦希望是次活动能够启发更多香港年青人投身于深海研究,及积极参与国际深海大科学计划,为实践海洋命运共同体、构建美好的地球家园贡献力量。」

2023

新闻

「卓越学科领域计划」及「主题研究计划」2023-24 香港科技大学所获资助项目冠绝所有本地院校

由香港科技大学(科大)领导的三个研究项目,今日获得研究资助局(研资局)2023/24年度「卓越学科领域计划」及「主题研究计划」合共港币1.67亿元资助。科大亦在此两项计划中,成为获资助项目最多的大学,而其中一个项目更获得资助金额达港币8,715万元,为所有获资助的单一研究项目中最高。

三个研究项目涵盖大湾区气候变化预测和缓解、滑坡风险管理以及规管香港的数码资产的范畴。三个项目合共获得研资局约港币1.42亿元的研究经费。

科大校长叶玉如教授向研究团队表达祝贺,她说:「作为一所致力透过科研带来创新而具影响力的解决方案以应对本地及全球挑战的大学,科大多个项目获得卓越学科领袖计划及主题研究计划的资助,彰显我们在科研方面的出色表现。尤其令人感到振奋的是,其中两个由大学领导而获资助的项目将由科大和科大(广州)两校的研究人员共同参与及推动,这显示出结合基础和应用研究可以产生更佳的协同效应。我们将继续凭借科大的科研实力,进一步推动香港、整个地区以及全球的创新发展。」

科大副校长(研究及发展)郑光廷教授亦表示欣喜,他说:「科大在两个最高级别的研资局资助计划中表现出色,证明我们的教授、研究人员和研究生都非常优秀,对做科研的热诚和初心始终如一。他们投入了无数的时间和最大的努力,全程推动具影响力的卓越研究。 展望未来,我们将继续提升科大的科研能力,并与全球的优秀研究人员协作,藉此再进一步推进香港的科研,解决一些最迫切的世界问题,并为改善世界作出重大贡献。」

三个研究项目详情如下:

新闻

隐藏深海的热浪对珊瑚礁构成威胁

2019年四月至五月,位于南太平洋中部法属坡利尼西亚莫雷阿岛一带的珊瑚礁经历了长时间且严重的高温白化。由于该年并非厄尔尼诺年份,一般并不会出现这种情况,因此本事件令全球海洋科学界百思不解。

由香港科技大学海洋科学系艾力克斯・怀亚特(Alex Wyatt)助理教授领衔的国际团队对这宗不寻常的珊瑚白化事件展开了调查。研究人员发现,这次灾难与反气旋涡流的通过有关。该涡流使该区域海平面升高,并使温度较高的海水集中在珊瑚礁上,进而导致海洋热浪大规模地隐藏在水面之下。团队的研究成果最近于《自然通讯》(Nature Communications)期刊上发表 。

过往关于珊瑚白化模式的研究,大多数仰赖于海水表面温度的测量。以这种方法收集数据,并未能全面了解海洋温度升高对海洋生态系统、乃至对热带珊瑚礁的威胁。虽然以卫星大范围的海表温度监测资料有其重要用途,却不能协助科学界监测海面数米以下区域的热能,亦无法探究在水表面之下,热能变化如何影响生态群聚。

2022

新闻

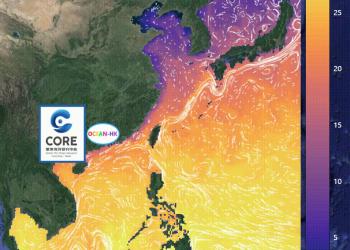

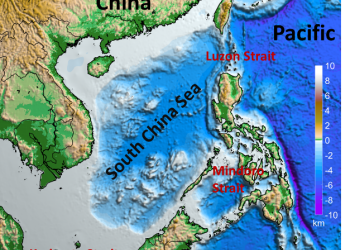

科大研究人员发现南海存在三层交替旋转运动的「热点」源

香港科技大学(科大)港澳海洋研究中心主任甘剑平教授研究团队于中国南海进行海洋模拟试验及观测,透过地球流体动力学理论,揭秘了南海的海洋三维运动特征。中国南海的复杂海洋环流系统决定了南海水体运动的能量转化和物质运输,对生物地质化学过程、碳收支、海洋生态环境健康、区域气候变化,以及占世界人口约22%的周边国家和地区经济社会的可持续发展至关重要。南海海环流本身及其动力的研究被认为是认知南海的基础和灵魂。

在过去的几十年,尽管全球对南海水流运动持续关注,但由于缺乏观测数据和可靠的海洋仿真模型,及对南海环流背景上的复杂物理过程的认知,科学界对南海的三维水体运动仍然非常模糊,甚至存在误解。

最近,科大海洋科学系讲座教授甘剑平的团队透过观测、模拟及利用地球流体动力学理论证明了南海在表层、中层和底层分别存在的流动方向为逆时针、顺时针,和顺时针方向的三层交替旋转环流。研究也发现南海的三层旋转环流是由「热点」的陡峭海盆陆坡处的陆坡流组成,并非在整个海域均存在组织有序的运动结构。而陆坡流则受到季候风、黑潮入侵和独特地形约束的共同作用,并被多尺度海洋环流过程不断改变和调节。研究首次论述了南海环流的三维结构和物理机制,厘清了科学界一直以来对南海水体运动的误解。基于此,甘教授团队于早前建立了受观测和理论验证和约束的南海海洋环流和生物地质化学影像化WavyOcean模拟平台。甘教授说:「由于目前未能刻画边缘海环流的动力『热点』,几乎所有全球模式在同样的时空分辨率下,都无法准确模拟出南海的三层运动流结构及其相关物理过程。因此,有别于大洋环流,我们对受海底地形、海峡交换流、多尺度环流动力过程等多重强迫的全球边缘海环流的认知和模拟比想象中更具挑战。」

2021

新闻

科大研究显示珠江口水域硅藻数量上升 为未来有关红潮/藻华影响的研究奠定重要基础

一般而言,邻近人口密集地区的水域较离岸或较高纬度地区的水质更容易被污染。然而,香港科技大学(科大)的研究人员发现,在过去近二十年间,一种常被当成水质指标、名为「硅藻 (Diatom)」的常见微藻,在珠江口水域这个堪称世上最城市化的沿海地区之一,数量较另一种常见微藻「双鞭毛藻 (Dinoflagellate)」上升接近一倍。

科大海洋科学系副主任兼讲座教授刘红斌领导的研究发现珠江口水域硅藻数量上升

一般来说,硅藻相对双鞭毛藻的比例越高,则水质理应越好。不过,领导是次研究的科大海洋科学系副主任兼讲座教授刘红斌指出,由于团队发现温度及海水的营养成分也会影响藻类的数量,所以硅藻数量增加,并不一定代表珠江口水域的水质有所改善。

海藻,也称为浮游植物,在海洋生态系统中担当着非常重要的角色。因为它们不仅可以把二氧化碳转化为有机物质及氧气,也是大量海洋生物的食物来源。硅藻及双鞭毛藻乃生长在香港水域的两种主要海藻品种,占全港海藻总量约八成。硅藻较常见于污染较轻微的水域,相比带有毒性、甚至可以令鱼类死亡或海水缺氧的双鞭毛藻,它一直被视为是对海洋较有利的品种。海洋科学家一般透过比对硅藻及双鞭毛藻的数量及比例,以了解海洋生态系统状况。理论上,硅藻的比例较高,水质便会较佳。