新闻及香港科大故事

2021

新闻

科大及理大研究人员开发体外囊泡重组实验 为研究蛋白分泌转运途径的分子机制提供新见解

香港科技大学(科大)及香港理工大学(理大)研究人员开发了体外囊泡重组实验,并通过结合该实验途径及定量质谱分析,发现了囊泡中受特定因子调控被装入囊泡的特定货物蛋白,和介导囊泡运输的新的调控蛋白。该研究成果及实验途径,为进一步揭示分泌途径相关的分子机制提供了重要的新工具。

真核细胞的分泌转运途径是一个非常重要的过程。人体内的很多生长因子,荷尔蒙以及其他重要的因子都是通过分泌转运途径从细胞中分泌出来,从而履行它们的生理功能。另外很多新合成的蛋白必须通过分泌转运途径以被运输到特定的亚细胞目标位点才能行使其功能。在分泌转运途径中承载货物蛋白的运输工具是运输囊泡。就像日常生活中的物流及运输服务,货物蛋白是否能够被运输到正确的靶向位点,关键在于这些货物蛋白是否被准确分选到特定的运输囊泡中。若货物蛋白分选功能缺失,会导致细胞极性建立、免疫功能以及其他生理功能缺陷。

在分泌途径中,调控蛋白质分选的关键参与者包括Arf家族蛋白和货物适配蛋白(cargo adaptor)。 Arf家族蛋白有20多个成员并且分别定位在特定的亚细胞位点。它们在结合GDP的不活跃状态和结合GTP的活跃状态之间循环。结合GTP的Arf 蛋白将胞质中各种货物适配蛋白招募到细胞膜或特定细胞器的膜上,一旦被招募到膜上,这些货物适配蛋白就会识别货物蛋白上的分选信号序列,将货物蛋白包装进入囊泡,实现蛋白质的分选。

尽管我们了解了货物分选的基本步骤原理,但受特定Arf家族成员或特定的货物适配蛋白调控的货物蛋白谱在很大程度上仍未得到充分研究。另外,我们也需要系统的实验途径以发掘及鉴定被特定的Arf蛋白招募到膜上的胞质蛋白。

在本项研究中,科大生命科学部副教授郭玉松的团队利用体外囊泡重组实验重构了将货物蛋白包装进囊泡的过程,并且通过生化的方法分离了富集货物蛋白的囊泡。他们与理大姚钟平教授的研究团队合作,通过定量质谱分析分离的囊泡的蛋白质组学。该研究进一步系统地发现了依赖于GTP和囊泡膜结合的胞质蛋白,其中的一个重要胞质蛋白FAM84B与货物适配蛋白相互作用,并调节跨膜货物蛋白的运输。此外,该研究通过体外囊泡重组实验发现了依赖于GTP水解包装进囊泡的多个新型货物蛋白。

新闻

科大破解人类口腔微生物合成次生代谢小分子促进牙菌斑形成的奥秘

由香港科技大学(科大)海洋科学系及生命科学部讲座教授钱培元带领的一支跨学科研究团队,揭示了人类口腔变形链球菌(Streptococcus mutans)释放出的新型微生物小分子与龋齿的发展有关,为人类口腔微生物群对健康的影响提供了新的科学证据,推动了未来预防龋齿的研究。现该研究成果已发表在权威前沿科学杂志Nature Chemical Biology, 并获Nature以亮点研究进行报道 。

生物膜(biofilm)是由细菌胞外大分子包裹的细菌群体组成;地球上每一个湿润的表面都被生物膜所覆盖。美国国家卫生研究院(National Institutes of Health)早期研究表明,超过80%的人类细菌感染是由生物膜引起的。 变形链球菌是生存在人类口腔的主要天然菌,因其具有形成生物膜和产生有机酸的能力,其长期以来一直被认为是龋齿的主要病原。

龋齿是困扰人类的最常见的慢性细菌感染疾病之一,且治疗费用昂贵。全球每年用于治疗龋齿的经济支出高达数十亿美元 。龋齿的发展是一个复杂的过程,主要依赖于牙齿表面微生物生物膜(又稱牙菌斑)的形成。尽管变形链球菌中关于生物膜形成和发展的大分子已被广泛研究,但小分子次生代谢产物在这种细菌生物膜形成中的作用仍未被深入探究。

钱教授的研究团队致力于运用基因组学、转录组学和化学生物学的方法,研究生物膜的信号分子如何调控微生物及动物間的相互作用。最近,该团队将生物膜研究拓展到公共卫生领域。

2020

新闻

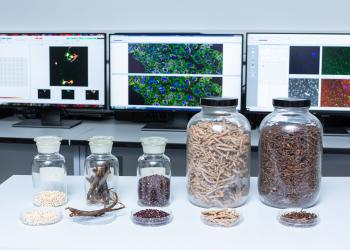

采中草药精髓防脑退化于未然

眼睁睁看着敬爱的姨妈因罹患阿兹海默症而性情大变,原本精神矍铄的七旬长者渐渐变得思绪紊乱,身为神经科学家的叶翠芬博士深知此乃不治之症,说时亦难掩沮丧。

中草药容易受环境和气候影响,团队用了超过两年时间,寻找每种草药的最佳来源地。

她说:「姨妈退休前是中学老师,头脑敏锐,我小时候常常得她指导功课。可惜她现在记忆力退化,有时说起话来语无伦次、毫无条理。」

叶翠芬博士矢志寻找脑退化治疗之法,在世界知名的神经生物学家兼科大副校长(研究及发展)、晨兴生命科学教授叶玉如教授指导下,于1993年起联同科大生命科学部的傅洁瑜研究助理教授进行相关研究。这个铁三角不久已开拓了新的研究方向,在向来由西方医药主导的范畴中另辟蹊径。

新闻

科大发现阿尔茨海默病治疗新靶标

香港科技大学(科大)研究团队设计了一个研究大脑的崭新方法,不但有助评估潜在药物对阿尔茨海默病(AD)患者的作用,更因而发现了治疗AD的新靶标,为阿尔茨海默病的研究及药物开发开辟新路径。

叶玉如教授 (左二)及其研究团队。

阿尔茨海默病的病理机制研究已开展了数十年,但至今仍未有有效的治疗方法。传统的研究方法在判断分子靶标是否可应用于药物开发方面存有一定的局限性。例如在分子和病理研究中,AD患者脑部会被当作一个整体进行分析,但不同类型的脑细胞以及其异变对AD的作用,却往往因此而被忽视,尤其是一些数量较少、例如仅占脑细胞总数5%的小胶质细胞及1%的内皮细胞等。

由科大研究与发展副校长、分子神经科学国家重点实验室主任及生命科学部晨兴教授叶玉如领导的研究团队,近日不仅解决了这个问题,更同时在内皮细胞和小胶质细胞发现了多个潜在的新分子靶标,可用于开发治疗AD的药物。

叶教授的团队利用先进的单细胞转录组分析技术,分析AD患者遗体大脑中特定细胞的功能。这项技术让研究人员在单细胞水平上追踪传统工具无法观测到的大脑分子变化。研究团队对AD患者大脑中特定细胞的转录组变化作了全面分析,找到与AD相关的细胞亚型和病理途径,并发现在大脑血管中内皮细胞亚群的作用。研究首次发现血管自然的增新程序和内皮细胞亚群中的免疫启动与AD的发病机理有关连,显示血管失调与阿尔茨海默病之间存在联系。研究还发现了新型分子靶标,有助恢复AD患者的神经动态平衡。

新闻

揭示不同硬度基质中转移性癌细胞的新机制

癌细胞转移是指癌细胞从原发性肿瘤扩散到不同的身体部位,是癌症发展中最致命的阶段。当癌细胞脱离原发性肿瘤并进入血液或淋巴系统时,它们就可以传播到身体各个地方,在新的扩散组织中增殖从而形成继发性肿瘤。百分之九十的癌症死亡是由这一癌细胞转转移导致。

癌细胞在转移过程中会主动与周围的微环境相互作用,而这种作用机理尚未被阐明,这使得转移癌细胞如何应对继发组织中的新环境成为癌症研究中的一个关键问题。最近,香港科技大学(科大)的研究人员及其国际合作者发现了一种转移性癌细胞在不同硬度基质上的新型响应和适应机制,这一研究结果将有助于开发用于转移性癌细胞和癌症的诊断工具。

这项研究发表在2020年9月18日的《物理化学快报》上。

在这项研究中,由香港科技大学物理系和生命科学部助理教授朴孝根教授带领的研究团队采用聚丙烯酰胺(PAA)基质模拟了从脑到骨骼的各种组织的硬度,并利用先进的荧光共振能量转移成像技术和Park教授实验室搭建的磁镊平台对单个转移性乳腺癌细胞(MDA-MB-231)对不同硬度的机械响应进行了研究。

新闻

应用自适应光学双光子内窥镜技术实现高分辨率深脑活体成像

以小型哺乳动物为模型的活体脑成像技术对于研究大脑的功能至关重要。然而大脑由数百亿个神经元组成,每个神经元都与成千上万个神经元通过突触相连。突触是神经元之间的交流位点,具有传递信息的功能。因此,为了真正理解神经元突触的动态相互作用机理,具有高空间分辨率的脑结构和功能成像技术是不可或缺的。

尽管目前已经有许多对大脑进行成像的方法,但它们都有相应的局限性。电子显微镜可以提供高空间分辨率,但不适合活体组织的成像。常见的非侵入性技术,例如CT,MRI / fMRI,PET和超声,其空间分辨率有限,不能对神经元乃至突触进行成像。光学显微镜能提供亚细胞分辨率并且对生物样品没有毒性,但其成像深度受到生物组织和成像系统引起的光学像差和散射的限制。因此,双光子显微镜仅适用于脑皮层区域的成像,而无法对皮层下和深层的大脑结构进行成像。

鉴于生命科学研究有更高成像能力的需求,香港科技大学(HKUST)的一组科学家将目光集中在实现突触分辨率的活体大脑成像上。电子与计算机工程系瞿佳男教授和研究与发展副校长及生命科学系晨兴教授叶玉如教授合作开发了一种新的成像技术——自适应光学双光子内窥镜——可以对深层大脑结构进行高分辨率的活体成像。值得关注的是,这项技术可用于揭示尚未被深入研究的大脑区域的功能。