新闻及香港科大故事

2024

香港科大故事

无言之音:从认知科学「聆听」思维深处

大家日常与同事、朋友、家人甚或陌生人对话时,是否觉得难以看透对方心思?对认知科学家而言,即使对方自身也不为意的举动,也可以提供蛛丝马迹,用以解读其思想和行为——萧惠文教授正是研究这种「读心术」的科学家。她最近通过香港科技大学(科大)「30周年策略招聘计划」,加入人文社会科学学院。

萧教授对解读心理充满热诚,她解释道:「认知科学是跨领域的学科,融合人工智能、神经科学、心理学及语言学等专业范畴,让我们可从多角度去深入解读人们的思维。」

一个计算机科学家邂逅心理学

认知科学可通过计算机运算方式,解读复杂的人类思维。萧教授运用计算机科学与心理学的跨领域专业知识,开创以隐马可夫模型(Hidden Markov Models)分析人们的眼睛移动轨迹。她运用此统计学方法,量化个人的眼动模式,并找出各人差异,是运用眼球追踪数据研究认知的先驱。

她指出:「眼球追踪数据可揭示人类思维的奥秘。举例说,我们可以借此分析学生的阅读模式,协助老师评估学生的阅读能力和发展历程。」

萧教授踏上跨学科旅程至今逾二十载,仍然深深陶醉于人工智能的变革力量。在加拿大攻读计算器科学硕士期间,她偶然读到一篇关于人工智能如何模仿人类处理英文句子的文章。她忆述:「我一向喜欢以人为本的课题,而人工智能与人类认知的互动更激发了我对心理学的热诚。」

之后,萧教授怀着这股学习冲劲负笈英国,在爱丁堡大学取得信息学博士学位,并将人工智能的专业知识应用到数据分析和认知科学上,为日后的眼球追踪研究打下坚实基础。

新闻

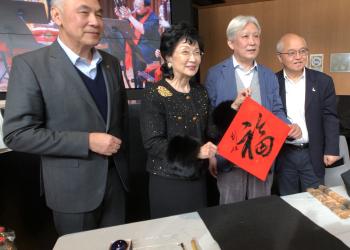

科大积极推动学生艺术文化教育 邀多位知名书法家到校泼墨挥毫迎金龙

辰龙新春将至,为弘扬中国传统文化,香港科技大学(科大)今日邀请近20位知名中国书法家,齐聚校园的逸夫演艺中心泼墨挥毫,与百多名科大师生一同提前贺新岁。是次「金龙迎春快闪活动」由科大、中央广播电视总台原创品牌「总台文创」与中国书法大厦联合举办,属香港篇的重要节目之一。

策划并促成本次活动在科大校园举行的科大副校长(大学拓展)汪扬教授致开幕辞时表示:「不同文化的交流和传播,推动了世界文化的发展。香港作为中西文化的交融地,科大有责任推动传统文化的传承和创新,透过不同形式的活动与课程,让学生亲身体会人文艺术的魅力。」

书法会友墨沁人心,书法家现场题字为活动揭幕。活动中,学生们不仅欣赏到书法家们精湛的书法技艺,还与书法家进行了面对面的交流请教笔法技巧、探讨艺术创作的灵感来源,共同感受书法艺术世界的美。

此次活动的举办地逸夫演艺中心,是科大展现人文与创意发展、艺术文化的地标。一直以来,科大都十分重视学生在人文艺术领域的发展,鼓励学生修读与艺术相关的课程、积极参与各类艺术活动,旨在提升学生的艺术修养之余,亦有望促进艺术与科技的互补作用。

2020

新闻

COVID-19, City Lockdowns, and Air Pollution: Evidence from China (只供英文版本)

The rapid spread of COVID-19 is a global public health challenge. To prevent the escalation of its transmission, China locked down one-third of its cities and strictly restricted personal mobility and economic activities. Using timely and comprehensive air quality data in China, we show that these counter-COVID-19 measures led to a remarkable improvement in air quality. Within weeks, the Air Quality Index and PM2.5 concentrations were brought down by 25%. The effects are larger in colder, richer, and more industrialized cities. We estimate that such improvement would avert 24,000 to 36,000 premature deaths from air pollution on a monthly basis.

2019

新闻

认识社会学的治疗价值

上过社会科学部谷志良教授的课,都知道在课室内关掉和收起一切电子产品是金科玉律 — 纵然使用手提或平板计算机抄录笔记,也在禁止之列。对此,谷教授有其独特见解:互联网虽然是教师的重要教学资源,但手提电子通讯产品可严重干扰课堂学习。学生最初或许对此心生抗拒,但却鲜有投诉。这是因为谷教授在堂上安排了大量意见调查、问答比赛、模拟、讨论等具互动性的学习活动,同样地引人入胜,让同学全情投入课堂。

虽然规矩森严,但这位社会科学教育副教授却是科大最受学生敬爱的老师之一。其「从做中学」的教学理念,结合「反转教室」授课模式,深受同学欢迎。举例说,他会要求同学监察自己的消费习惯,看看一个家庭能否倚赖最低工资过活,或透过分析传媒及社交媒体了解性别歧视问题,此举有助同学借着阅读或亲身经历对社会议题产生概念。

正是对春风化雨的热诚,以及在持续改良和革新授课方法上的贡献,使谷教授获颁本年度科大「祁敖卓越教学服务奖章」。此奖每年都会颁发予一位长期尽心教学、矢志追求卓越、循循善诱、启导后学和激励他人持续向前的杰出教员。

谷教授热爱社会学,大概很难想象他当年在英国杜伦大学修业之初,其实极之讨厌这个学科。少年时期的他满腔理想,立志成为社工,修读社会学,就是相信这学位有助自己圆梦,岂知事与愿违。他忆述:「社会学最初给我的印象,就是非常抽象,只谈理论,流于意识形态。」直至发现社会学以人为本的一面,尤其是民族志,他才开始懂得欣赏这学科的实用价值。谷教授其后负笈北卡罗来纳大学教堂山分校,取得社会学硕士及博士学位,自此投身社会学的教学工作。

谷教授1992年首次加入科大,其后一度外闯增广见闻。他于2008年回归科大,致力优化社会科学课程,使之更贴近学生的个人生活。他说:「相对教授社会科学作为一门技巧,我更关心其治疗价值。」

谷教授直言,学生与普通人一样,令他们担忧和不安的事情多不胜数:学业成绩、工作、金钱、家庭、友情。 他集中教导同学「从大局着眼」,并「注意自己的行为怎样影响他人」。他解释:「对社会学有认识的人,明白自己的行为和决定都受到历史、习俗、群体和社会形势左右。人的选择有限,人性更有软弱的一面,我们需要在缺乏完整信息的情况下行事。社会学不但帮助我们了解自己,也让我们培养同理心。」

新闻

创意思维:21世纪超级技能

纵观现今职场,不少雇主评核人才时仍以技能为重,性情、态度等「软技能」似乎成了次要。香港科技大学人文社会科学学院院长蔡欣怡教授对此并不认同,反而深信创意才是未来最重要的工作技能。

蔡教授指出,全球高速走向自动化,今天的尖端科技和专利,数年内已可沦为明日黄花,但批判性思维、创意等软技能却刚好相反。在人工智能和先进机器学习技术广泛应用的年代,若人类仍只专注掌握容易被计算机取代的技能,可说极为不智。

蔡教授生于美国的台湾移民家庭。身为长女的她,最初也曾打算当医生、律师或加入投资银行工作,但后来还是决定主修政治科学,走上截然不同的人生道路。「我并非喜爱政治,亦无意从政,只希望多了解其他文化和制度。」她花了好些日子才弄清楚自己的志向,成为学者。她也直言父母需要很长时间才明白和肯定女儿的成就,但事情最终圆满结局。

在科大,蔡教授不仅是首位担任正教授和社会科学部主管的女性,更于2018年7月成为人文社会科学学院首位女院长。在她领导下,学院致力培养毕业生掌握如伦理、道德判断等不能被机器取代的能力)或如创意等机器无法与人脑媲美的技能。她说:「在科大,我们高度重视创新发明和创业精神,而主导这些新尝试的幕后主脑,就是创意!」科技发达,但徒具功能的产品无法赢得消费者青睐,真正成功的产品,必须外观漂亮,甚至有触动人心的魅力。

正因如此,人文社会科学学院跟科大的高等研究院、工学院及理学院合办科技及媒体艺术课程;又伙拍工商管理学院提供心理学副修课程,欢迎全校同学选读。「即使行政人员拥有工商管理硕士学历,但由于忽略了管理学上人性的一面,仍然无法有效管治公司。这类例子屡见不鲜。」蔡教授直言,这正是学院开办心理学课程的原因。另外,她也留意到作曲课程深得工学院学生欢迎,完美体现了创意与科技的「天作之合」。

蔡教授说:「我的目标是把人文社会科学学院发展为科大的核心与灵魂。在一所以科技命名的大学,这听来有点冒进吧;但不要忘记,我们传授的价值观和技能,是放诸四海而皆准。学院举办各式课程、专题研习和活动,让所有科大生都能够学习额外技能,充实自己。这样难得的机会,其他大学的理科和工科毕业生未必可以享有。」

新闻

从镜头学习人文价值

非文科本科生经常抱怨被迫修读跟他们的主修范畴以及职业生涯毫无关系的人文学科。然而,人文学部副教授渡言并不认同这个想法。渡教授认为,科学家以及工程师也应该修读文科及人文学科,才能了解他们的发明能为社会和人类带来什么样的影响。渡教授希望更多学生能够透过她的课堂培养同理心、批判性和创意思维。

「人文学科是一种软实力。它对人类的影响有时甚至比科学发明更深远。」她以历史上的著名作家莎士比亚以及鲁迅为例子,后者为中国的文坛大师,因为坚信文字的力量远大于医学,故决定弃医从文。

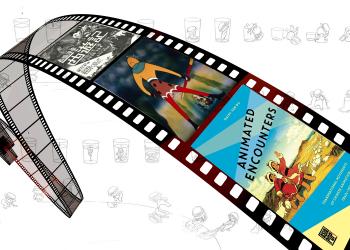

现今的学生都喜欢追求视觉上的刺激,因此他们都无图像不欢。正如渡教授所言,电影和动画这个媒介比文学让人感觉更自由,亦比书本更受欢迎和更容易接近。 因此她认为,「电影和动画是灌输学生人道主义价值观一个很好的媒介。」

渡教授是研究中国动画的著名学者,她最先发现中国动画电影在二战时期的重要性,并且将其建立为一个主流研究范畴。渡教授醉心研究动画,源于她在美国攻读博士学位时发现动画可以成为一门独立的研究议题。但同时她亦对其友侪只谈论日本动画的行径感到好奇,促使她决定深入研究中国动画这一个前人未曾涉猎的研究领域。

渡教授于2012年完成她的博士论文,发表中国动画对日本动画的影响,以及中国动画在50至70年代毛泽东领导下蜚声国际。今年,渡教授出版了她的英文著作《Animated Encounters: Transnational Movements of Chinese Animation, 1940s-1970s》。

渡教授还认为,因为人们对科技的看法不断改变,所以现今不论修读什么科目的学生都应该修读人文学科。日本动画对科技的描述就是最佳例证—在60年代,科技在动画里头都是好帮手,造福人类。然而,近代动画却经常刻划疯狂科学家创造能够摧毁人类文明的怪兽机器,展现出对科技的恐惧。

她表示:「科学发展存在失控的可能性。虽然机械人能为人类带来便利,但同时也可能带来破坏。我希望学生以人道关怀和价值为做事原则,这样才可确保科学和技术用于正途。」