新闻及香港科大故事

2019

新闻

香港科技大学科研团队用超冷原子解密三维拓扑材料

复杂的拓扑材料,尤其是具有不同内部和表面性质的材料,使得量子计算免于噪声干扰而更加健壮,近年来成为工业和学术界研究焦点。目前的量子计算机仍然脆弱,提高量子信息抗噪性是重要的研究方向。在噪声下保持功能容错量子计算的需求,促使了对于复杂拓扑材料的探索。

香港科技大学物理系的曹圭鵬教授与北京大学物理系的刘雄军教授合作首次实现三维拓扑材料。此材料由超冷原子构成,制备在接近绝对零度的亿分之三度。它为研究新型拓扑材料,甚至那些固体中无法制备的材料提供了途径。这些利用超冷原子实现的新型人工合成材料使得物理学家可以去研究非凡的物质态,进而研发新型量子器件。

材料的拓扑属性意味着材料在实际系统中可以含有一定缺陷,这也为探索材料的新奇特性提供了可能。拓扑材料研究局限于低维,因为超冷原子难以实现三维拓扑材料。三维材料的实现全面开启拓扑材料在超冷原子中的研究,包括绝缘态,半金属和超流在内的高维的非凡拓扑态。

在物理学家构造的人工合成晶格结构中,超冷原子的行为如同在固体中电子。实验中,研究员们将原子的自旋与原子的运动关联起来,形成合成拓扑材料,并且通过新的观测手段观测其能谱。这个合成量子材料就是三维自选轨道耦合的结点线半金属。

这项研究最近于2019年7月29号在自然物理杂志发表 (DOI:10.1038/s41567-019-0564-y)。

“我们的研究为研发自然界不存在的新奇的拓扑材料提供了可能”,曹教授指出,“此进展也为复杂的三维拓扑材料研究和模拟提供了平台。”

这项研究是Science Advances 4, eaao4748 (2018) 的后续工作。

2018

新闻

香港科技大学硏究团队重构神经突触的关键组件 揭示其形成及调节机制 为精神障碍的诊断及早期治疗带来希望

香港科技大学(科大)生命科学部嘉里理学教授张明杰领导的硏究团队最近通过一种全新的生物化学重构方法,揭示突触后致密区(PSD)的蛋白质在处理及传递大脑神经讯号时的调控机制,或能为今后自闭症、精神分裂症等精神障碍的早期诊断及治疗提供帮助。

突触是促成神经细胞之间讯号传递的基本结构,对于神经细胞的功能至关重要。突触的形成及对不同刺激的正确反应是大脑行使其正常功能的基础。但目前科学界对突触的形成及调控机制所知甚少,这是因为大脑中虽然有海量的突触,却很难找到两个完全相同的突触—意味着没有重复出现的突触结构可供科学硏究。

在最近发表的该项硏究中,科大的研究团队于体外系统中(在溶液中及在双层膜结构上)成功重构出关键的神经突触组件—突触后致密区蛋白结构。该人工重构的组件重现了神经元突触后致密区的典型结构和功能特征。在此基础上,科大科硏人员揭示了突触后致密区蛋白质分子之间高度动态的相互作用。其硏究结果显示,神经细胞中高度致密的突触后致密区或能通过蛋白质分子的自发组装而形成,并能在维持稳定结构的同时进行高度动态的分子交换。

此学术硏究文章的共同作者、张明杰教授硏究团队的博士后硏究员曾梦龙博士表示:「突触后致密区对神经细胞的功能至关重要。我们的生化重构方法建立了一个全新的分子平台,为了解神经细胞以突触为单位的区室化运作机制提供了可能的答案。」

张教授补充:「从此项生化重构硏究中所获得的信息,再结合基于神经细胞的实验,将为我们了解突触后致密区的蛋白质在突触形成及运作中所扮演的角色带来重要帮助。虽然这个重构的组件较真实的神经突触仍相对简单,但这种生化成分清晰并便于操纵的硏究系统将为科学界提供一个有用的平台以及全新的范例,将会有力地推动对兴奋性神经突触的形成及调节机制的硏究,也将有助于阐明一系列因突触蛋白编码基因突变引起的脑疾病的病理机制,最终或可以帮助精神障碍的早期诊断及治疗。」

2016

2015

新闻

香港科技大学突破性科研发现 有望治疗慢性脊髓损伤

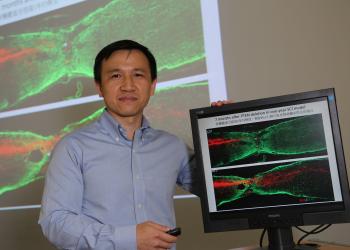

香港科技大学(科大)生命科学部助理教授刘凯领导的研究团队,成功发现可令皮质脊髓束再生的方法,有望治疗慢性脊髓损伤。皮质脊髓束是控制身体自主运动功能的重要神经组织。这项突破性发现已刊登于国际权威学术期刊《The Journal of Neuroscience》。

脊髓受损的病人一般会失去活动能力,身理及心理承受极大压力,严重影响日常生活。现时全球有数以百万计的瘫痪病人,而在香港、台湾、欧洲及美国,每一百万人中,每年便有二十个脊髓受损的新个案。患者一般只能透过物理治疗及复康护理作为长期治疗,若要受损的脊髓神经,包括皮质脊髓束再生,继而恢复活动能力,被视为非常困难,特别是对于慢性脊髓损伤的患者(受伤超过一年)。

刘凯教授的研究团队发现,透过剔除PTEN基因,会令另一种基因mTOR的活性增加,从而使受损的神经轴突(Axon)再生及形成突触连接。研究结果更发现,即使在严重受损长达一年的脊髓,仍有轴突再生的情况,为治疗慢性脊髓损伤带来希望。

研究团队分别在皮质脊髓束亚急性受损、脊髓已严重受损1个月及12个月的三组小鼠进行实验,发现三组小鼠的皮质脊髓束均有再生,表明透过剔除基因PTEN可令皮质脊髓束再生。研究结果显示,即使在严重受损长达一年的脊髓,仍然可以有神经再生的情况。

神经轴突负责传递讯息到不同的神经元、肌肉及腺体,是连接神经系统的桥梁。神经轴突再生是患有脊髓损伤病人迈向康复的首要一步。刘凯教授表示,皮质脊髓束再生一直是该领域的一个重大挑战,尤其是对慢性脊髓损伤。他补充,到目前为止,类似的实验都是在急性或亚急性损伤的模型上进行,这项研究是首次在慢性损伤的伤口上发现皮质脊髓束再生。

刘凯教授毕业于北京大学,于罗格斯大学(Rutgers University)取得神经科学博士学位,曾于哈佛大学波士顿儿童医院从事科研,2011年加入科大。

传媒查询:

2014

新闻

香港科技大学物理学家成功调控光子形状 创造光腔装载效率最高纪录

香港科技大学(科大)物理系副教授杜胜望及其研究团队,成功调控光子形状,令光腔装载效率大幅提升至百分之八十七,为现今最高纪录。这科学上的突破有望推动实现基于腔量子电动力学的高效量子信息网路,并为将来的量子信息发展奠定基础。有关研究成果近日刊登于物理学的国际权威刊物《物理评论快报》。

2012年诺贝尔物理奖的一半授予了塞尔日·阿罗什的腔量子电动力学的工作。在基于腔量子电动力学的量子信息网络中,光子来回于光腔间飞行,载有量子信息的光子被光腔捕获后,进行量子计算和信息传递。然而,要捕捉光子及将光子装载在光腔中并不容易,因为在光子进入光腔的过程中,可能被反射或直接穿过光腔。在以往的研究中,光子从自由空间载入光腔的效率约不超过百分之二十。

杜教授及其团队揭示了光子在光腔里波粒二相的奇特量子行为。他们的光腔由两面反射镜组成,其中一面镜子的反射率接近百分百,另一面的反射率较低,用来接受光子。研究发现,相对于一个特定的光学腔,光子有一个优化的波形;处于该优化波形的光子可以被光腔百分之百地接纳,而不会从入口处反射回去或逃离。杜教授及其团队通过改变光子形状和利用其波动量子干涉效应达到目的。

杜教授解释,他们采用一个「传告」的方案,利用镭射激发一团铷的冷原子产生纠缠的光子对,通过对其中一个光子的测量,剩下的光子就处于一个被「传告」的条件单光子态,这光子的波形,既可通过控制激发镭射的参数来调控,也可被「传告」后用外加的调制器改变。杜教授及其团队首次运用该技术,实现了破纪录的百分之八十七光腔装载效率,为将来的量子信息发展奠定基础。

杜胜望教授于2008年加入科大,并于2011年获科大理学院颁发杰出研究奖。杜教授毕业于南京大学,并在北京大学取得物理学硕士学位,亦于美国科罗拉多大学波尔德分校取得电机工程硕士与物理学博士学位。他加入科大前,曾于美国史丹福大学担任博士后研究学者。

传媒查询: