新闻及香港科大故事

2024

新闻

科大科研实力受肯定 成立三个赛马会创科实验室

科大校长叶玉如教授(右六)、香港赛马会慈善事务部主管(丰盛耆年及长者服务)王兼扬先生(左五)、科大首席副校长郭毅可教授(左四)及其他科大高层管理人员与三位科大“杰出创科学人”教授:周晓方教授、解亭教授及苏慧教授(左三至五)一同为三个赛马会创科实验室揭幕。

香港科技大学(科大)获香港赛马会慈善信托基金慷慨捐助港币三千万元,成立三个赛马会创科实验室,将分别由三位科大“杰出创科学人”教授领导,推展数据科学、再生生物学及气候变化领域的研究。

科大今天举行实验室开幕典礼以感谢马会慈善信托基金的支持。出席典礼的主礼嘉宾包括科大校长叶玉如教授、科大首席副校长郭毅可教授和香港赛马会慈善事务部主管(丰盛耆年及长者服务)王兼扬先生。

2023

新闻

研究揭示DNA解旋机制 为癌症治疗带来新曙光

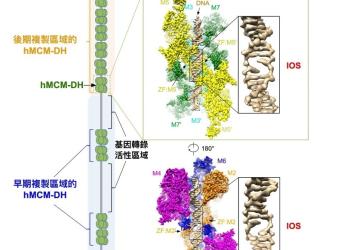

香港科技大学(科大)联同香港大学(港大)与法国居礼研究所共同发现了人体MCM2至MCM7蛋白复合体(Minichromosome Maintenance 2-7,微小染色体维持蛋白2-7)调控DNA 复制起始(Replication Initiation)的新机制。 此发现可被应用于研发新型、高效及更具针对性的抗癌药物。这项研究成果现已刊登在国际顶尖科学期刊《细胞》杂誌上(按此浏览期刊文章)。

我们的生命由单个受精卵细胞形成时开始。在母体子宫内,受精卵通过细胞分裂而发育成多细胞个体。在每次分裂中,编码遗传信息的基因组DNA都会被准确复制。每个细胞携带的DNA总长度约为两米,其通过摺叠、整合成为23对染色体。在人的一生中(约70年),人体将合成接近一光年长度的DNA(10^16米)。在复制的过程中,首先须利用解旋酶将双链DNA分解成两条单链DNA,其后DNA聚合酶以此为模板,合成两条新的互补配对的双螺旋DNA。若调控过程中出现一丝紊乱,都可能导致严重后果,例如肿瘤或遗传疾病等。

「破解DNA复制的机制是认识生命奥秘的关键。」领导这项研究的港大生物科学学院助理教授翟元樑博士说。「而解析复制机器蛋白质结构是了解其分子功能最核心的步骤,因为只有亲眼看到,才能相信。」

2021

新闻

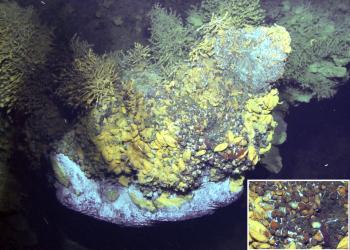

科大破解人类口腔微生物合成次生代谢小分子促进牙菌斑形成的奥秘

由香港科技大学(科大)海洋科学系及生命科学部讲座教授钱培元带领的一支跨学科研究团队,揭示了人类口腔变形链球菌(Streptococcus mutans)释放出的新型微生物小分子与龋齿的发展有关,为人类口腔微生物群对健康的影响提供了新的科学证据,推动了未来预防龋齿的研究。现该研究成果已发表在权威前沿科学杂志Nature Chemical Biology, 并获Nature以亮点研究进行报道 。

生物膜(biofilm)是由细菌胞外大分子包裹的细菌群体组成;地球上每一个湿润的表面都被生物膜所覆盖。美国国家卫生研究院(National Institutes of Health)早期研究表明,超过80%的人类细菌感染是由生物膜引起的。 变形链球菌是生存在人类口腔的主要天然菌,因其具有形成生物膜和产生有机酸的能力,其长期以来一直被认为是龋齿的主要病原。

龋齿是困扰人类的最常见的慢性细菌感染疾病之一,且治疗费用昂贵。全球每年用于治疗龋齿的经济支出高达数十亿美元 。龋齿的发展是一个复杂的过程,主要依赖于牙齿表面微生物生物膜(又稱牙菌斑)的形成。尽管变形链球菌中关于生物膜形成和发展的大分子已被广泛研究,但小分子次生代谢产物在这种细菌生物膜形成中的作用仍未被深入探究。

钱教授的研究团队致力于运用基因组学、转录组学和化学生物学的方法,研究生物膜的信号分子如何调控微生物及动物間的相互作用。最近,该团队将生物膜研究拓展到公共卫生领域。

2019

新闻

让 STEM教育走出桎梏的生物学

数理科技(STEM)是近年香港教育界的流行语,不少学校增拨资源添置科技配件,但在生命科学部的周敬流教授眼中,却有偏离本质之虞。香港以填鸭式教育闻名,学生缺少通过整合不同学科知识解决问题的训练,然而,这种能力却是STEM教育的要素之一。主次失焦,不仅会令科学教育走进死胡同,也难以培育香港需要的发明家或科学家。

周教授说:「STEM 的真谛,在于让学生学习探索事情的方法、态度、原则和应用规则。可惜在香港不少高中和大学,学生学习的只是信息,忽视了背后的逻辑和分析。」

要从课本或互联网取得信息,可说轻而易举,但周教授建议同学专注于探索事情的态度和方法。「举例说,认识大自然并没有固定的方法。教育制度应让学生有多些机会走出课室,观察他们感兴趣的事物,而不是只训练他们应付一式一样的公开考试。」

周教授说自己少时极为好奇,因此选择在大学修读生物学;而负笈美国德州贝勒医学院攻读细胞生物学博士学位,则与家族里多人患癌有关。加入科大前,他是美国纽约爱因斯坦医学院的分子遗传学Belfer院士。

周教授钻研身体形态的分子遗传学、神经发展,以及合成和演化生物学。不论在大学校园或日常生活的各个层面,他都在努力培育新一代以科学解决问题,迎接二十一世纪的种种挑战。

身为在香港致力提倡STEM教育的先驱,他着重训练学生培养分析和解读数据 、进而自行归结原则的能力。训练越早,效果越佳。为了达致两大目标,他将国际生物奥林匹克(IBO)高中生国际比赛引入香港,一则希望为公众学习生物学提供广阔平台,但更重要的是 — 藉此改变本地学校对这门科学的看法和授课方法。

IBO香港区赛事于2018年首办。在前一年,筹委会特别举办香港联校生物奥林匹克比赛作为热身。周教授说:「学生从中找到很多乐趣,非常兴奋。这种学习生物学的模式,是他们从没想过的!」

传统教育制度下,生物学不外乎背诵和关键词,做好这两点,就可以拿取高分。事实证明,IBO香港区赛事改变了一贯的游戏规则,因为它开拓了学生的视野,让他们体验不同的学习方法。

新闻

李嘉诚基金会捐资5亿港元予香港科技大学 创香港首个「合成生物学研究院」

香港科技大学(科大)今宣佈,获李嘉诚基金会捐资5亿港元,创立香港首个聚焦「合成生物科技」的高水平研究平台,将命名为「李嘉诚合成生物学研究院」(研究院)。新学术及科研大楼提供最前沿的设备,云集世界级学者,致力推动香港成为全球合成生物科技先驱。合成生物学是未来经济发展核心,利用基因学和相关领域的大规模数据,探索生物学和非生物学科之间相互交流的新途径,结合物理学,计算机科学,数学,化学和工程学计算和设计、编写或修改微生物基因组建,令其能够像机器般自如操作,以应对和解决生命科学中的複杂问题和挑战。

为什麽我们需要合成生物学?

到2025年,联合国预测全球人口将从目前的77亿增加至81亿。大约在2050年,这个数字预计将达到97亿。从增长的角度来看,这相当于把印度和中国的整个人口加入地球。在人口急增和资源有限的前提下,考虑到可能由此产生的环境后果,人类需要採用新的方法存活和可持续材料。合成生物学这跨科学领域是未来经济的核心动力,合成生物科技将在很多日常生活领域出现,如医学、塑料、材料、粮食、日用品等等;香港科技教育及科研必须加入这方面的竞争前列。

李嘉诚合成生物学研究院如何运作?

李嘉诚合成生物学研究院是一个强调原创及基础应用并重的特色平台。在这个目标下,研究院首先发展科研设施和科技力量,以整合基因工程,人工智能及相关技术与分析方法,通过专业的自动化运作机制,发展从生物分子到细胞以至实际产品的开拓创新,推动公共健康、环境永续以促进社会进步和共享。研究院的愿景聚焦为香港打造成为全球合成生物学领域的重镇,同时也将通过提供相关政策、教育和创业的方式,转化研究成果,创造新型产业机遇,培育新一代科研创新型人才,为香港公民提供更丰富的创业和参与机会。

为何在香港科技大学?

2018

新闻

香港科技大学研究团队揭示 DNA复制的全新机制

细胞透过复制载有其身份特征的基因组,进行自我增殖。一个受精卵细胞,需要经过万万亿(1016)次的复制后,才能发育成一个成年人。在这项艰巨任务中,究竟执行复制的分子机器是长成什么模样,而且是如何运作的呢?最近,香港科技大学(科大)的研究团队,就首次测定具原子解像度的DNA复制机器三维结构。

早于半世纪前,根据DNA双螺旋的晶体结构,DNA复制的概念已经被提出。当时科学界认为,距离了解DNA双螺旋如何分开并启动复制机器的原理已为时不远。然而,因为DNA复制机器的巨大尺寸、多个部件(由三个引擎组成)及其动态多构像,这看似简单的学术问题,却还是个复杂的未解之谜。

时至今日,随着冷冻电子显微镜技术的突飞猛进,由科大赛马会高等研究院资深访问成员(退休科大生命科学部访问教授)戴碧瓘教授及前科大研究助理教授、现任香港大学助理教授翟元梁所带领的研究团队,与北京大学(北大) 生命科学学院高宁教授合作,成功解析真核生物的DNA复制起始位点识别复合物(origin recognition complex, ORC)的高解像三维结构(3Å),并揭示该复制机器运作的分子机制。该结构清晰地解释了ORC是如何在浩瀚DNA碱基(A,T,G,C)的「大海」中寻找正确合适的位点,从而启动DNA复制。

如有过多的复制起始位点,会加快基因组的复制速度并缩短细胞分裂周期,这也是癌症细胞的一大特征。然而,太少的起始位点启动复制,也会产生另一个问题,就是迟缓的细胞生长,尤其在胚胎发育的关键阶段,或会导致发育畸形。DNA复制机器三维结构的高解像度测定,可以提供更好的靶点,以方便抗癌药物的设计和筛选;更为重要的是,此分子结构讯息揭示复制机器的工作机制,并有助理解ORC功能缺失相关遗传疾病的根本成因。