新闻及香港科大故事

2022

新闻

科大研发人工智能导线辨识技术保障病人安全

香港科技大学研究人员研发了一种能够辨识导线的人工智能技术,协助医护人员在进行置入「中央静脉导管」(Central Venous Catheter, CVC)手术后点算导线,减低导线意外遗留在病人体内的机会。

技术由科大计算器科学及工程学系陈双幸教授领导的研究团队开发,自去年十一月起已在将军澳医院进行临床应用。在十九宗应用个案中,均能准确及迅速地识别从病人体内取出经使用的导线,证明有效加强保障病人安全。

导线(Guidewire)是常见于医疗程序的细线。医护人员一般会利用塞尔丁格拉技术(Seldinger Technique),透过导线协助引导导管(catheter)置入人体静脉,以便导入液体、输注药物或监察血液流动状况。现时,医护人员需在正式完成医疗程序前,人手点算及核实所有曾置入人体的导线是否已被移除。

为了提升病人及手术安全,陈教授团队利用计算机视觉(Computer vision)技术,研发出崭新的「人工智能检查工具」,以核实医护人员点算导线的结果。医护人员确认系统所显示的导线数目,并经人手点算后,会利用智能手机或平板计算机,拍摄包含导线在内的所有医疗仪器的照片,人工智能系统便可以透过图像识别及数据增强(Data augmentation)技术,准确快捷地把幼细的导线从众多医疗仪器及用具中区分出来和进行点算,并实时核实医护人员的人手点算结果。

陈教授说﹕「有别于人类,人工智能系统不会疲劳或分神,即使长时间复核医护人员的人手点算结果,均可维持最高的准确性及效率。我们很高兴可以把计算机视觉方面的研究成果转化为临床应用,减少人为错误的机会。展望未来,我们期望可以把有关技术扩大至导线以外的其他医疗用品,减低它们遗留于病人体内的风险。」

新闻

向弱势群体倾斜的疫苗分配策略最能令社会受益

一项基于智能数据模型的新研究揭示,增加对弱势社群的疫苗接种投入,是实现为社会最大健康利益的有效途径。

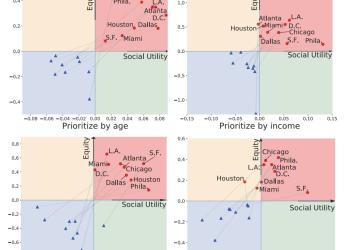

要想同时提升有限疫苗资源的社会效用和公平性,政府应将更多的疫苗优先分配给最弱势的社群——即使这类人士对疫苗表现出更强烈的犹豫。由香港科技大学(科大)和科大(广州)的许彬教授、芝加哥大学的James EVANS教授和清华大学的李勇教授共同领导的国际研究团队,设计了能准确预测美国都会区新型冠状病毒案例曲线的传染病模型,并基于该模型揭示了在复杂的流行病环境中平衡多种伦理价值的关键。

传统流行病模型往往对人群混合模式做出了很强的假设,认为一个地理区域内的所有人均匀混合,从而有相同的机率感染病毒并传给他人。这与新型冠状病毒疫情中的情形显然不相符。有见及此,研究团队设计了一个会考虑出行行为和人口属性差异的流行病模型,以捕捉不同小区面临不同疫情风险的程度。出行数据和人口结构在小区层面的整合,使团队能够更真实地描述不同人群的混合方式。例如,在新型冠状病毒疫情中,低收入家庭的情况会更糟,因为他们为了生计必须维持原来的小区流动水平,这使他们面临更大的风险。因此,与许多可以在家工作的白领相比,他们有更大的机率感染和传播病毒,这也使他们成为接种疫苗、阻断疫情传播的关键群体。

研究得到两个关键结果:首先,它强调在设计疫苗分配政策时,应将出行行为和人口属性同时纳入考虑。大多数现有的疫苗接种计划仅基于年龄或年龄与职业的组合来设计;美国部分地区采用一个社会脆弱性指数来指导疫苗的分配先后次序。尽管如此,它仍无法捕获出行行为导致的传播和暴露于新型冠状病毒的不同可能性。相比之下,该研究提出的模型显著提高了疫苗分配策略的针对性,透过分配疫苗给最弱势的群体,有限的疫苗资源便能被充分利用,实现社会的最大福祉。研究团队还指出,他们的智能模型仅使用粗粒度的聚合出行数据,从而消除了个人私隐泄露的担忧。事实上,许多优秀的聚合数据源可被用于构建流行病模型,而不必担心私隐或其他问题。

新闻

科大研发纳米多孔锌电极 即弃碱性锌电池也可充电

香港科技大学(科大)的研究团队成功研制了一款新的电极设计,令日常生活中常见的非充电碱性锌电池变成可充电,有助推动更广泛使用充电池。

在智慧城市与全球数码化的时代,电池的重要性与日俱增。 然而,市面上大部分电池都是「一次电池」,不能充电。 用完即弃的一次电池不但加重堆填区的负担,更对环境构成严重威胁。

与其他种类的一次电池相比,碱性锌电池生产成本低、安全,而且能量密度高,常用于手电筒和遥控器等家居用品。 由于优点众多,全球各地的研究人员一直努力探索令碱性锌电池变为可充电的可能性,但相关的研究尚未令电池达至理想的效果。

要把碱性锌电池变成可充电并非易事,原因是锌金属的电化学反应难以逆转。 当电池放电时,锌电极内的锌颗粒被一层厚而不均匀的绝缘锌氧化物包围,因而失去了金属表面和传导电子的特性──两项 令电极能再次充电的必要因素。