新闻及香港科大故事

2020

新闻

香港科大研究人员研发出世界上第一种传声玻璃材料

玻璃是一种隔音材料,但香港科技大学(科大)的研究人员近日却发现新方法,令玻璃也可以传声。有关发现不但為研发可於水底使用的手机及其他电子產品带来新机遇,亦為不同需求的建筑设计提供更大弹性。由科大物理学系温维佳教授领导的研究团队利用共振原理,发现在两片玻璃之间有规律的挖出一个个空腔(见左图),会改变声波的振动模式,让声音得以穿越。透过调整空腔的大小和形状,便可以传送不同的音频,这个概念类似透过调整笛子孔洞的位置,以发出不同强度的音调。该研究由科大、重庆大学以及深圳环波科技的研究人员共同完成,成果刚於应用物理学顶级期刊《应用物理学快报》中发表。温维佳教授表示:「新发现颠覆了玻璃在声学中的用途,為新应用提供理论基础。以智能手机或其他电子设备為例,如果生產商无须再在其玻璃显示屏上预留孔洞传递声音,它们便可设计出防水效能更持久的產品。此外,室内某些需同时兼顾透光与传声要求的环境,如银行柜檯或监狱接待室,也可能认為这项新技术非常有用。」作為先进功能材料领域的专家,温教授的研究范畴涵盖微球和纳米粒子的设计和製造、软物质物理学、智能材料、超材料、电子材料和微流体等。当中很多技术已成功进行技术转移。以温教授2009年发现的一种热敏纳米凝胶膜為例,近年便被应用作生產一种智能玻璃。该自动调光玻璃可随著环境的温度和阳光的强弱而自行调节透明度,有效阻隔高达70%的太阳热力,令室内温度降低约5至8度,减少空调所需的能源消耗。

新闻

科大安装全港最大型太阳能发电系统

香港科技大学(科大)一直致力成为可持续发展先驱,今日宣布将于校内逾50个地点建设一个达8,000块太阳能板的可再生能源项目,完工后将为本港最大规模的同类型发电系统。

科大会于校园内超过50个地点安装8,000块太阳能板

这个系统将于未来25年间,每年产生300万度(千瓦时)电,相当于香港900户三人家庭一年的用电量1 ,并减少约150万公斤碳排放。透过参与中电的可再生能源上网电价计划 (FiT)2,项目从今起至计划于2033年终结为止,将带来高达1亿6000万港元的上网电价收入; 扣除安装太阳能电板的成本,科大每年平均收入为400万,收益将投放至大学其他节能减排的措施上。此外,科大亦会划出部分太阳能板作实验用途,让科大成员测试与太阳能板相关的意念及研究项目。发电系统第一阶段工程,已于本年七月展开并将持续至2021年。

新闻

科大推出香港首个电子证书认证平台

香港科技大学(科大)近日推出科大「区块链证书」平台,为毕业证书、学业成绩单等认证提供了一个方便、安全可信的系统,有助打击伪造证书,并籍此推广无纸化与可持续发展校园。现时,毕业生每需要一份纸本毕业证书,均需向大学提出要求并付款,既不环保又费时,为毕业生与雇主双方带来麻烦。作为香港首间大学推出以区块链技术为基础的学位认证系统,科大希望带领潮流,逐步取代传统的打印本证书,并期望此认证平台能有助遏止伪造学历等非法活动。 科大毕业生将于本月底开始收到校方经电邮发送、获加密签署及具防篡改功能的电子毕业证书。大学亦会于本年11月向毕业生提供电子学业成绩单﹔有需要提前取得电子成绩单的学生也可自9月份起向校方提出个别申请。

新闻

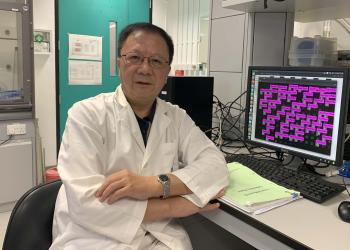

科大研发出世界首只具有三维视网膜的球状人造眼

一支由香港科技大学(科大)科学家领导的国际团队,近日研发出全球首款3D人造眼,其功能不单比现时的义眼优胜,于某些情况下甚至能够超越人眼,为视障患者、失明人士以至人型机械人获取视力带来新希望。

目前的义眼技术数据源:采自美国加利福尼亚州希尔马Second Sight Medical Products, Inc.

多年来,科学家尝试复制与人眼结构及清晰度相符的生物眼,惟目前义眼技术仍主要停留在附有外置电线的眼镜模式,而所应用的是2D平面感光器,影像像素亦低。然而,由科大研发的「电化学仿生眼」,不仅首次复制了人眼的结构,更可能于不久的将来,提供比人眼更清晰的视力,以及包括红外线夜视等其他功能。

新闻

香港首个金融科技业人力资源研究归纳13项人才关键能力

香港科技大学商学院(科大商学院)公布一项名为《金融科技业界专才发展、能力与人力资源》的研究结果。鉴于香港对金融科技专才的需求日益殷切,这项深入的研究就业界现况和人才发展总结出十项观察和提出十项建议,以及罗列出十三项业界最重视的能力。该研究是香港首次同类项目,获包括银行、保险公司、监管机构和虚拟银行等超过八十间金融科技机构支持和参与,以加深了解香港的金融科技专才供应。研究结果已归纳成报告,详细列出主要观察所得和提出多项建议,内容包括有关培训与教育、专业资格、规管框架与政策等。研究目标对象为香港金融科技界的专业人士,分三个阶段于2019年8月至2020年3月间进行,包括 (1) 访问行政人员、(2) 业界问卷调查,以及(3) 验证环节。研究亦罗列出十三项业界认为最关键的核心能力,有助本地金融科技人才成功发展。 与人才相关能力与商业与客户相关能力与工作方式相关能力- 创业精神- 学习敏锐度- 应对不确定情况- 创新导向- 文化创建

新闻

科大成为安永Advanced Technology Tax Lab亚太区首间合作学府

[香港,2020年5月27日] 香港科技大学(科大)宣布与安永的Advanced Technology Tax Lab建立伙伴合作关系,汇聚数据、机器学习、商学专家及国际专业服务精英,携手研究透过先进科技应用解决复杂税务问题。 根据双方签订的合作协议,科大与安永将成立协作平台,就不同的实际税务需要,共同探索和研究新兴科技应用及发展相关技术,并推动包括税务科技案例研究项目、科大学者与安永合伙人演讲、学生实习,以及毕业生就业计划等不同机会。负责这次合作项目的科大团队包括科大商学院院长谭嘉因教授、会计学系黄昊教授,以及工学院计算器科学及工程学系郭天佑教授 。这支科大专家组合彰显跨学科和科技在新数码经济下的重要性。谭教授表示:「我们很荣幸成为安永Advanced Technology Tax Lab亚太区首间合作学府。我们研究人员和学生可在这次合作中与商界建立更紧密的联系,有更多机会参与应对业界面对的实际挑战。」

2019

新闻

香港科技大学伙拍微软 推出香港首个AI相关工商管理硕士选修科

微软香港今日宣布与香港科技大学工商管理学院(科大商学院)合作推出香港首个设有AI(人工智能)选修科的工商管理硕士课程(MBA)。课程可协助企业管理层和机构培养重要技能、知识及文化,为第四次工业革命来临做好准备。该课程内容为微软全球人工智能商学院(AI Business School)旗下的项目之一,由微软与欧洲工商管理学院(INSEAD)合作编写,为学生提供以AI革新商业模式的新思维。为科大商学院MBA学生提供的AI课程将于2020年初正式在香港推出。本地企业和机构的管理人员亦将有机会透过科大的行政人员公开课程修读相关课程,为迈向AI时代作好准备。历代的工业革命成功推动社会和企业就工业技术的发展需要,改变原有生活和工作模式。同样地,要在AI及数据主导的数码时代取得成功,企业必须拥有一套相应的专业技能。微软与国际数据信息( IDC )近期进行的一项研究《 迎接未来商业:利用AI 评估亚太增长潜力》 指出,尽管87%的企业表示在未来会优先协助员工学习新技能和重新培训他们,但仍有 73%的企业尚未开始推行相应的培训计划。除此以外,报告亦指企业管理层亦必须抱有持续进修学习的态度,以确保能在瞬息万变的AI时代下克服各种挑战。微软香港及澳门区总经理陈珊珊女士表示:「AI是第四次工业革命时代中决定性的科技和发展要素。随着各种机器和系统日益进化,智能协作效能亦不断提升,这改写了人类与机器之间的关系,同时亦意味着文化将迎来转变。在数码时代下,AI的应用将成为本地企业取得成功的重要根基。我们很高兴能与全球顶尖学府之一的香港科技大学合作,帮助香港企业管理层装备技能,成就他们在AI 时代取得成功。」科大商学院院长谭嘉因教授亦表示:「我们正在见证AI如何为企业员工和工作环境带来彻底改变。同时,我们亦留意到越来越多MBA同学对AI如何优化商业决策、过程及生产力感兴趣。透过与全球AI 技术领航者微软合作,相信定能协助同学充分掌握及释放AI的潜力。」

新闻

科大研究团队研发全球首个全光学多层神经网络 有助研发新一代人工智能硬件

香港科技大学(科大)的科研人员成功研发全球首个可用作深度机器学习(machine learning)的全光学神经网络,不但能让人工智能在处理较复杂的问题上﹕例如辨识事物之间的关系或风险评估等范畴,进一步追近人类,更可在能耗大幅度降低的情况下,以光速进行运算。一直以来,光学网络操作仅限于线性*运算,但只靠线性运算并不能让神经网络模拟人类大脑运作而达至「深度学习」(Deep Learning)。人工智能要掌握深度学习,需具有「非线性启动函数」(non-linear activation functions) 的多层神经网络。然而,在现存的光电混合神经网络中,模拟人类大脑响应方式的「非线性启动函数」乃透过电来实现,这限制了光学网络的指令周期及能力。现在,由科大物理学系教授杜胜望及助理教授刘军伟所带领的研究团队,实现了首个全光学多层神经网络,为构建大规模的光学神经网络推进一步。为突破限制,研究团队利用冷原子介质内只需极低激光功率便能运作的「电磁波引发透明效应」(electromagnetically induced transparency, EIT),来实现非线性启用函式,并制作了一个双层全光学的神经网络。为测试成效,团队利用这个网络,对凝聚态物理学易辛模型(Ising model)中的有序相和无序相进行分类,发现与高性能电脑神经网络运算的结果一样准确。杜教授表示﹕「虽然我们现在的成果只是一个概念验证(proof-of-principle)的测试,但它表明新一代的光学人工智能—即在低能耗的情况下进行快速运算,是有可能的。」刘教授补充谓:「未来,我们希望扩大此技术的规模,构建一个更大型、更复杂的全光学神经网络,以作图像识别等实际应用。」研究结果近日刊登于权威期刊《Optica》,并获美国光学学会撰写新闻稿介绍。