新闻及香港科大故事

2024

新闻

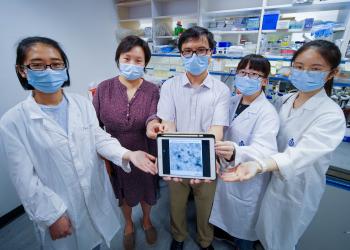

科大研究揭示短距离囊泡运输机制

香港科技大学(科大)的研究团队揭示囊泡在细胞内局部区域进行短距离运输的机制,为这个生物学家尚未充分认识的领域提供了新方向。

囊泡是一个小的细胞容器,可以执行多种生物功能,包括转运蛋白质、脂质、以及生物体生存所需的其他物质,并回收废料。 除了使用马达蛋白进行长距离运输外,细胞还有在特定区域进行短距离囊泡运输的需求。 然而,这种短距运输的确切机制仍待科学家进行研究。

为了应对这项挑战,一支由科大生命科学部博士研究生裘骅先生及研究资助局博士后研究员吴先登博士所带领的研究团队,在科大前生命科学部讲座教授张明杰和科大生命科学部教授邬振国的指导 下,聚焦于突触囊泡(SVs)的研究,成功揭开了短距离运输的神秘面纱。 他们发现,这些与囊泡相关的特定蛋白质的相分离,能够使囊泡在细胞的不同区域之间以可控的方式移动。

具体而言,一种名为Piccolo的巨型条状蛋白质,可以响应钙讯号,从储备池(reserve pool)提取突触囊泡,并将它们运送到活跃区域(Active zone)。

他们还发现,另一种名为TFG的蛋白质也透过使用类似的相分离过程,协助囊泡从内质网(ER)运送到内质网-高尔基体中间体。

有见及此,研究结果表明,相分离或是细胞调控囊泡以特定方向短距离运输的通用方式。

在细胞中,囊泡需要沿着特定方向移动以满足各种生理需求,细胞不同区域之间的长距离运输主要依赖细胞骨架和马达蛋白,而囊泡也需要在细胞中一些比较局部的区域内进行 短距离运输。 例如,在高尔基体中,囊泡需要在间隔几百纳米的腔室间快速移动,以进行蛋白质的加工与分选。 同样,在神经细胞末梢,突触囊泡则需要在数百纳米范围内从储备区转运到释放位点,以控制神经递质精确释放。

与长距离囊泡运输相比,现时人类除了知道这个过程不涉及马达蛋白外,对细胞如何实现局部的囊泡定向运输机制所知甚少。 因此,此项研究引证了细胞内帮助囊泡在特定方向上进行局部短距离运输的过程,成果至关重要。

吴博士表示:「我们的研究证明,在无需马达蛋白的参与下,囊泡的短距离定向运输可以透过相分离来实现,能在广泛的细胞生物学领域场景中应用。因此,如何将新的 囊泡运输机制拓展至其他已知的细胞过程中,将会成为重要的未来研究方向。」

2021

新闻

科大及理大研究人员开发体外囊泡重组实验 为研究蛋白分泌转运途径的分子机制提供新见解

香港科技大学(科大)及香港理工大学(理大)研究人员开发了体外囊泡重组实验,并通过结合该实验途径及定量质谱分析,发现了囊泡中受特定因子调控被装入囊泡的特定货物蛋白,和介导囊泡运输的新的调控蛋白。该研究成果及实验途径,为进一步揭示分泌途径相关的分子机制提供了重要的新工具。

真核细胞的分泌转运途径是一个非常重要的过程。人体内的很多生长因子,荷尔蒙以及其他重要的因子都是通过分泌转运途径从细胞中分泌出来,从而履行它们的生理功能。另外很多新合成的蛋白必须通过分泌转运途径以被运输到特定的亚细胞目标位点才能行使其功能。在分泌转运途径中承载货物蛋白的运输工具是运输囊泡。就像日常生活中的物流及运输服务,货物蛋白是否能够被运输到正确的靶向位点,关键在于这些货物蛋白是否被准确分选到特定的运输囊泡中。若货物蛋白分选功能缺失,会导致细胞极性建立、免疫功能以及其他生理功能缺陷。

在分泌途径中,调控蛋白质分选的关键参与者包括Arf家族蛋白和货物适配蛋白(cargo adaptor)。 Arf家族蛋白有20多个成员并且分别定位在特定的亚细胞位点。它们在结合GDP的不活跃状态和结合GTP的活跃状态之间循环。结合GTP的Arf 蛋白将胞质中各种货物适配蛋白招募到细胞膜或特定细胞器的膜上,一旦被招募到膜上,这些货物适配蛋白就会识别货物蛋白上的分选信号序列,将货物蛋白包装进入囊泡,实现蛋白质的分选。

尽管我们了解了货物分选的基本步骤原理,但受特定Arf家族成员或特定的货物适配蛋白调控的货物蛋白谱在很大程度上仍未得到充分研究。另外,我们也需要系统的实验途径以发掘及鉴定被特定的Arf蛋白招募到膜上的胞质蛋白。

在本项研究中,科大生命科学部副教授郭玉松的团队利用体外囊泡重组实验重构了将货物蛋白包装进囊泡的过程,并且通过生化的方法分离了富集货物蛋白的囊泡。他们与理大姚钟平教授的研究团队合作,通过定量质谱分析分离的囊泡的蛋白质组学。该研究进一步系统地发现了依赖于GTP和囊泡膜结合的胞质蛋白,其中的一个重要胞质蛋白FAM84B与货物适配蛋白相互作用,并调节跨膜货物蛋白的运输。此外,该研究通过体外囊泡重组实验发现了依赖于GTP水解包装进囊泡的多个新型货物蛋白。

2020

新闻

科大研究团队破解重要的分子机制 为癌症药物开拓新方向

香港科技大学(科大)的研究人员揭示了平面细胞极性(Planar cell polarity,下称PCP)中,控制核心蛋白传送的分子机制。平面细胞极性是人体内调节细胞生长及活动的一个重要过程;有关研究将对开发癌症新药物提供有用线索。

承载Frizzled-6的运输工具

PCP是一个对人体组织发展及器官运作起着关键作用的生物过程。PCP机制出错,会导致人体出现神经系统失调、骨骼发育异常或先天性心脏病等。更坏的情况是,癌细胞可夺取并利用PCP这个机制,促使其生长及扩散。

为替癌症治疗提供一个新方向,由科大理学院生命科学部助理教授郭玉松领导的团队,近日揭示一种名为卷曲受体6(Frizzled-6)的PCP核心蛋白,从细胞中被传送至细胞表面以调控PCP的路径。了解到这个运送路径,科学家便可研究堵截卷曲受体6的运送方法,从而关闭被癌细胞干预的PCP机制,以抑制癌细胞的扩散。

了解其他相关的研究﹕

香港科技大学研究人员发现基因突变机制 为致命脑癌患者带来新治疗线索

2019

新闻

科大研究团队揭示新病毒特征 或有助对抗全球暖化和研制抗病毒药物

全球暖化以及温室气体排放让海洋中的含氧量在过去数十年间持续下降1 ,污染并破坏我们的生态系统。为了遏止这个趋势,香港科技大学(科大)的研究团队发现一种机制,有望提升一种环保水生细菌清除二氧化碳的能力,为海洋生产更多氧气。

俨如陆地上的树木,蓝绿藻(又名蓝细菌)于海洋进行光合作用,为海洋生物提供氧氧,地球逾20%的二氧化碳都是经由它们所吸取。可是,全球每天有近半的蓝绿藻,因被捕食或受病毒感染而死亡,当中单是一种名为噬藻体的病毒,每日便杀死达全球总量五分之一的蓝绿藻。

科大海洋科学系副教授曾庆璐领导的研究团队历时五年,最近终于揭示噬藻体杀死这环保细菌,亦即其宿主(host)的规律,所倚赖的是宿主进行光合作用时所产生的能量。团队利用实验室培植的噬藻体进行研究,发现牠们于黑暗环境中,并不能完全发挥感染宿主的功能,但蓝绿藻却偏偏在晚上被牠们杀死。原来在日照时份,蓝绿藻透过光合作用所生产的能量,会成为噬藻体用作感染其宿主的燃料-令噬藻体在日间完成所有足以破坏蓝绿藻细胞结构的感染过程,使其终在晚上分崩离析。很多生物,包括日出而作、日入而息的人类,都具有昼夜节律,但今次研究首次发现,原来病毒亦具有昼夜节律。

曾教授表示:「透过了解日夜循环如何控制噬菌藻的感染过程,不但能帮助降低蓝绿藻被感染的风险,由此增加其吸收二氧化碳的能力,减轻全球暖化;亦有助日后研究对抗病毒的药物。很多人类疾病都是由病毒引致,现在我们知道病毒感染会受生理节律和昼夜循环影响,这可能为研发相关药物对抗人类病毒提供新见解。」

是次研究成果已于科学期刊《美国国家科学院院刊》中发表。

1根据一份于2017年刊登在《自然》的科学研究文章,海洋在过去50年已减少逾2%氧气,此步伐将在接下来的80年加快至最多7%,对渔业和沿海经济造成潜在損害。

2017

新闻

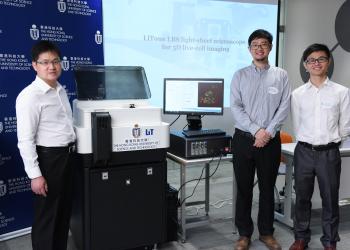

香港科技大学研发新型显微镜 可拍摄活细胞立体影像 开辟细胞生物学研究新时代

香港科技大学(科大)一支科研团队研发出新一代显微镜,不但能为活细胞拍出立体影像,并且所拍摄的画面质素亦更高,大大扩阔了细胞生物学可研究的范围及提升准确性。

虽然现存的共聚焦显微镜也可拍摄出立体生物细胞图像,但是由于其照射在细胞样本上的激光,较盛夏的阳光还要强100万倍,其强烈的曝光量往往破坏细胞的活力,并将之杀死,细胞生物学研究因而一直受到限制。

由科大杜胜望教授及雷明德教授团队所研发的新型线性贝塞尔光片(LBS)显微镜,其光毒性则仅有目前共聚焦显微镜的千分之一,从而大大延长了被观测细胞的寿命,让科学家得以进行更仔细的观察。光毒性是一种由光引起的敏感性,可导致分子变化。另外,新显影技术的速度亦较共聚焦显微镜快1,000倍,拍摄出来的画面因而更为清晰连贯,有助研究人员更准确及有效率地研究蛋白质于细胞中运行的轨迹,了解细胞变异的情况。杜教授是科大物理学系和化学及生物工程学系教授,亦是超分辨率影像中心副主任。雷教授则是科大物理学系荣休教授。

杜教授表示:「新型线性贝塞尔光片(LBS)显微镜是一项高精密的科学与工程技术,我们将此技术之操作简化,让研究人员不必经过特别培训,便懂得如何使用。我们的技术突破限制,让科学家得以接触细胞底蕴,我期望透过提升研究人员对细胞的理解,能有助他们解开某些疾病的成因与演变。」

为将技术产品化,杜教授、雷教授以及他们的博士生赵腾和赵陆伟共同创立了光原创新科技有限公司。该公司于本年度科大百万元创业大赛中,赢得创新奖及广发证券奖。

有关香港科技大学

香港科技大学(www.ust.hk)是国际知名的研究型大学,其科学、工程、商业管理及人文社会科学领域,均臻达世界一流水平。科大校园国际化,提供全人教育及跨学科研究,培育具国际视野、创业精神及创新思维的优秀人才。科大的研究于香港的大学教育资助委员会「2014研究评审工作」获得最多「世界领先」评级,亦于最新的《QS》年轻大学排名位列全球第2,而科大的毕业生在2016年度的全球大学就业能力调查排名第13位,位列大中华院校之首。

2016

新闻

诺贝尔生理学或医学奖得主兰迪·谢克曼博士 于「科大25周年杰出人士讲座系列」讲解大粒子分泌及微RNA

香港科技大学(科大)于5月27日举办「科大25周年杰出人士讲座系列」,由2013年诺贝尔生理学或医学奖得主兰迪·谢克曼博士担任主讲嘉宾。科大师生踊跃参与讲座,反应热烈。

谢克曼博士以「大粒子分泌及微RNA」为题,向听众解释他的最新研究结果。在第一部分的报告中,谢克曼博士讲述了如何将大型蛋白质「胶原蛋白原」装入COPII囊泡内,这是胶原蛋白原分泌的重要一环。谢克曼博士发现笼状蛋白聚合物COPII的一个亚基Sec31的泛素化作用会促进大的COPII结构形成,从而加快胶原蛋白原由内质网的传输。

谢克曼博士说:「透过使用先进的成像和改良的免疫学检测,我们能确定大的COPII结构会依赖E3泛素连接酶的一个亚基klhl12的表达,捕捉胶原蛋白原。」

谢克曼博士亦介绍一种透过外泌体分泌特定微RNA的一个途径。外泌体是细胞衍生的囊泡,在很多过程如制造肿瘤细胞扩散的细胞转移前微环境中扮演重要角色。谢克曼博士讲解了一种生物化学的方法以分离特异的外泌体。通过这种方法,谢克曼博士研究团队揭示了一系列这些分离出来的外泌体所包含的特定的微RNA,其中包括miR-223。谢克曼博士亦解释将miR-223装入外泌体的分子机制。

谢克曼博士是加州大学柏克莱分校分子及细胞生物系教授及霍华德·休斯医学研究所的研究员。在加州大学柏克莱分校,谢克曼博士研发了一个遗传学及生化学方法,研究真核细胞的细胞膜运输。谢克曼博士屡获殊荣,包括盖尔德纳国际奖、拉斯克基础医学研究奖及2013年诺贝尔生理学或医学奖。

谢克曼博士是美国国家科学院、美国国家医学院(前医学研究所)、美国艺术与科学院及美国哲学学会院士,亦是意大利国家科学院及伦敦皇家学会的外籍院士。1999年,他获选为美国细胞生物学学会会长;2002年获委任为Annual Reviews of Cell and Developmental Biology的总编辑;2006至2011年成为美国国家科学院院刊的总编辑;2011年获委任为由霍华德·休斯医学研究所、惠康基金会及马克斯普朗克学会资助的开放式取用期刊eLife的总编辑。

2014

新闻

香港科技大学及美国史拔思科研院科学家 发现蛋白酶变体可作为新蛋白质药物制剂

香港科技大学赛马会高等研究院(高研院)和美国史拔思科研院发展实验室(科大高研院─史拔思科研发展实验室)联合研究小组与aTyr制药公司发现一类蛋白合成酶在人类生命活动中具有重要的新功能。这项研究不仅发现了250个全新及可能影响干细胞以至免疫系统功能的蛋白质,也揭示了生命进化过程中蛋白质演化的重要性,同时也为研发蛋白质药物制剂提供了新的方向。这一重大研究已于2014年7月18日出版的国际权威杂志《科学》发表。

领导联合研究团队的Paul Schimmel教授指出:「这一研究成果中所发现的全新剪接变体蛋白质揭示了以往于生物研究中从未被发现和触及的领域,为科学家进一步探讨生命和进化过程迈进了一大步。」Paul Schimmel教授为加州及佛罗里达州史拔思科研院的Ernest and Jean Hahn教授,并于2008年出任科大高研院访问教授。

与Paul Schimmel教授合著此研究报告的科大高研院资深学人、嘉里理学教授及生命科学部教授张明杰表示:「这一项重要发现不但揭示了一系列新的生物学领域,也为进一步研发蛋白质药物提供新的机遇。」张教授补充:「这次研究成果展示了一个由科大高研院、美国史拔思科研院、及两间来自美国及香港的生物科技公司成功合作的例子,同时也印证了基础研究与生物科技发展之间相辅相成的关联。」

于2013年,可注射蛋白治疗剂占十大药物中的七种,总销售额共590亿美元。其功能主要可补回原本缺少或调整过高的生物活性,因此愈趋代替传统的化学药物。

揭示更高复杂性的生物进化

氨酰tRNA合成酶(AARS)是一类蛋白质翻译过程中的催化酶,而每种氨基酸均需要指定的AARS来催化,因此AARS的种类与氨基酸的数量同样为20种。由于AARS对翻译遗传资讯成为蛋白质尤关重要,他们不但存在于地球上所有生命体中,且一直被视为没有太大变化的蛋白酶。