新闻及香港科大故事

2024

香港科大故事

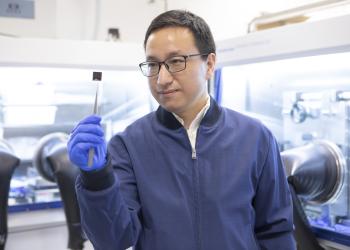

新材料「设计师」:打造更先进的太阳能电池

不少人常会选择逗留在自己熟悉的专业领域内发展,即使已经取得显著成就,也未必敢于冲出舒适圈。然而,周圆圆教授拒绝固步自封,为拓展他的研究领域永不停息,更不畏困难,积极推动新型太阳能技术走向商业化。

周教授通过「30周年策略招聘计划」加入科大,现为化学及生物工程学系副教授。他在亲自设计的新实验室中,带领研究团队研发崭新材料,期望可逐步将可持续能源融入日常生活。

在周教授实验室内,研究人员正忙于操作不同精密仪器,全神贯注地研究和仔细分析一种名为「钙钛矿」的先进材料。这种新材料可用于制造如纸般轻薄的薄膜太阳能电池,其生产成本较现时市场常用的硅电池更低,更有潜质展现更高的能量转换效率。

周教授解释:「制造硅电池的实际工艺成本依然高昂且工序繁复,而钙钛矿太阳能电池作为一种薄膜光伏技术,能通过极低成本的溶液涂层技术制备,拥有庞大商机。」

现时可利用低成本的溶液涂层技术,制成钙钛矿太阳能电池。图为钙钛矿薄膜的溶液形成过程。

新闻

科大举办 "改变自然:在计算艺术中探索生命" 展览 开幕仪式

The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) held the opening of the exhibition “Altering Nature: Exploring Life in Computational Art” on 30 Oct 2024, which is the first art-tech exhibition in collaboration with Academy of Interdisciplinary Studies (AIS) of HKUST and HKUST (GZ).

HKUST Dean of AIS Prof. QU Huamin said, “The University owns our students some art education and Art Tech integrates different components of the University, making it a platform for showcasing the artworks of students and artists.” He expressed hopes that this exhibition would become an annual event, fostering ongoing collaboration between the Hong Kong and Guangzhou campuses.

新闻

科大研究揭示地球深部可能的生命起源

由香港科技大学(科大)物理系和化学系副教授潘鼎带领的研究团队,近日在深地条件下C-H-O-N流体中有机分子的非生物合成与稳定性研究中,取得重大进展。 研究为生命起源的潜在场所提供了新启示,成果已发表在Journal of the American Chemical Society《美国化学学会期刊》*上。

生命起源是一个引人入胜的科学问题,多年来吸引了众多研究者的关注,并提出了许多理论,但至今仍未能完全解开这项谜题。 早在大约150年前由达尔文首先提出生命可能诞生在一个温暖的小池塘中,到后来被Alexander Oparin和J. B. S. Haldane发展为著名的「原始汤」理论,即无机小分子在原始地球通过反应生成第一批有机化合物,通过进一步的转化,「汤」中出现了更复杂的有机聚合物,最终产生了生命。 1953年,著名的Miller-Urey实验通过模拟原始地球大气层受闪电的影响对这假设进行了验证。 在众多学说中,深海热液喷口的极端压力及温度普遍被认为有符合生命起源的条件,但一些研究亦指出,喷口中的高温可能会迅速降解水溶液中的关键生物分子,影响生命的诞生。

新闻

科大推出 InvestLM生成式人工智能平台 支持金融中小企应用AI技术潜力

香港科技大学工商管理学院(科大商学院)继去年研究团队成功开发本港首个专为金融界而设、应用于生成式人工智能(生成式AI)的开源大语言模型InvestLM后,现正式推出「InvestLM生成式人工智能平台」,并将分阶段开放予金融服务业免费登记使用。该平台可处理金融相关生成式AI任务,回应质素更可媲美知名通用聊天机器人,可望有效提高业界人士的工作效率。

InvestLM旨在支持本地金融服务业,尤其中小型金融企业把握生成式AI技术的潜力。由即日起,首阶段限量提供予本地金融机构免费网上登记使用,网址为:investlm.hkust.edu.hk。1 2经过优化后,InvestLM能分析及生成金融文本,有助撮写财经新闻及报告、分析市场情绪及主题、从财务表格获取数据、分析ESG(环境、社会与治理)相关信息等任务,提高金融及投资专业人士的工作效率3。

科大副校长(行政)兼信息系统讲座教授谭嘉因教授表示:「人工智能的应用具备潜力提升金融服务业的效率。科大致力推动生成式AI于金融服务业的应用,不少中小型金融企业碍于资源所限,无法推展相关服务开发,InvestLM生成式人工智能平台将有助这类金融企业应用生成式AI技术。此平台为金融服务业提供教育及试验场所,以探索及评估各类生成式AI解决方案的潜力。」

谭嘉因教授续指:「InvestLM平台的运作由科大的算力资源所支持,并通过开放平台供业界使用,响应政府鼓励业界充分利用市场上现有的人工智能模型及基础建设。透过分阶段提供这项免费服务,我们期望能确保良好系统表现,提升用户体验。我们将密切留意用户需求,以决定如何进一步开放这项服务予业界使用。」

新闻

科大工学院以人工智能诊断膝关节病患 准确度媲美资深医生

多序列膝关节磁共振成像(MRI)是一种非侵入式的先进诊断技术,可准确评估膝关节病理。然而,解读MRI影像的过程非常复杂,须依靠放射科医生的高度专业知识,而且十分耗时。香港科技大学(科大)工学院研发了一款新型深度学习模型,以协助医生辨别12种常见的膝关节异常状况,同时提升诊断的准确度和效率。

本研究由香港科大的智慧医疗实验室(Smart Lab)与广州南方医科大学第三附属医院合作开展,其成果最近发表于《自然通讯》期刊,论文标题为「Learning Co-Plane Attention Across MRI Sequences for Diagnosing Twelve Types of Knee Abnormalities」。

膝关节是一个复杂的铰链型关节,也是人体主要的承重关节之一,支撑我们在日常生活中的各种动作。老化或受伤均可引致各种异常状况,造成痛楚及损害膝关节功能,影响患者的生活质素。要为每位病人制订适切的治疗方案,就必须先有精准的诊断。

由于膝关节的解剖结构相当复杂,因此采用不同的成像扫描方法,往往会得出不同的参数。此外,若医生经验不足,亦未必能够辨识出一些细微病变,可能会影响对病理的判断。

针对这些问题,研究团队与五家医院合作,收集到1,748名患者的资料,以此建立了一套数据集,当中包括T1加权(T1W)丶T2加权(T2W)和质子密度加权(PDW)MRI序列的矢状面丶冠状面和轴面成像。

在膝关节病理的诊断中,医学界普遍以关节镜检查结果为黄金标准。因此,研究人员将上述数据集与关节镜检查所得的资料结合,再进行全面分析,以确定这些病人所患的12类常见膝关节异常状况。

另一方面,团队开发了一款深度学习模型,利用人工智能对这些病例进行自动分类。该模型结合了跨MRI序列的共平面注意力机制(CoPAS),并将空间特徵与MRI序列进行解耦,有效捕捉了不同扫描参数下的体素值强度变化,并成功识别出平面与该12类型异常状况之间的复杂相关性,从而提高分类工作的准确度。

新闻

港科大与港科大(广州)跨校园大型研究协作 列举倡议策略促进香港绿色转型

香港科技大学(港科大)及香港科技大学(广州)(港科大(广州))发布研究系列报告,深入剖析香港在绿色金融领域的发展进程,并就强化绿色金融领导地位提出建议。该系列报告是横跨科大清水湾及广州校园的大型研究协作,跨校专家组成的研究团队指出,香港必须优化其策略,以增强其在国际绿色金融领域的竞争力,发展定位为绿色及可持续债券中心。

该系列报告「香港绿色金融政策研究」由三部分组成,研究团队对本港情况作纵向研究,并实地调查多个环球金融中心。研究团队指出,尽管香港已推出包括「绿色及可持续金融资助计划」及「香港可持续金融分类目录」在内的重要举措,若缺乏有系统的规划及连贯一致的策略叙述,香港在迈向成为全球绿色金融中心的进程将面临挑战。

研究团队在伦敦、新加坡及纽约等全球金融中心进行实地研究,加上为期三年的深入分析,建议香港可通过进一步阐明其作为内地、西方及新兴经济体间的桥梁作用,顺应国际大趋势,借鉴各个领先绿色金融枢纽的做法,从而提升本港的绿色金融地位。团队透过分析上述枢纽的成功经验,总结以下有助香港转型为绿色金融中心的四大关键要素:

1. 制订政策:制订明确的政策,阐释香港绿色金融的发展目标,订立确切可行的计划并按步落实。参考其他环球金融中心的经验,政府应在绿色金融改革担当领导角色,就其决定发出清晰的的政策讯息

2. 协作机制:建立各级协调机制,促进持份者之间的合作与协同效应,相关机制需要平衡政府和市场的角色。当中可包括定期召开会议,邀请公私营部门持份者出席;同时在不同层面建立具不同目标的工作小组,为可持续金融推展过程中有机会出现的问题提出解决方案

3. 金融多元化:量身打造切合香港独特的社会经济环境的绿色标准,使金融体系更多元化,并促进与其他市场的互通性

4. 人才培育:透过加强参与国际倡议及提供诱因鼓励更多人士接受绿色金融教育,培养人才。政府应制定政策提高接受绿色金融相关培训的需求,包括专业培训及学位课程,同时与香港及境外不同机构合作,以提供包括学位课程的相关培训机会,缩窄技能差距及强化能力建设

新闻

科大成功研发四大AI医学大模型 革新医疗保健领域

香港科技大学(科大)成功研发四大崭新的AI医学大模型,推进医疗保健领域的发展。这批AI医学大模型旨在协助全科及专科医生诊症,能为多达30 种癌症及疾病提供诊断和预后评估,部分模型的准确度更可与拥有5 年或以上经验的专业医疗人员媲美。

是次研究透过科大的人工智能运算设施进行,在充足的运算力下,这些AI医学系统得以由大量数据建构而成,结合团队创新的机器学习训练策略,性能表现比其他现有模型更为优秀。领导研究的科大计算机科学及工程学系助理教授陈浩教授指出,单单是其中一个针对病理学而设的 AI 基础模型,便曾处理逾1.6亿张医学图像,涵盖32癌症类别。

四大模型包括:

• MOME(乳癌诊断)为首个以大模型方式分析多参数磁力共振(MRI)影像的AI模型,针对乳癌诊断而设。乳癌是本港女性最常见的癌症之一,此模型能助医生分析病人的乳房MRI,辅助他们快速区分乳房肿瘤属良性或恶性,从而尽量避免病人进行不必要的病理穿刺化验。此外,此AI模型更能预测患者对化疗的反应,为病人制定适合的治疗方案。系统的准确度能与具有5年或以上经验的放射科医生相媲美,对为病人开创非入侵性及个人化的治疗管理有莫大帮助。

新闻

科大识别新基因 为治疗脊髓损伤带来突破

由香港科技大学(科大)领导、有关神经科学领域的最新研究,为治疗中枢神经系统(CNS)损伤带来新希望。研究人员透过识别一种调节多种类型CNS轴突再生的新基因,为修复受损的神经网络迈出重要一步,相关研究结果已于《美国国家科学院院刊》*上发表。

成年哺乳类动物的CNS缺乏自我修复能力,是治疗脊髓损伤的主要困难,令这些损伤可能导致如瘫痪等永久性残疾。早于2019年,科大生命科学部刘凯教授带领的团队在《神经元(Neuron)》期刊上发表的一篇研究,便曾揭示,lipin1基因透过神经元脂质代谢的分子机制,于调节CNS轴突再生中扮演着至关重要的角色。然而,科学界仍须进一步研究轴突再生的复杂分子机制,了解如何利用这些机制治疗脊髓损伤。

Lipin1是一种参与脂质代谢的酶,降低视网膜神经节细胞中的lipin1水平可以指导神经元从合成存储脂质转向膜组分磷脂,进而促进神经修复。其中,有些脂质还可以参与讯号传递,包括磷脂酸(PA)和溶血磷脂酸(LPA),可以活化重要的细胞通路,包括mTOR通路,对细胞生长和存活十分重要。

是次研究中,刘凯教授带领的团队设计了一种专门针对lipin1 mRNA的新型shRNA,并将其封装在AAV病毒载体中,借助AAV递送至神经元,能够将lipin1 的水平降低63%。研究发现,降低神经元中的lipin1水平会增加PA和LPA的含量,从而活化mTOR和另一种讯息分子STAT3。这些变化显著促进了神经再生,揭示了lipin1-PA/LPA-mTOR相关的回馈回路在损伤后阻止神经再生的过程中,扮演着关键角色。