新闻及香港科大故事

2025

香港科大故事

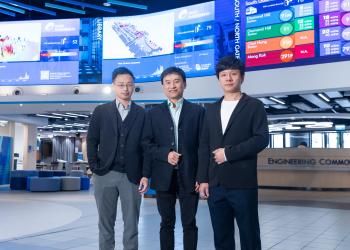

HKUST Community Benefits from Award-Winning AIoT Project to Estimate Queue Status and Occupancy(只供英文版本)

HKUST’s Engineering Commons, opened in 2013, has been the School of Engineering’s “family room” that enhances interaction of the engineering community and enables the display of top-notch research of its faculty members. Located at a key intersection of the campus, the Engineering Commons was renovated in 2024 after being used for more than a decade. As the Commons officially reopened in October 2024, it features an array of new research applications that are most relevant to campus life, including AIoT sensing research led by Prof. Gary CHAN Shueng-Han of the Department of Computer Science and Engineering.

新闻

叹茶共乐:科大爱心软餐活动

旧式点心车今日重现香港科技大学(科大)校园的中式茶楼,盛载着精緻软餐及传统点心的怀旧点心车,为有吞咽困难的长者、照顾者以及其他合共百多名宾客,提供了一个不一样的饮茶体验。 一众科大高层管理人员与活动贵宾牵头,与学生和教职员义工队共同化身茶楼侍应,为客人送上美味点心,两所科大初创公司亦同场展示了如何透过科技创新,提升长者生活质素。

吞咽困难是常见的长者健康问题,成因包括身体机能退化或疾病,例如中风、认知障碍、柏金逊症和癌症等。本地研究显示,约六成居住于院舍、以及四成接受日间护老服务的长者,均面对不同程度的吞咽障碍。由于担心于公众地方进食时呛到引起尴尬,许多长者往往避免外出用膳,令他们难以与家人一起外出用膳。

为提升社会对此议题的关注,并促进长者的身心健康,科大联同乐龄社企「Project Futurus」及基督教灵实协会携手举办活动,透过提供软餐点心、科技示范及音乐表演,为长者缔造难忘的「饮茶」回忆。

活动主礼嘉宾﹕行政会议成员暨基督教灵实协会行政总裁林正财医生、行政会议成员暨立法会议员张宇人先生、劳工及福利局副局长何启明先生、黄大仙民政事务专员胡钜华先生,以及科大校长叶玉如教授,与40对长者及其照顾者一同享受别具意义的一餐,其间更即场在台上参与软餐制作示范,亲身体验制作软餐的挑战。

科大校长叶玉如教授很高兴看到一众长者及其照顾者与科大义工聚首一堂,她表示﹕「对吞咽困难的长者来说,一份色香味俱全的软餐点心,不仅能够唤起回忆中的滋味,更满载幸福与关怀。今天,科大的学生及校友利用科技,提升软餐的制作效率及营养,正正展示医疗及健康科技对推动社会发展的潜能。香港是全球人口老化速度最快的地区之一,我们不但要追求长寿、更要活得健康。」

新闻

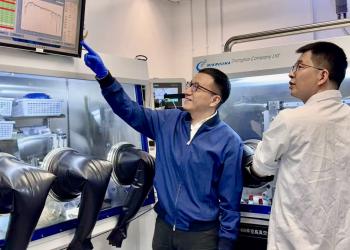

从「层压板」获取灵感:科大与理大研究团队首创「层压」界面结构 推进钙钛矿光伏技术

香港科技大学(科大)与香港理工大学(理大)的合作研究团队首创一种层压形貌的界面微结构,可进一步提高反式钙钛矿太阳能电池器件的稳定性和光电转换效率。

钙钛矿太阳能电池因高效率丶低成本以及器件美学方面的独特优势,在电网电力丶便携电源和太空光伏等应用场景均展示出取代传统硅电池的巨大潜力。钙钛矿太阳能电池的基本器件结构分为正式与反式两种。其中反式器件因各层电子材料比正式器件较为稳定,从而展现出更好的应用前景。尽管如此,反式器件仍然存在较多的界面科学问题,特别是富勒烯基电子传输层与钙钛矿表面形成的界面处缺陷富集,是影响器件性能与稳定性的重要因素。

科大化学及生物工程学系副教授与能源研究院副院长周圆圆教授团队致力于从独特的结构视角开展基础科学导向的钙钛矿光电器件研究。透过与理大应用物理学系的蔡嵩骅教授团队的合作,团队发现通过在钙钛矿薄膜表面空间均匀地形成一种「分子钝化层-富勒烯衍生物层-二维钙钛矿层」的类「三合板」的层压结构,可有效降低界面缺陷密度、改善能级匹配度,从而提高了钙钛矿电池的光电转换效率,并大幅度提高界面在湿热环境以及光照运行下的耐久性。

论文的共同第一作者、科大博士后研究员郭鹏飞博士说:「我们将复合材料概念导入到光电器件的界面设计,这使得新型界面中每层产生协同效应,带来了传统界面工程所无法实现的效果。」

该研究工作的主要通讯作者周圆圆教授补充道:「钙钛矿是一种软晶格材料。我们可在这类材料里创造传统材料难以实现的微结构特征。我们正在尽一切努力来理解这些微结构在纳米乃至原子尺度的形成与作用机制,开展基础理解导向的器件创新。」

新闻

迈向零碳:科大公布减碳蓝图 创本地大学先河

香港科技大学(科大)今日宣布推出《净零排放行动计划》(行动计划),此为香港高等教育界中,首份采用多管齐下策略的综合行动纲领,旨在推动于2045年前实现净零排放的愿景。科大将利用可再生能源所带来的发电收益,共投放3,000万港元资金,进一步推动减碳研究,并于校园应用各项创新减碳方案。

经过广泛咨询后,科大订立进取的温室气体减排目标,包括在2035年减少50%温室气体排放,并于2045年实现全面净零排放1 。事实上,科大自2014年推出首份可持续发展总体规划以来,已成功减少34%的温室气体排放,为是次推出的《行动计划》奠下成功的基础。

科大《行动计划》最重要一环,乃推出《净零建筑标准》,为所有新建和翻新建筑订立严格设计和运营指引,相关规定更超越香港最高的绿色建筑认证要求。其中,预计于2025年落成的李家诚创科大楼将成为本港隐含碳最低的建筑之一,每平方米二氧化碳排放当量低于500公斤,较香港绿色建筑议会的非住宅建筑基准低30%。2

此外,科大承诺在未来八年投放3,000万港元,以「生活实验室」模式,于校园内应用崭新减碳意念与方案。这笔资金有部分来自大学参与「上网电价」计划所带来的收入,科大校园设有2.5兆瓦太阳能光伏系统,为本港大専院校最大规模的同类型发电系统。

科大副校长(行政)谭嘉因教授表示:「面对气候变化议题,各大学均需展现其领袖风范,为此重要议题贡献力量。科大的《净零排放行动计划》涵盖大学运作的不同层面,正正彰显了科大上下一心,致力以创新思维应对气候变化。我们期望,透过订立更具挑战性的减碳计划,不仅体现科大对推动创新落地方案的决心,还可激发合作伙伴、业界及政府对此议题作出更深入的讨论,携手应对此一挑战。」

新闻

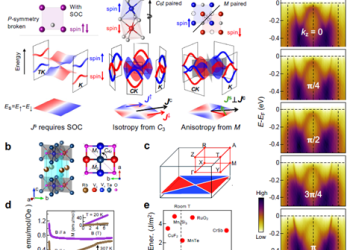

磁学新时代:科大最新研究为自旋电子学和谷电子学应用带来新方向

近年来国际科研界广泛关注交错磁体(Altermagnets),研究其如何不依赖净磁矩或自旋轨道耦合作用(SOC)而实现自旋劈裂。香港科技大学(科大)物理系刘军伟教授团队与其他研究团队,最近在《Nature Physics》*上发表最新研究成果,揭示了首次在实验中测量到具有二维层状特性的室温交错磁体,并验证了刘教授于2021年发表于《Nature Communications》的理论预测。长久以来,如何实现以及进一步控制自旋极化态,从而存储和调控信息,是自旋电子学的一个重要问题。传统方式是通过自旋与轨道、自旋与局域磁矩的相互作用,实现自旋极化,前者对应着自旋轨道耦合效应产生的自旋劈裂,如Rashba-Dresselhaus效应,而后者对应着铁磁中的Zeeman劈裂。刘教授亦与多个国际研究团队相继在理论上提出了一种新的自旋劈裂理论——在旋转、镜面等晶体对称性联系不同磁子格的反铁磁中,会产生来自于反铁磁交换相互作用导致的自旋劈裂,并且具有特殊的晶格对称性配对的自旋-能谷锁定(CSVL)。这类自旋劈裂不依赖于净磁矩或者自旋轨道耦合作用,从而兼备铁磁和反铁磁体的优点以及较长的自旋弛豫时间等特点,而具备此类特殊劈裂的反铁磁体后续也被统称为交错磁体(altermagnet)。交错磁体的发现更入选了《Science》2024年度十大科学突破。

新闻

制造业的危与机: 科大发布2025年第二季度中国PMI预测

随着关税战升级,全球经济受压,为制造业带来极大的不确定性。香港科技大学(科大)利丰供应链研究院在最新发布的《中国制造业季度报告》指出,尽管在中美贸易冲突影响下,中国第二季度制造业生产预计将放缓,但中国制造商已做好充分准备应对挑战,并强调中国在全球供应链中扮演不可或缺的角色,难以轻易被取代。

根据报告显示,中国制造业于2025年第一季度呈现复苏趋势,采购经理人指数(PMI)自2月起持续处于50以上的扩张区间。然而,美国对中国商品加征145%额外关税(部分商品豁免)后,制造业面临重大挑战。在此情况下,研究团队预估此轮关税措施加上全球经济放缓,将对中国出口及制造业产出构成负面影响。尤其预计中国对美出口将出现显著下滑,2025年第二季度整体出口可能会呈现双位数跌幅。受此影响,中国工业生产增长料于第二季度明显放缓, PMI预跌破50荣枯线,进入收缩区间。

报告进一步指出,中小企业(SMEs)料将首当其冲受压,因为相较于大型企业,这类公司通常对出口贸易的依存度更高。尽管报告认为中国政府可能会于未来数月内加大针对性政策支持力度,但相信仍需一段时间,方能展现相关措施的实质成效。

新闻

从激光到电池:科大研发突破性单步激光打印技术 革新锂硫电池制造

由香港科技大学(科大)综合系统与设计学部助理教授李桂君领导的研究团队,成功开发出一种创新性的单步激光打印技术,可显著提升锂硫电池的制造效率。该技术通过纳秒级激光诱导转印工艺,将传统制造中耗时冗长的活性材料合成与正极制备步骤整合为一步完成,为可打印电化学储能器件的工业化生产开辟了全新路径。相关研究成果*已发表于国际顶级期刊《自然通讯Nature Communications》。

锂硫电池因其硫正极的高理论能量密度,有望取代现有的商用锂离子电池。为保证硫化物的快速转化,这些正极通常由活性材料、宿主材料(或催化剂)和导电材料组成。然而,宿主材料的制备和硫正极的组装往往涉及复杂、多步骤且高耗时的过程,需要在不同温度和条件下进行,这将引起工业量产中效率和成本方面的忧虑。

为了应对这些挑战,研究团队开发了一种创新的单步激光打印技术,用于快速制造集成化硫正极。在高通量激光脉冲辐照过程中,前驱体材料被激活,产生颗粒射流,其中包括原位合成的埃洛石基杂化纳米管(宿主材料)、硫化物(活性材料)和葡萄糖衍生的多孔碳(导电组分)。这些混合物被打印到碳纤维衬底上,形成集成化硫正极。值得注意的是,激光打印的硫正极在纽扣式和软包式锂硫电池中均表现出卓越的电化学性能。

李桂君教授表示:“传统离子电池的正极/负极制造过程通常包括活性材料的合成(有些情况下需要与宿主材料/催化剂复合)、复合浆料的制备以及正极/负极的组装。由于不同材料具有差异较大的物理特性,这些步骤通常需要在不同温度和条件下单独进行。因此,整个过程可能需要耗费数十小时甚至数天。”

因此,团队另辟蹊径提出了全新的解决方案。 李教授补充道:“我们新开发的激光诱导转印技术可将这些过程整合为一步,且物质转化速度可达到纳秒级。仅使用单束激光,打印速度就可达约2平方厘米每分钟。一个75×45平方毫米的硫正极可在20分钟内打印完成,并在组装成锂硫软包电池后,为小型屏幕供电数小时。”