新闻及香港科大故事

2018

新闻

科大研究人员证实微塑料对海洋生物 成长与发展无可挽回的负面影响

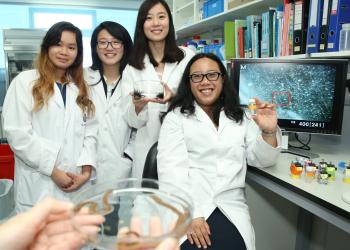

香港科技大学(科大)研究人员最近发现,若海水中含有高浓度的微胶粒,两种海洋无脊椎动物﹕具有抗污性的船螺和受商业捕捞的多毛虫(一种负责生态系统营养循环的常见鱼饵),其生长及发展将受到无可挽回的不良影响。

由科大生命科学部助理教授陈洁瑜领导的本科生和研究生团队,首次发现微胶粒对顽强如来自北美的入侵性物种,都有负面影响。许多健康美容或家用产品中都含有微胶粒,这些微胶粒不单止影响鲍鱼及生蚝等高档次可食用海洋生物,对顽强的物种如入侵性船螺,也会造成破坏。研究发现,若入侵性船螺的幼体在含高浓度微胶粒的环境下成长,即使之后从其周遭环境移除微胶粒,这些海洋动物亦无法回复正常的生长速度。

陈教授表示:「研究显示高浓度的微胶粒对船螺有着长远而无可挽回的不良影响。不过,在与香港水域相似的较低浓度下,微塑料对船螺的生理并没影响,反映其韧性。若船螺较其他本土物种更能抵御微塑料的污染,那么这入侵性物种将对本地物种及生态平衡将带来负面影响。」她续指﹕「尽管这些微小的塑料污染物破坏海洋生态,但在世界各地包括香港,仍有很多个人护理产品采用微胶粒。」

新闻

RESEARCH@HKUST展示科大世界级科研实力

在科大作为顶尖学术机构的25年间,经历了一段非凡的研究之旅。要了解本校科研最新动向, Research@HKUST是不容错过的读物。

从结构生物学到城市可持续发展,人性化机器人,大数据,颠覆性创新,以至解构中国金融业的神秘面纱,科大在应对全球和社会挑战方面展示了其研究的广度。事实上,大学教育资助委员会最近公布的研究评审工作报告显示,科大的学术表现名列榜首,其中70%的研究达「世界领先」(四星)或「国际卓越」(三星)水平。

对刚于2016年庆祝创校25周年的科大而言,能够由寂寂无名的大学迅速跻身全球顶尖学府,上述成就更是难能可贵。虽然科大的规模不大,教职员及研究生人数分别只有650 名和5,000名,但凭借对科研的愿景、承诺、远见及齐心协力,孕育师生的好奇心,激发他们的探索和创新精神,科大才能建立今天的影响力及声誉。

科大的研究领域与其五大策略焦点(数据科学、机械人及自动化系统、可持续发展、设计及创业、公共政策)一致,涵盖科学、工程、工商管理、人文与社会科学,以及其他具深远影响的议题。最新一期的,收录科大于不同学术范畴的科研成果,亦新增了有关科技进步衍生大学初创企业的专题环节。

阅览 Research@HKUST 2017 的完整版本。

新闻

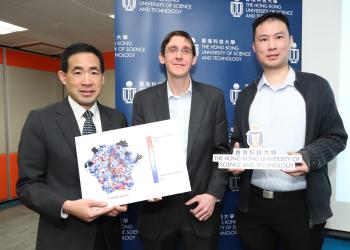

科大研究团队发现艾滋病病毒包膜蛋白的适存度 或有助开发对抗疫苗

由香港科技大学(科大)科研人员领导的一支跨学科国际研究团队,首次发现一个计算机方程式框架,能分析人类免疫力缺乏病毒(或艾滋病病毒)中一只关键蛋白适宜存活的度数(适存度),或能为未来疫苗的设计铺路,逼使该致命病毒变异成一种特定的形态,最终令其枯竭死亡。

虽然现今医学昌明,近日亦陆续出现一些能破坏艾滋病病毒的抗体,但由于这种病毒可通过突变,逃避已知的抗体反应,因此至今仍未发现有效的艾滋病病毒疫苗,而病毒突变的特性,亦令寻找解决方案难上加难。

如今,科大的Matthew McKay教授与雷可业教授,伙拍麻省理工学院的Arup Chakraborty教授和其科研队员,利用大数据分析,提出一个可行的解决方案。团队运用一个计算机程序框架,计算组成艾滋病病毒尖刺上一种名为gp160多蛋白的适存度。适存度是从蛋白序列方式推算出来,有关病毒的健康状况﹕即其正确组装、复制和传播感染的能力。掌握病毒的适存度,能为科学家提供重要线索,知悉针对病毒哪一部份的尖刺蛋白,便能逼使它变异成另一种型态,严重削弱其健康、复制及繁殖的能力。

McKay教授是科大电子及计算器工程学系兼化学及生物工程学系夏利莱博士副教授﹔雷教授则是电子及计算器工程学系的研究助理教授以及科大高等研究院的青年学人。是次研究成果刚于上月在国际权威科学期刊《美国国家科学院院刊》上发表。

雷教授表示:「是次研究需要估计的参数接近440万个。如果没有运用大数据,根本无法进行这样的预测。」

新闻

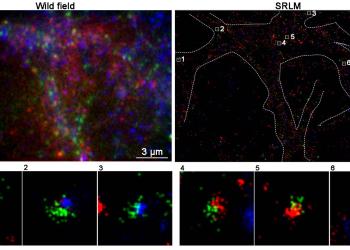

科大研究团队揭示大脑维持平衡的机制

香港科技大学(科大)一支跨学科研究团队,发现了人类大脑如何开启及关闭神经活动的机制,对了解如癫痫症、帕金逊症及毛细血管扩张性共济失调等神经系统疾病的机理,提供了重要的基础。

于科大生命科学部主任兼讲座教授贺若蒲领导下,作出有关发现的博士研究生程爱芳指出:「正如生活中很多事情一样,健康的大脑功能取决于各种活动之间的平衡。我们认为大脑是活跃的,譬如提一下腿或说一句话,都属于活跃的身体机能;但能够让我们的大脑停止这些活动同样重要。惟一直以来,科学界都不清楚大脑具体如何执行这种调控功能。」

研究团队发现,大脑分别透过调节蛋白激酶ATM和ATR的水平,来平衡这种「开始」与「停止」的功能。 例如,病理情况下,当ATM水平下降时,ATR的水平就会增加,反之亦然。此外,团队还发现,ATM负责调控兴奋性突触微小囊泡,而ATR则负责调控抑制性突触微小囊泡,这两种激酶是透过控制这些微小囊泡的运动,从而调控神经活动的兴奋抑制平衡。神经元突触乃两个神经元之间的空隙,用以调节大脑中的讯息流动。

身兼科大超高分辨率成像中心主任的贺若蒲教授表示:「这项新发现属基础研究领域,但对人类疾病的研究具有重大意义。举个例子,癫痫症患者的其中一个问题就是缺乏抑制能力。正如我们的研究结果预测,ATR太少的人很可能会患上癫痫症;相反,缺乏ATM的人则难以精确地控制活动能力,亦难于维持适当的神经兴奋/抑制比例(E/I Ratio),这意味着ATM和ATR之间存在阴阳平衡关系。但这只是研究的开端,我相信我们的工作将有助开拓更广泛的神经系统疾病机理研究。」

这项发现早前获刊登于《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。

团员透过科大提供的超高分辨率显微镜,以极高倍率观察两种激酶在细胞中的位置。显微镜特有的定格设计,有效维持拍摄高解像度影像过程所需要的稳定性。

2017

新闻

得奖科大神经科学家发现精神分裂症机制

由香港科技大学(科大)得奖神经科学及结构生物学家张明杰教授领导的科研团队,近日就了解导致精神分裂与其他严重精神疾病机理的研究上,取得重大突破。有关发现或有助开发治疗精神病的新药物及疗法。现时,香港约有 4 万人确诊患上精神分裂症 [1]。

一直以来,科学家都知悉精神病的成因,与一种人类蛋白DISC1中的编码基因出现异变有关,该蛋白负责控制包括脑部神经元生长等细胞活动。不过DISC1是如何与其他蛋白互动致影响人类脑部发展,却不为人知晓。直至最近,张教授的团队研究出前所未有的﹕DISC1与另一种蛋白质Ndel1所组成的复合物的高解像结构。团队发现,Ndel1蛋白在脑神经元生长及许多脑部活动中担当重要角色,当DISC1编码基因出现异变,会打断DISC1/Ndel1蛋白复合物的形成,从而减慢脑部神经元生长,可能导致精神病。

是次研究结果刚于2017年12月7日出版的权威神经科学期刊《神经元》中发表。

科大生命科学部嘉里理学教授及讲座教授张明杰说:「根据DISC1基因的结构,我们发现了其运作的机制,并提出了基因异变可如何导致精神分裂症以及其他严重精神疾病。有时候,基础研究中所作出的发现,可能与临床应用相距甚远。然而,我的研究团队和其他许多科学家所踏出的每一小步,却对奠定未来医学应用的基础至关重要,可有助救治数百万条生命。」当首位女性兼首位两度诺贝尔奖得主居礼夫人研究镭这个元素时,她并没有考虑这元素有何用途,但镭最终为癌症病患带来了化疗,至今仍是癌病一个重要的治疗方法。

新闻

An Updated Library Catalog The New PowerSearch

PowerSearch got a new look and new functions this summer. Not only at HKUST, but at all 8 UGC-funded university libraries (known as JULAC) as well. We have all moved onto one single online platform for you to find, access, retrieve, and request resources from the 8 UGC libraries. The aggregate collection of materials from all JULAC Libraries is known as HKALL.

新闻

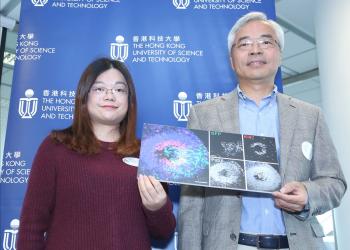

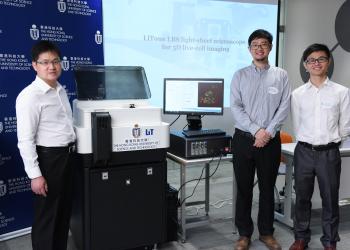

香港科技大学研发新型显微镜 可拍摄活细胞立体影像 开辟细胞生物学研究新时代

香港科技大学(科大)一支科研团队研发出新一代显微镜,不但能为活细胞拍出立体影像,并且所拍摄的画面质素亦更高,大大扩阔了细胞生物学可研究的范围及提升准确性。

虽然现存的共聚焦显微镜也可拍摄出立体生物细胞图像,但是由于其照射在细胞样本上的激光,较盛夏的阳光还要强100万倍,其强烈的曝光量往往破坏细胞的活力,并将之杀死,细胞生物学研究因而一直受到限制。

由科大杜胜望教授及雷明德教授团队所研发的新型线性贝塞尔光片(LBS)显微镜,其光毒性则仅有目前共聚焦显微镜的千分之一,从而大大延长了被观测细胞的寿命,让科学家得以进行更仔细的观察。光毒性是一种由光引起的敏感性,可导致分子变化。另外,新显影技术的速度亦较共聚焦显微镜快1,000倍,拍摄出来的画面因而更为清晰连贯,有助研究人员更准确及有效率地研究蛋白质于细胞中运行的轨迹,了解细胞变异的情况。杜教授是科大物理学系和化学及生物工程学系教授,亦是超分辨率影像中心副主任。雷教授则是科大物理学系荣休教授。

杜教授表示:「新型线性贝塞尔光片(LBS)显微镜是一项高精密的科学与工程技术,我们将此技术之操作简化,让研究人员不必经过特别培训,便懂得如何使用。我们的技术突破限制,让科学家得以接触细胞底蕴,我期望透过提升研究人员对细胞的理解,能有助他们解开某些疾病的成因与演变。」

为将技术产品化,杜教授、雷教授以及他们的博士生赵腾和赵陆伟共同创立了光原创新科技有限公司。该公司于本年度科大百万元创业大赛中,赢得创新奖及广发证券奖。

有关香港科技大学

香港科技大学(www.ust.hk)是国际知名的研究型大学,其科学、工程、商业管理及人文社会科学领域,均臻达世界一流水平。科大校园国际化,提供全人教育及跨学科研究,培育具国际视野、创业精神及创新思维的优秀人才。科大的研究于香港的大学教育资助委员会「2014研究评审工作」获得最多「世界领先」评级,亦于最新的《QS》年轻大学排名位列全球第2,而科大的毕业生在2016年度的全球大学就业能力调查排名第13位,位列大中华院校之首。

新闻

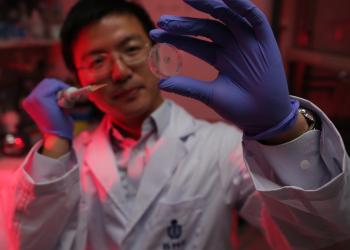

香港科技大学研发崭新智能水凝胶 有助开拓材料生物学和生物医疗的应用

香港科技大学(科大)化学工程及生物工程学系助理教授孙飞的研究团队,研发出崭新的全蛋白质感光智能水凝胶,有助开拓未来材料生物学和生物医疗的应用。

水凝胶,在医疗界中亦称为软物料,可用作药物传送和干细胞治疗等,是生物医疗范畴中最前沿的材料。传统的水凝胶,一般应用于面膜、隐形眼镜等,主要是由合成聚合物,或包括动物胶原等生物提取物等物料制成,容易引起过敏反应,而两种物料均难以提供让细胞生长及发育所需的复杂生物环境。

孙教授团队所发明的新型智能水凝胶,不单可盛载生物细胞及组织﹕包括干细胞等再生医学的重要组件,其感光特质亦可控制细胞或药物分子在体内释放的时间或方式。

为创造这种全新的水凝胶,孙教授的团队通过基因编码等手段,于室温下将经过基因改造的蛋白质组装成分子网络。整个合成过程完全借助类似发酵的细菌培植方法,而无需任何化学修饰。如此制造出来的水凝胶,成份与人体相近,能盛载活细胞,并有机会减低过敏或人体免疫排斥的反应。而作为药物的载体,这种感光水凝胶则扮演开关的角色。由于在光照下,水凝胶会由固态转变为液态,其盛载的药物便随即渗入体内,因此药物可于受控的情况下释放出来。该团队采用的是一种新颖的生物材料设计思路,能设计出结构和功能可供精确调控的材料。

此研究成果已发表于2017年6月6日出版的学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。

孙教授表示:「智能水凝胶的需求日益增加,利用功能蛋白分子的自组装来合成这类材料,为未来的材料生物学,甚至医学治疗,带来了巨大的契机。理论上,水凝胶可成为干细胞的一个有效载体,协助修补受损的器官,这有助于解决器官移植及再生等问题,令病患未来有多一个治疗方法。」

有关香港科技大学