新闻及香港科大故事

2019

新闻

香港科技大学与众安国际就金融和保险科技签署合作备忘录

香港科技大学工商管理学院 (科大商学院)与众安科技(国际)集团有限公司(众安国际)签署合作备忘录,在金融和保险科技领域为师生开拓新机遇。

科大商学院有志成为亚洲金融科技知识枢纽,正积极推展一项获研究资助局主题研究计划拨款的大型金融科技研究项目。该项目检视金融科技对香港的影响,并探讨如何推动香港发展成全球金融科技中心。

众安国际为内地最大网际网路保险公司众安在线(港交所股份代号:6060)旗下的子公司,在金融创新的新经济担当活跃角色。与众安国际签署合作备忘录为科大金融科技研究团队提供难得机会,除可从业界主要持份者直接了解科技与金融服务业的相互影响外,亦可勾划出双方在技术研发、人才培养和创业孵化三大领域的协作框架。

科大副校长(大学拓展)林文怡教授欢迎是次合作,并于签署仪式上表示:「香港及其他地区的金融业瞬息万变,科大和众安国际从中预视到庞大的新机遇。我们与众安国际的合作能互补优势,有助推展更多金融科技研究,同时为学生提供更多体验式学习、创意及领袖发展活动。」

众安国际总裁许炜先生表示:「我们相信香港的新一代极具潜力为香港市场带来改变。科大与众安国际的合作是我们鼓励和帮助学生于毕业前做好准备的开始,尤其是对金融科技和其他新兴行业有热诚的学生。」

该合作备忘录包括多种形式的合作,如创业大赛和孵化项目、合办研究和论坛、学生实习及毕业生就业机会等。

关于众安国际

中国互联网保险科技公司众安在綫财产保险股份有限公司(港交所股份代号:6060)于2017年12月在香港设立众安科技(国际)集团有限公司(众安国际),针对金融科技与保险科技范畴寻求海外市场的国际业务发展、合作与投资机遇。众安国际于2018年8月宣佈与软银愿景基金合作,将众安的科技解决方桉业务扩展至海外市场,并以亚洲为首要重心。众安国际全资子公司众安虚拟金融有限公司(众安虚拟金融)于2019年3月获香港金融管理局(金管局)发出首批虚拟银行牌照,允许公司在香港本地为消费者提供一系列广泛而崭新的线上金融服务。

新闻

科大物理学家助开创量子内存新纪录 为实现量子计算机应用推进一步

香港科技大学(科大)及华南师范大学(华师)的研究团队,创出光子量子内存新纪录,为实现量子计算机应用推进一步。

正如传统计算机中的内存,量子内存是量子计算机中不可或缺的组件。量子计算机是建基于量子力学规律的新一代数据处理器,不但能克服传统计算机的限制,其强大计算能力更有望拓阔基本科学的界限,譬如协助研发新药物、破解天文学谜思,或开发更准确的预测系统与优化计划等。有别于传统计算机的计算单位「比特」(bits),量子计算机以「量子比特」(qubits)进行计算,每个单位可同时并行处理0和1,原则上可较传统计算机更快及能处理更复杂的运算。

光子量子内存可以储存并读取飞行单光子的量子态。但要制备高效能的量子内存,至今仍旧是一个重大的挑战,因为这需要一个高效的光子-物质的量子接口。此外,由于单一光子的能量非常微弱,极容易被杂乱的背景光所盖过。因此量子内存的效能长期被局限于百分之五十以下 - 低于可让量子内存作实际应用的门坎数值。

如今,由科大物理学系及蒙民伟纳米科技研究所杜胜望教授、科大博士毕业生及现任华师教授张善超、前科大博士后及现任华师教授颜辉、以及来自华师与南京大学的朱诗亮教授所带领的研究团队,首次突破瓶颈,将单光子量子内存的效能提升至85%以上、保真度超过99%。

团队利用激光和磁场将数以亿计的铷原子捕捉到一个毛发状的窄小空间之中,并将这些原子冷却至接近绝对零度(约0.00001 K),从而创造了一个量子内存。团队还巧妙地将单个光子与光学噪音区分开来。是次研究成果使量子计算机『大众化』这梦想迈前一步。这种量子内存还可被用作量子网络的中继器,为新一代量子互联网奠定基础。

新闻

科大构建大中华区首个量子光学摄影机 开拓天文物理及宇宙学前沿知识

香港科技大学(科大)将透过创新手法,以「量子光学」技术构建一款新型天文摄影机,以探测于数十亿光年以外原本无法探测的讯号。这台摄影机有助解开天文物理及宇宙的谜团,包括透过分析黑洞附近的光讯号来源和变化以揭示当中的奥秘。

由诺贝尔物理学奖得主、科大赛马会高等研究院赵氏廷箴怀芳教授乔治.斯穆特所领导,这座摄影机的设计及建造属科大「宇宙物理及量子光学实验室」(实验室)其中一个研究项目。摄影机制成后,将会被移送到位于海拔2,750米的哈萨克斯坦Assy Turgen国家天文台,并获配置在当地的自动化望远镜上进行测试。斯穆特教授邀得纳扎尔巴耶夫大学、加州大学柏克莱分校以及巴黎大学的研究人员一同参与该计划。在哈萨克斯坦的测试完成后,摄影机将会运送至西班牙加那利群岛:一个拥有更清澈夜空的地方,进行主要的研究工作。

斯穆特教授表示,希望实验室的项目能有助提升香港在天文物理及宇宙学研究方面的实力,他谓﹕「量子光学跟影像学及光谱学有本质上的分别,有潜力为我们提供另一个了解宇宙信息的渠道。这款摄影机会为天文物理及宇宙学,以至物料研究及量子通讯方面带来重要影响。同时,我期望这项目会为香港带来机会,汇聚国际天文物理及宇宙学领袖,共同推进量子天文学迈向新纪元。」

虽然传统天文望远镜可让我们观测天文现象,但不能呈现光子(即光的最小单位)的微细活动及内在属性。而这些光子的信息,对天文现象的理解及阐释非常重要。因此科学家近日开始将原先只在粒子物理学才会用到、一种被称为「硅基光电倍增器」的量子光学技术,应用到天文学范畴上。

透过这种技术,科大将制作出大中华区首部量子光学天文摄影机,用以探测和分析光子的微弱讯号,以及包括其抵达方向、时间、波长与极化等特性。摄影机能够呈现的空间度与时间信息量,不但可以让我们及时监测到很多早于多年前已经出现、但一直成因未明的天文现象,如「快速电波爆发」、白矮星表层的对流活动或毫秒脉冲星等,更有机会助我们探究宇宙于不同时期的环境与状态。

新闻

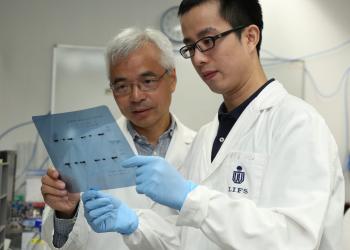

科大研究团队发现7,000多个新海洋微生物种 刷新人类对海洋微生物多样性认知

香港科技大学(科大)一批海洋科学家近日发现逾7,000个全新海洋微生物物种,当中包括一种首次于海洋中被发现、拥有最新基因编辑系统CRISPR的天然药用产物酸杆菌门(Acidobacteria),不但刷新了人类对海洋微生物多样性的认知,更为研发新型药物带来希望。

研究团队由科大海洋科学系署理主任兼捷成David von Hansemann理学讲座教授钱培元带领。透过原位培养生物膜的研究方式,科大与沙特阿卜杜拉国王科技大学、美国乔治亚大学和澳洲昆士兰大学的研究人员合作,于全球各地包括太平洋、大西洋、印度洋等水域取样,历时八年,最终发现了超过7,000多个全新海洋微生物物种以及10个新微生物门类,打破科学界目前认为只有80门共35,000[1]多个海洋微生物物种的论断,大大提升人类对海洋微生物的认知。

其中今次研究所发现的新型海洋酸杆菌门,过往只曾在陆地土壤中被发现。酸杆菌门因拥有大量化合物合成基因簇,可用作对抗肿瘤及制造新型抗生素药物,一直备受关注。今次于海洋中发现的酸杆菌门,不但拥有跟其陆地类别的相同性能,更具备当下热门的CRISPR基因编辑系统,是海洋微生物中首例。研究结果已于国际权威科学期刊《自然—通讯》中发表。

钱教授表示:「今次大量新海洋微生物物种的发现,不仅提升了人类对海洋微生物多样化的认知;更重要的是,这些新发现物种各具功能,为进一步了解生命、以至帮助人类对抗疾病提供新的线索。」

新闻

香港科大共同研发推迟受损神经退化新机制

由香港科技大学(科大)、中国科学院(中科院)及暨南大学组成的研究团队,最近发现一个可推迟受损神经退化的新机制,为治疗神经损伤及神经退行性病变如柏金森症、肌萎缩性脊髓侧索硬化症(俗称渐冻人症)等带来新希望。轴突是神经元/神经细胞延伸出的细长突起,负责传导讯息予肌肉及其他神经细胞。一直以来,神经元之间长度达数米的神经可如何维持其完整性,是神经科学中的重要问题之一。 一旦轴突不能维持完整,将导致轴突死亡与神经退化,这种情况非常类似如本次研究所针对的神经受损而引起的瓦勒氏变性。多年来,NMNAT相关通路是已知唯一能抑制瓦勒氏变性导致的受损神经退化的机制。然而,是次由科大生命科学部郑氏理学副教授刘凯教授、中科院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心方燕姗教授,以及暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院李昂教授合作的研究,发现了一个全新的可推迟受损神经退化的蛋白Vps4。该研究成果已于科学杂志《Science Advances》上发表。团队通过对果蝇的基因筛查及其后在老鼠上的验证,发现上调Vps4的表达量,于离体细胞实验或老鼠在体实验都能有效推迟受损神经退化,在体实验可达3天。这一发现对理解轴突完整性的调节及神经退化分子机制方面是一个重大突破。此外,与NMNAT机制不同的是,Vps4还具有调节自噬功能— 即一个清除受损蛋白质和细胞器以对抗损伤及衰老对神经退化所构成的负面影响的机制。因此缺失Vps4将引发自噬功能障碍,并导致日后的轴突退化。

2018

新闻

香港科技大学研究人员发现基因突变机制 为致命脑癌患者带来新治疗线索

由香港科技大学(科大)与北京天坛医院组成的研究团队,近日发现一种罕见的致命脑癌「继发性胶质母细胞瘤(sGBM)」的突变机制,了解到该癌肿瘤是如何由严重性较低的肿瘤演变成致命的sGBM。这项突破性的发现为对化疗无效的脑癌患者带来新希望。

于医院管理局每年录得的200宗恶性脑肿瘤新症当中,约四分一为「低级别神经胶质瘤(LGG)肿瘤」。这些生长于脊柱或大脑神经细胞附近的异变细胞,最终会演化成今日所知、恶性脑肿瘤中最「毒」的sGBM。虽然sGBM可经手术切除或透过口服化疗药物替莫唑胺(TMZ)治疗,但绝大部分都会再出现突变,使患者病情复发,死亡率接近百分之一百。由LGG肿瘤演变成sGBM肿瘤的基因特征和进化机制一直未明。

如今,由科大生命科学部兼化学及生物工程学系助理教授王吉光领导的研究团队,发现MET基因中 METex14这一节,乃引致上述肿瘤进化过程的一大「罪魁祸首」。团队以特别设计的运算模型,分析并整合188个sGBM病人的基因组数据,当中包括由中国内地及南韩病人收集得来的新样本,发现约14%的患者样本于MET这个基因出现了突变。

科大的合作伙伴-北京市神经外科研究所兼北京天坛医院江涛教授及其团队,参考这个发现后,识别出一种名为PLB-1001的药物分子,这个分子能渗透大脑用作防御的「血脑屏障」(即一种在中枢神经系统中负责分离血液循环和细胞外液的生理结构)而直达脑内肿瘤。PLB-1001能标靶sGBM肿瘤,并追击肿瘤进一步的突变,成效显著。

新闻

香港科技大学硏究团队重构神经突触的关键组件 揭示其形成及调节机制 为精神障碍的诊断及早期治疗带来希望

香港科技大学(科大)生命科学部嘉里理学教授张明杰领导的硏究团队最近通过一种全新的生物化学重构方法,揭示突触后致密区(PSD)的蛋白质在处理及传递大脑神经讯号时的调控机制,或能为今后自闭症、精神分裂症等精神障碍的早期诊断及治疗提供帮助。

突触是促成神经细胞之间讯号传递的基本结构,对于神经细胞的功能至关重要。突触的形成及对不同刺激的正确反应是大脑行使其正常功能的基础。但目前科学界对突触的形成及调控机制所知甚少,这是因为大脑中虽然有海量的突触,却很难找到两个完全相同的突触—意味着没有重复出现的突触结构可供科学硏究。

在最近发表的该项硏究中,科大的研究团队于体外系统中(在溶液中及在双层膜结构上)成功重构出关键的神经突触组件—突触后致密区蛋白结构。该人工重构的组件重现了神经元突触后致密区的典型结构和功能特征。在此基础上,科大科硏人员揭示了突触后致密区蛋白质分子之间高度动态的相互作用。其硏究结果显示,神经细胞中高度致密的突触后致密区或能通过蛋白质分子的自发组装而形成,并能在维持稳定结构的同时进行高度动态的分子交换。

此学术硏究文章的共同作者、张明杰教授硏究团队的博士后硏究员曾梦龙博士表示:「突触后致密区对神经细胞的功能至关重要。我们的生化重构方法建立了一个全新的分子平台,为了解神经细胞以突触为单位的区室化运作机制提供了可能的答案。」

张教授补充:「从此项生化重构硏究中所获得的信息,再结合基于神经细胞的实验,将为我们了解突触后致密区的蛋白质在突触形成及运作中所扮演的角色带来重要帮助。虽然这个重构的组件较真实的神经突触仍相对简单,但这种生化成分清晰并便于操纵的硏究系统将为科学界提供一个有用的平台以及全新的范例,将会有力地推动对兴奋性神经突触的形成及调节机制的硏究,也将有助于阐明一系列因突触蛋白编码基因突变引起的脑疾病的病理机制,最终或可以帮助精神障碍的早期诊断及治疗。」