新闻及香港科大故事

2022

新闻

科大研发纳米多孔锌电极 即弃碱性锌电池也可充电

香港科技大学(科大)的研究团队成功研制了一款新的电极设计,令日常生活中常见的非充电碱性锌电池变成可充电,有助推动更广泛使用充电池。

在智慧城市与全球数码化的时代,电池的重要性与日俱增。 然而,市面上大部分电池都是「一次电池」,不能充电。 用完即弃的一次电池不但加重堆填区的负担,更对环境构成严重威胁。

与其他种类的一次电池相比,碱性锌电池生产成本低、安全,而且能量密度高,常用于手电筒和遥控器等家居用品。 由于优点众多,全球各地的研究人员一直努力探索令碱性锌电池变为可充电的可能性,但相关的研究尚未令电池达至理想的效果。

要把碱性锌电池变成可充电并非易事,原因是锌金属的电化学反应难以逆转。 当电池放电时,锌电极内的锌颗粒被一层厚而不均匀的绝缘锌氧化物包围,因而失去了金属表面和传导电子的特性──两项 令电极能再次充电的必要因素。

新闻

科大研发全球最耐久的氢燃料电池

香港科技大学(科大)的研究团队研发了一款崭新的氢燃料电池,不仅刷新了这种电池的最高耐久性记录1,且更具成本效益,有助推动绿色能源的普及化及实现碳中和目标。

氢燃料电池利用氢及氧来发电,发电过程不会产生二氧化碳、悬浮粒子及其他有机会引致烟雾及健康问题的空气污染物,所以一直被视为较洁净的电能来源。虽然氢能对环境造成较少损害,亦已发展了一段时间,但始终未能大规模商业化。原因是氢燃料电池依赖电催化剂(electrocatalyst)发电。但催化剂一般由铂制成,这种金属不仅成本高昂,产量亦稀少。

科学家们一直努力寻找譬如铁-氮-碳等较常见而廉价的物质作为铂替代品,惟这些物质的催化发电效能兼耐久性均欠佳。

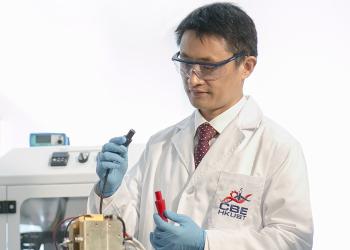

近日,由科大化学及生物工程学系邵敏华教授带领的团队,研发出一个新配方,不仅大幅降低铂于催化剂的所需含量达八成,更刷新氢燃料电池发电耐久性的世界记录。

虽然这款新型混合催化剂的铂含量极低,但经过十万次电压循环2的加速压力测试后,其催化效率仍维持在百分之97;而现时一般的催化剂经过了三万次的加速压力测试后,效率大跌逾五成。团队的另一项测试亦显示,氢燃料电池使用了新型混合催化剂后,即使持续运作超过200小时3,催化效果也没有出现下降。

催化剂效能出众,其中一个原因是它有三个不同类型的活性中心(active site) 进行催化作用,较只有一个活性中心的传统催化剂多。由原子分散的铂、单原子铁,以及铂铁合金纳米粒子所组成的新型混合催化剂,可以加快催化速度,产生的催化作用亦较铂催化剂高出3.7倍。理论上,催化性能愈好,燃料电池所产生的功率也会愈大。

新闻

展现「人味」的创新设计

每一项伟大的创新发明,莫不隐含设计心思与感性,用户也许未必察觉,但这却是设计思维中的一个重要元素,有助孕育无数以人为本的创新方案 。 科大的综合系统与设计学部(ISD)以培育新一代创新人才为目标,透过专题研习形式,启导学生以同理心出发,善用科技回应社会需要。

自身困境推动创新

由ISD学生林思恒(Iain)创办和担任行政总裁的悦学教育 (Sallux Education),正正希望利用科技协助有学习困难的中、小学生突破困境。 Iain儿时患有读写障碍及专注力失调/过度活跃症 (ADHD),挣扎向上的亲身经历,成了他创业的最大动力。

现正修读科技领导及创业理学硕士最后一年课程的Iain 说:「学习障碍令我小时候的学习生涯十分痛苦,香港传统的教育方式要求所有学生在课室正襟危坐地听课,每天也要应付排山倒海的习作 。」 Iain现时攻读的课程涉及创业,而成立初创公司是课程其中一项指定要求。

我希望让老师明白 SEN学生的难处和感受。

一如许多患有读写障碍的学生,Iain在背诵英文字母时遇上极大困难,他形容当年的学习经验令他留下阴影,自己虽然用功,「但老师和同学都不谅解我的困境」。

学习障碍也令Iain饱受欺凌,但他并未因此心生怨愤。 逆境滋养了他的同理心,驱使小伙子立志为同路人伸出援手。 「我希望做点有益社会的事情,起码让老师知道有特殊学习需要(SEN) 的学生面对甚么难处和内心感受。」

游戏化课程

Iain革新教学方式,采用虚拟现实 (VR) 及「改良实境」(MR)技术,将上课过程游戏化,大大改善了学生的学习体验。

SEN 学生戴上耳机后,便可完全投入沉浸式虚拟学习环境,课堂专注力可以维持20分钟以上,并在不受干扰的情况下完成习作。

新闻

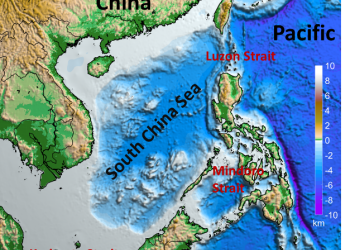

科大研究人员发现南海存在三层交替旋转运动的「热点」源

香港科技大学(科大)港澳海洋研究中心主任甘剑平教授研究团队于中国南海进行海洋模拟试验及观测,透过地球流体动力学理论,揭秘了南海的海洋三维运动特征。中国南海的复杂海洋环流系统决定了南海水体运动的能量转化和物质运输,对生物地质化学过程、碳收支、海洋生态环境健康、区域气候变化,以及占世界人口约22%的周边国家和地区经济社会的可持续发展至关重要。南海海环流本身及其动力的研究被认为是认知南海的基础和灵魂。

在过去的几十年,尽管全球对南海水流运动持续关注,但由于缺乏观测数据和可靠的海洋仿真模型,及对南海环流背景上的复杂物理过程的认知,科学界对南海的三维水体运动仍然非常模糊,甚至存在误解。

最近,科大海洋科学系讲座教授甘剑平的团队透过观测、模拟及利用地球流体动力学理论证明了南海在表层、中层和底层分别存在的流动方向为逆时针、顺时针,和顺时针方向的三层交替旋转环流。研究也发现南海的三层旋转环流是由「热点」的陡峭海盆陆坡处的陆坡流组成,并非在整个海域均存在组织有序的运动结构。而陆坡流则受到季候风、黑潮入侵和独特地形约束的共同作用,并被多尺度海洋环流过程不断改变和调节。研究首次论述了南海环流的三维结构和物理机制,厘清了科学界一直以来对南海水体运动的误解。基于此,甘教授团队于早前建立了受观测和理论验证和约束的南海海洋环流和生物地质化学影像化WavyOcean模拟平台。甘教授说:「由于目前未能刻画边缘海环流的动力『热点』,几乎所有全球模式在同样的时空分辨率下,都无法准确模拟出南海的三层运动流结构及其相关物理过程。因此,有别于大洋环流,我们对受海底地形、海峡交换流、多尺度环流动力过程等多重强迫的全球边缘海环流的认知和模拟比想象中更具挑战。」